Vers une société contributive de pair à pair – 4

Et si le pair-à-pair devenait le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation sociale ?

– Nous avons un peu tardé à vous proposer ce dernier volet de la réflexion de Michel Bauwens (si vous avez raté le début, c’est par ici), mais nous pensons que vous y trouverez une riche matière à réflexion.

Si vous souhaitez lire l’ensemble des 4 parties en un seul fichier, cliquez sur le lien ci-dessous (pdf 312 Ko)

| bauwens-societe-P2P |

Traduction Framalag : Evvin, Maïa, goofy, Bullcheat, berthold, mo, Fabrice, jums

La partie précédente s’achevait sur ces questions :

Pour éliminer la précarité croissante qui attend les travailleurs du monde, y a-t-il une solution à ce casse-tête ? Pouvons-nous restaurer la boucle de rétroaction qui a été rompue ?

6. Les préfigurations d’un nouveau modèle social

Étrangement, la réponse peut se trouver dans le récent mouvement politique Occupy, car au-delà de la mise en place de production de communs politiques par les pairs, ses militants ont aussi montré l’exemple par la pratique de nouvelles entreprises et de nouvelles valeurs. Ces pratiques étaient effectivement incroyablement similaires à l’écologie institutionnelle qui est aujourd’hui pratiquée dans les communautés qui produisent des logiciels libres et du matériel open source. Ce n’est pas une coïncidence.

Revenons sur le fonctionnement d’Occupy Wall Street à Zuccoti Park, lorsque le mouvement était toujours opérationnel à l’automne 2011. Un public créatif y jouait un rôle central, en cherchant le consensus par l’intermédiaire de l’assemblée générale et en offrant toutes sortes de modèles (contrôle des micros, camps de protestation, groupes de travail, etc.) qui, dans un esprit véritablement open source, pouvaient non seulement être copiés et mis en œuvre par des communautés similaires dans le monde entier, mais également modifiés pour répondre aux besoins locaux (le fork, ou ramification, dans le jargon open source). Si vous ne contribuiez pas, vous n’aviez pas votre mot à dire, de sorte que la participation était et demeure nécessaire.

Cette communauté avait toutes sortes de besoins, tels que nourriture, hébergement, soins de santé. S’est-elle simplement appuyée sur l’économie de marché pour les combler ? Non, mais parfois oui, quoique d’une manière spécifique. Permettez-moi de développer.

Occupy Wall Street a mis sur pied des groupes de travail diversifiés pour trouver des solutions à ses besoins physiques. En d’autres termes, on considérait l’économie comme un système d’approvisionnement, tel que décrit dans le formidable livre de Marvin Brown Civilizing the Economy, et ce sont les citoyens, organisés en groupes de travail, qui ont décidé quel système d’approvisionnement serait le plus adapté à leurs valeurs éthiques.

Par exemple, des producteurs biologiques du Vermont ont offert aux militants de la nourriture gratuite, préparée par des cuisiniers volontaires, mais cela a eu des effets négatifs. Les vendeurs ambulants locaux, généralement des immigrants pauvres, ne s’en sortaient pas très bien. Comme tout le monde recevait de la nourriture gratuite, ils ne pouvaient plus vendre leurs produits aisément. La réponse à ce problème a consisté à faire en sorte que les militants s’occupent des vendeurs. Ils ont créé un projet consacré aux vendeurs ambulants afin de lever des fonds destinés à leur acheter de la nourriture.

Bingo, d’un seul coup, Occupy Wall Street a créé une économie éthique performante, qui était à la fois une dynamique de marché, mais qui fonctionnait aussi en harmonie avec le système de valeurs des occupants. Ce qui est crucial ici c’est que ce sont les citoyens qui ont décidé du système d’approvisionnement le plus approprié et pas les détenteurs de la propriété et de l’argent dans une économie qui a fait sécession des valeurs éthiques.

Que peut-on apprendre du tout nouveau modèle Occupy si on le généralise à la société toute entière ?

Aujourd’hui, nous supposons que la valeur est créée dans la sphère privée, par des entreprises à but lucratif, et nous admettons que la société civile est juste la catégorie qui reste. C’est ce qu’il se passe lorsque nous rentrons chez nous, épuisés après notre travail salarié. Cela se manifeste dans nos choix linguistiques, quand nous qualifions des organisations de la société civile comme à but non-lucratif ou non-gouvernementales.

Le système dans son ensemble est géré par un État dans lequel l’État providence social-démocrate est devenu de plus en plus un État providence néolibéral où les gains sont privatisés et les pertes sont socialisées. En d’autres termes, l’État lui-même est devenu une extension des entreprises et est, de manière croissante, de moins en moins au service des citoyens. Nous pouvons voir l’évolution de ce modèle dans la manière dont la troïka impose désormais la politique de la terre brûlée au cœur même de l’Europe, comme en Grèce, et non plus seulement dans des pays moins développés.

Occupy et les modèles open source nous montrent qu’une nouvelle réalité est possible, un modèle où la sphère civile démocratique, les biens communs productifs et un marché dynamique peuvent coexister pour engendrer un bénéfice mutuel :

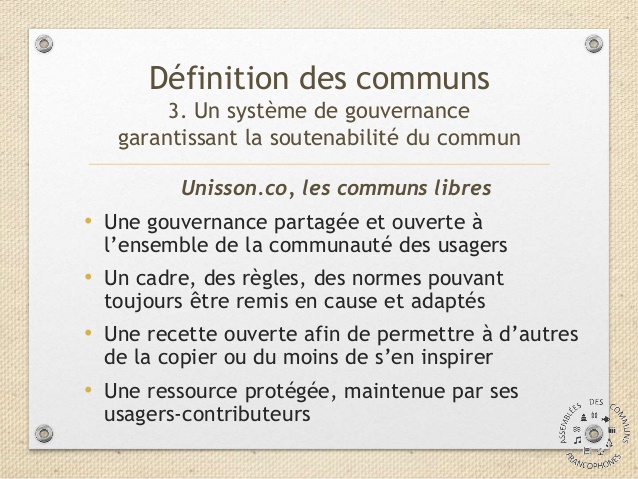

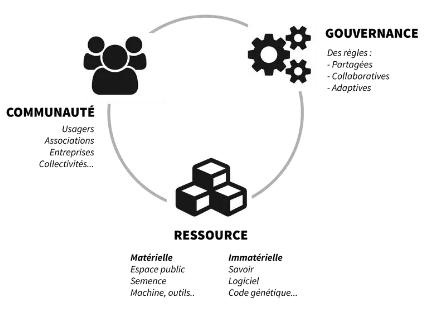

1/ Au cœur de la création de valeurs se trouvent des communs variés, dans lesquels les innovations sont déposées pour que toute l’humanité puisse les partager et en tirer parti

2/ Ces communs sont établis et protégés grâce à des associations civiques à but non-lucratif, avec comme équivalent national l’État partenaire, qui habilite et permet la production sociale

3/ Autour de ces communs émerge une économie dynamique centrée sur les communs, et menée par différentes catégories d’entreprises éthiques, liées par leurs structures légales aux valeurs et aux buts de ces communautés, et non pas à des actionnaires absents et privés qui tentent de maximiser le profit à tout prix.

À l’intersection de ces trois cercles se trouvent les citoyens qui décident de la forme optimale de leur système d’approvisionnement.

Ce modèle peut exister en tant que sous-modèle au sein du capitalisme, et c’est déjà partiellement le cas dans le système actuel, avec les logiciels open source en tant qu’écologie d’entreprise. Il pourrait aussi devenir, avec quelques ajustements nécessaires, la logique même d’une nouvelle civilisation. Le mouvement Occupy ne nous a pas seulement montré une politique préfiguratrice, mais aussi et surtout une économie préfiguratrice.

Une autre question est, bien sûr, de savoir comment y parvenir. Une partie de la réponse est que cela va demander non seulement des mouvements sociaux puissants qui prônent une réforme et une transformation sociales, mais aussi une transformation et une maturation certaines du modèle de production par les pairs lui-même.

Aujourd’hui, c’est un pré-mode de production qui est entièrement interdépendant du système du capital. Il n’y aurait pas de reproduction sociale des travailleurs impliqués si ce n’est pour les infrastructures publiques générales fournies par l’État, mais plus particulièrement au travers du revenu produit par le fait de travailler pour une entreprise capitaliste.

Existe-t-il une possibilité de créer un modèle vraiment autonome de production par les pairs, qui pourrait créer son propre cycle de reproduction ? Pour ce faire, nous proposons deux « ajustements ».

Le premier consiste à utiliser un nouveau type de licence, la licence de production par les pairs, proposée par Dmytri Kleiner. Cette licence de partage propose que tous ceux qui contribuent à un commun puissent aussi utiliser ce commun. Le second ajustement consiste à créer des moyens entrepreneuriaux indépendants qui ne sont pas destinés à des entreprises à but lucratif, mais à des entreprises éthiques, dont les membres sont acteurs et dont la mission est d’aider les communs et leurs contributeur⋅ices.

À l’instar de Neal Stephenson dans son roman L’Âge de diamant, et de la pratique pionnière du réseau coopératif Las Indias, nous proposons de les appeler « phyles » (voir la page Wikipédia de phyles en anglais). Les phyles sont des entités axées sur la mission, les objectifs, le soutien à la communauté, qui opèrent sur le marché, à l’échelle mondiale, mais travaillent pour le bien commun.

De cette manière, la reproduction sociale des citoyens ordinaires ne dépendrait plus du cycle d’accumulation du capital, mais de son propre cycle de création de valeur et de réalisation. Combinées aux mouvements sociaux et à la représentation politique, nous pensons que ces trois composantes constitueraient la base d’une nouvelle hégémonie sociale et politique, qui constituerait la force sociale de base et mènerait à la transformation sociale dans le sens d’un approfondissement et d’un élargissement des modèles de production par les pairs, de la micro-économie à la macro-économie.

7. Vers une civilisation basée sur des économies de gamme plutôt que d’échelle

Suite à la division internationale du travail imposée par la mondialisation, l’objectif de la concurrence est de pouvoir produire plus d’unités, de manière à faire baisser le prix unitaire et à surpasser la concurrence. Les sociétés multinationales et les marques mondiales ont maintenant des chaînes de valeur très complexes, dans lesquelles différentes parties d’un produit sont fabriquées en série dans différentes parties du monde.

Néanmoins, le système présente des faiblesses évidentes. L’une d’elles est de conduire à des monocultures, non seulement agricoles mais aussi industrielles, telles que la dépendance de l’économie côtière chinoise aux exportations. Et ce dernier exemple met en évidence un deuxième problème connexe.

La concurrence pousse sans cesse les prix à la baisse, et donc, dans les années 1980, les principaux acteurs occidentaux ont changé de stratégie. Ils ont poussé les travailleurs occidentaux aux salaires coûteux vers la précarité en transférant la production industrielle moins rentable dans des pays à bas salaires, tout en élargissant le régime de propriété intellectuelle afin d’extraire des revenus et des superprofits via des brevets, des droits d’auteur et des marques.

Comme le relève Thijs Markus à propos de Nike dans le blog de Rick Falkvinge, si vous voulez vendre 150 $ en Occident des chaussures qui reviennent à 5 $, il vaut mieux disposer d’un régime de propriété intellectuelle ultra répressif. D’où la nécessité des SOPA, PIPA, ACTA et autres tentatives pour criminaliser le droit de partage.

Mais il existe bien sûr un problème plus fondamental : tout le système de mondialisation des économies d’échelle repose essentiellement sur des transports mondiaux peu coûteux et donc sur la disponibilité permanente de combustibles fossiles surabondants. Après le pic pétrolier, et donc la fin du pétrole bon marché, et avec la demande toujours croissante des économies émergentes des pays du BRIC, il est plus que probable que le système complet s’effondrera. Pas en une journée, bien sûr, mais progressivement, même si on peut aussi s’attendre à des chutes brutales.

L’équilibre ponctué n’est en effet pas seulement une caractéristique des systèmes biologiques, mais aussi des systèmes sociaux ! Cela signifie que la concurrence sur la base des économies d’échelle, même si elle est encore efficace aujourd’hui, perd en fin de compte de sa pertinence et, finalement, ne peut être pratiquée que par ceux qui se moquent de la destruction de notre planète. À quel jeu les autres peuvent-ils jouer ? L’augmentation constante des prix des combustibles fossiles signifie que l’innovation et la concurrence doivent trouver un autre débouché. En fait, il s’agit d’inventer un jeu complètement différent.

Mais d’abord, un court intermède historique, car ce drame de la transition s’est déjà joué auparavant…

Quand les Romains de la fin du cinquième siècle se battaient encore pour la couronne de l’empereur Auguste, les « barbares » germaniques brandissaient déjà leur menace. Et les communautés chrétiennes anticipaient les valeurs d’une prochaine ère de relocalisation basée non sur une économie d’échelle, mais sur une économie de gamme.

Mais qu’est-ce qu’une économie de gamme ? Pour vous donner envie, voici une brève définition : « Il existe une économie de gamme entre la production de deux biens lorsque deux biens qui partagent un coût commun sont produits ensemble de sorte que le coût commun est réduit ». Autrement dit, il s’agit de baisser les coûts communs d’un facteur de production, non pas en produisant plus d’unités mais en partageant le coût des infrastructures.

Mais reprenons notre petite parenthèse historique.

Tandis que l’Empire romain ne pouvait plus supporter les coûts inhérents à sa taille et sa complexité et que l’approvisionnement en or et en esclaves devenait de plus en plus problématique, les propriétaires terriens les plus intelligents commencèrent à libérer leurs esclaves, tout en les liant contractuellement aux terres comme serfs. Dans le même temps, les hommes libres, de plus en plus ruinés et écrasés par les taxes, se placèrent sous la protection de ces mêmes propriétaires terriens.

Ainsi, une partie de l’équation fut purement et simplement de la relocalisation, puisque le système ne pouvait plus prendre en charge l’Empire à l’échelle globale. Mais le nouveau système post-Empire romain inventa également un système d’innovation basé sur les avantages de gammes et non d’échelle. En effet, tandis que les cités se vidaient – et avec elles, le système de connaissances basé sur les bibliothèques urbaines, les cours à domicile élitistes et les académies – les Chrétiens inventèrent les monastères, de nouveaux centres de connaissances ruraux.

Mais l’important est que, tandis que le système physique se localisait, l’église chrétienne fonctionnait en réalité comme une communauté ouverte et globale. Moines et manuscrits voyageaient et diffusaient les nombreuses innovations des moines ouvriers. Alors que l’Europe amorçait son déclin avec l’effondrement des vestiges de l’Empire après la première révolution sociale européenne de 975, ce nouveau système fit germer la première révolution industrielle médiévale.

Entre le 10e et le 13e siècle, l’Europe recommença à se développer, grâce à une culture unifiée de la connaissance. Elle réintroduisit les monnaies à intérêt négatif contrôlant ainsi l’accumulation de richesses par les élites, doubla sa population, redéveloppa ses magnifiques villes dont beaucoup furent dirigées démocratiquement par des conseils de guildes, et inventa des universités de pair à pair à Bologne au 11e siècle. La Première Renaissance reposa entièrement sur l’économie de gamme, et sur le corpus de connaissances que les intellectuels et les artisans européens construisirent autour de celle-ci. Les guildes avaient sûrement leurs secrets, mais elles les gardèrent pour elles, partout où des cathédrales furent construites.

La même expérience a été reconduite en 1989 à l’échelle d’un pays entier, dans les circonstances les plus difficiles, quand Cuba, isolée, n’a plus pu compter sur les avantages d’échelle procurés par le système soviétique. La crise cubaine de 1989 a préfiguré la situation mondiale actuelle parce que le pays a connu son propre pic pétrolier lorsque les Soviétiques ont brusquement cessé de livrer du pétrole à des prix inférieurs à ceux du marché mondial. Tandis qu’au début, les Cubains ont recommencé à utiliser des ânes, et que la masse corporelle moyenne de la population a diminué, les dirigeants ont pris un certain nombre d’initiatives intéressantes.

Ils ont commencé par libérer l’esprit d’entreprise local en accordant plus d’autonomie aux coopératives agricoles locales, puis ils ont mobilisé les connaissances de base de la population, y compris urbaine. Mais surtout, et c’est peut-être le point le plus important, ils ont créé un certain nombre d’instituts agricoles dont le but prioritaire était de reproduire et diffuser les innovations locales. Quels que soient les autres défauts du système totalitaire à Cuba, cette expérience de conception ouverte a fonctionné au-delà de toute attente.

Comme l’a documenté Bill McKibben, Cuba produit maintenant des aliments nutritifs et de qualité « bio » en abondance avec une fraction seulement des énergies fossiles brûlées par l’agriculture industrielle. Et les Cubains les produisent tout comme le faisait le clergé chrétien du Moyen Âge en Europe : en partageant les connaissances pour obtenir des économies de gamme. Les innovations agricoles se sont diffusées rapidement dans tout le pays et ont été adoptées par tous.

Certes, les économies d’échelle fonctionnent bien dans les périodes d’énergie « ascendante », lorsque de plus en plus d’énergie afflue, mais fonctionnent de moins en moins dans les périodes d’énergie « descendante » lorsque les réserves d’énergie et de ressources diminuent. Sont alors nécessaires les économies de gamme, dans lesquelles vous pouvez démultiplier à partir d’une unité, comme dans les infrastructures émergentes de « fabrication à la demande » actuelles.

Les économies de gamme sont exactement ce qu’est la production par les pairs (sous ses diverses formes de savoir ouvert, de culture libre, de logiciel libre, de designs ouverts et partagés, de matériel ouvert et de production distribuée, etc.)

Récapitulons ce qui ne va pas dans le système global actuel, qui repose entièrement sur les économies d’échelle, et qui, dans bien des cas, rend les économies de gamme illégales.

- Notre système actuel repose sur la croyance en une croissance et une disponibilité infinies des ressources, en dépit du fait que nous vivons sur une planète finie ; appelons cette fuite en avant la « pseudo-abondance » débridée.

- Le système actuel repose sur la croyance que les innovations devraient être privatisées et seulement autorisées via des permissions ou pour un prix élevé (le régime de la propriété intellectuelle), rendant le partage du savoir et de la culture criminel ; appelons cette caractéristique, la « rareté artificielle » imposée.

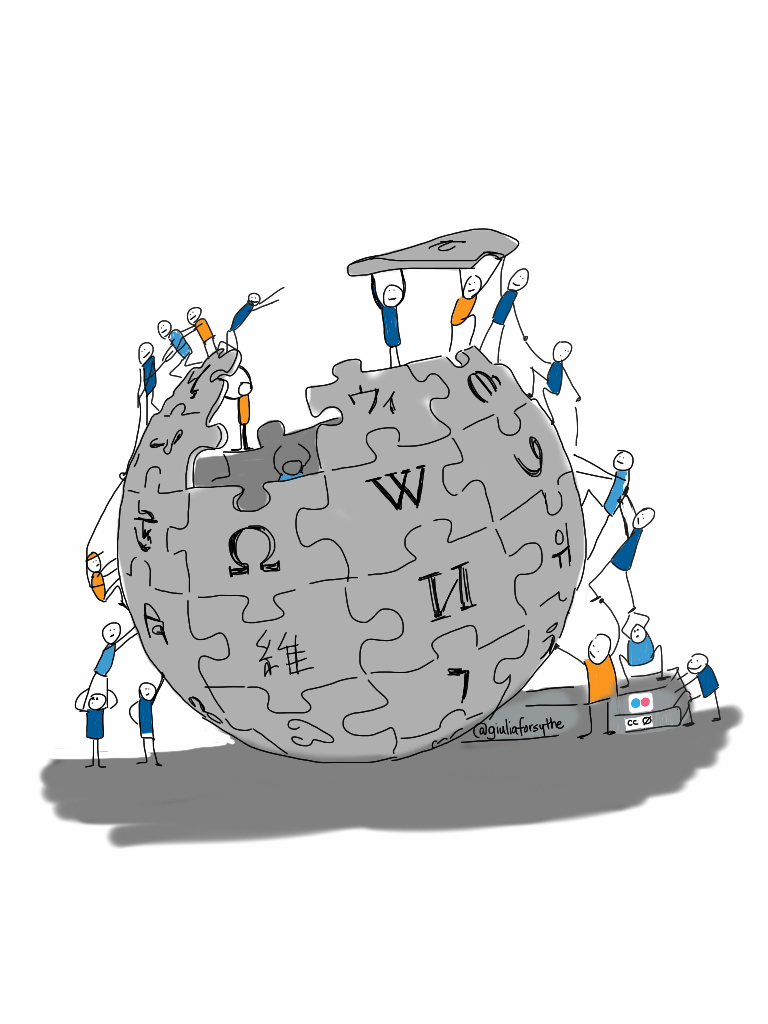

Les méthodologies de production par les pairs reposent sur un ADN économique et social qui est leur exact contraire. Les communautés de production par les pairs estiment que la connaissance est un bien que tout le monde doit partager, et donc, qu’aucune innovation ne doit être cachée à la population dans son ensemble.

En fait, dissimuler une innovation qui peut sauver des vies ou le monde est vu comme immoral et constitue une véritable inversion des valeurs. Et la production par les pairs est conçue dans une optique de distribution et d’inclusion, c’est-à-dire de fabrication à petite échelle, voire individuelle. L’obsolescence programmée, qui est une caractéristique et non pas un bug du système actuel, est totalement étrangère à la logique de la production par les pairs. En d’autres termes, la durabilité est une caractéristique des communautés de conception ouverte, pas un bug.

Encore une fois, il existe des précédents historiques à ces inversions de valeurs. Les communautés chrétiennes de l’Empire romain n’étaient pas en concurrence avec l’Empire, elles construisaient leurs propres institutions sur la base d’une logique différente et étrangère. Alors que les élites romaines méprisaient le travail, qui était réservé aux esclaves, les moines chrétiens en faisaient l’éloge et essayaient de préfigurer l’Éden dans leurs cités de Dieu terrestres.

De même, les Sans-culottes de 1789 ne se battaient pas pour les privilèges féodaux mais les ont tous abolis en un seul jour. Il serait donc incorrect de voir la production par les pairs comme de simples techniques concurrentes. En fait, ces évolutions se produisent sur un plan complètement différent. Elles vivent et coexistent dans le même monde, mais elles n’appartiennent pas vraiment à la même logique du monde.

Quelles sont donc les économies de gamme du nouvel âge du P2P ? Elles sont de deux sortes :

- La mutualisation des connaissances et des ressources immatérielles

- La mutualisation des ressources matérielles productives

Le premier principe est facile à comprendre. Si nous manquons de connaissances en tant qu’individus (et personne ne peut tout savoir), dans une communauté, virtuelle ou réelle, il est bien plus probable que quelqu’un dispose de ces connaissances. Par conséquent, la mutualisation des connaissances et l’innovation « accélérée par le public » sont déjà une caractéristique bien connue de l’économie collaborative. Mais l’avantage de gamme apparaît lorsque les connaissances sont partagées et qu’elles peuvent donc être utilisées par autrui. Cette innovation sociale réduit radicalement le coût général de la connaissance, facteur de production conjointe.

Prenons l’exemple du Nutrient Dense Project

Cette communauté mondiale de travailleurs agricoles et de scientifiques citoyens s’intéresse à l’expérimentation de meilleurs nutriments pour obtenir des aliments de meilleure qualité. Ainsi, des recherches conjointes peuvent être menées pour tester divers nutriments dans divers sols et zones climatiques, et elles bénéficieront instantanément non seulement à l’ensemble de la communauté participante, mais potentiellement à l’ensemble de l’humanité. Les stratégies fondées sur la privatisation de la propriété intellectuelle ne peuvent obtenir de tels avantages de gamme, ou du moins pas à ce niveau.

Prenons un autre exemple, celui de la ferme urbaine de la famille Dervaes à Los Angeles, qui réussit à produire 6 000 livres (environ 2 700 kilos) de nourriture par an sur un minuscule terrain urbain. Comme elles partagent leurs innovations en matière de productivité, des centaines de milliers de personnes ont déjà appris à améliorer leurs propres parcelles, mais imaginez la vitesse de l’innovation qui se produirait si elles étaient soutenues par les institutions d’un État partenaire, qui soutiendraient et diffuseraient encore davantage ces innovations sociales !

Le deuxième principe, celui de la mutualisation des ressources productives physiques, est illustré par la consommation collaborative. L’idée générale est la même. Seul, je peux manquer d’un certain outil, d’une certaine compétence ou d’un certain service, mais à l’échelle d’une communauté, quelqu’un d’autre le possède probablement, et cette autre personne pourrait le partager, le louer ou le troquer. Il n’est pas nécessaire de posséder tous le même outil si nous pouvons y accéder quand nous en avons besoin. D’où la multiplication des places de marché p2p.

Prenons un exemple pour l’illustrer : le partage de véhicules. Les projets d’autopartage peuvent être mutualisés par l’intermédiaire d’une société privée propriétaire des voitures (partage d’une flotte de véhicules, comme Zipcar), de marchés p2p qui relient les automobilistes entre eux comme (RelayRides et Getaround), de coopératives comme Mobicoop ou de collectivités publiques (Autolib à Paris). Mais tous réalisent des économies de gamme. Selon une étude citée par ZipCar, pour chaque voiture louée, il y a 15 voitures en moins sur la route. Et les abonnés à l’autopartage conduisent 31 % de moins après leur adhésion. Ainsi, rien que pour 2009, l’autopartage a permis de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone de près d’un demi-million de tonnes.

Imaginez des développements comparables dans tous les secteurs de la production.

Alors, à quoi ressemblera le nouveau système si les économies de gamme deviennent la norme et sont promues comme principal moteur du système économique et social ? Nous avons déjà mentionné les communautés mondiales d’open design, et nous suggérons qu’elles s’accompagnent d’un réseau mondial de micro-ateliers, qui produisent localement, comme celles que les constructeurs automobiles open source comme Local Motors et Wikispeed proposent et qui sont déjà préfigurées par les réseaux de hackerspaces, fablabs et espaces de travail communs.

Cela signifie que nous avons aussi besoin d’organisations matérielles mondiales, non pas pour produire à l’échelle mondiale, mais pour organiser nos activités matérielles de manière à minimiser les « coûts communs » des différents réseaux, et pas seulement en termes de partage des connaissances. Pour le dire autrement, qui jouera le rôle que l’Église catholique et ses moines errants ont joué au Moyen Âge ? N’oublions pas qu’il ne s’agissait pas seulement d’une sorte de communauté d’open design, mais d’une organisation matérielle efficace qui dirigeait toute une sphère culturelle à l’échelle du continent. Avons-nous une version p2p potentielle de ce système, qui pourrait fonctionner à l’échelle mondiale ?

La réponse est évidemment dans la généralisation de la « phyle » telle qu’elle est proposée ci-dessus.

Il ne reste plus qu’à répondre à cette question cruciale : à quoi ressemblera la gouvernance mondiale dans la civilisation P2P ? Comment transformer l’Empire matériel mondial qui domine actuellement les affaires du monde au profit de quelques-uns, et remplacer les institutions mondiales inefficaces qui ne sont pas en mesure de relever les défis mondiaux ?