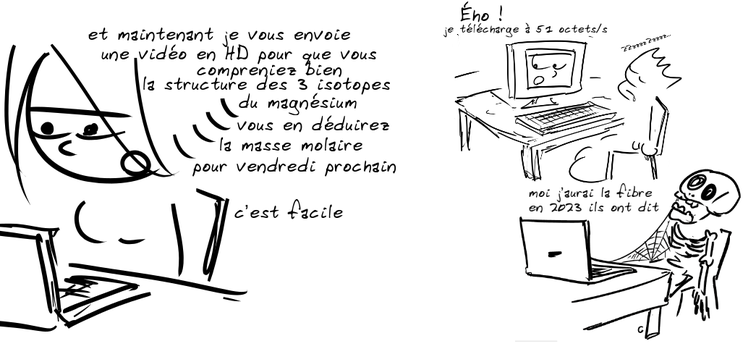

Quelques conseils pour télé-enseigner

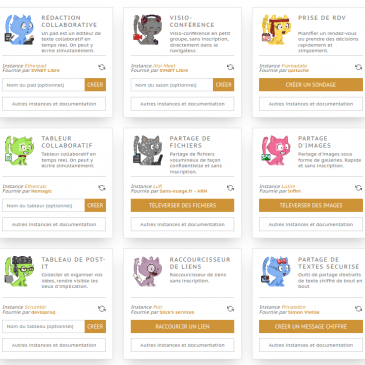

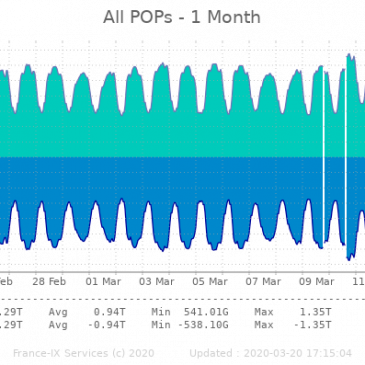

Euh oui, ça va casser l’ambiance : une rentrée scolaire et universitaire un peu compliquée se profile et pour beaucoup d’enseignant⋅e⋅s qui ont appris au printemps avec plus ou moins de facilité et de bonheur à animer des cours à distance, … Lire la suite