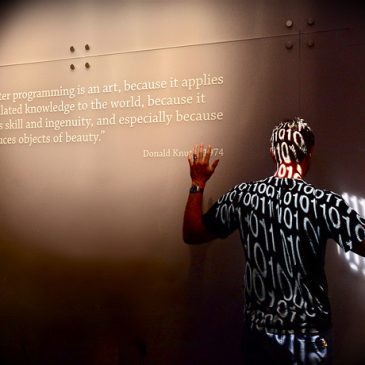

On <3 le logiciel libre !

Aujourd’hui, ce n’est pas un jour comme les autres. Journée de l’amour pour les uns, journée commerciale à bougonner pour les autres, elle ne laissera personne indifférent. Pourquoi ne lui donner une dimension toute différente, en en profitant pour déclarer … Lire la suite