Données biométriques : des risques de sécurité

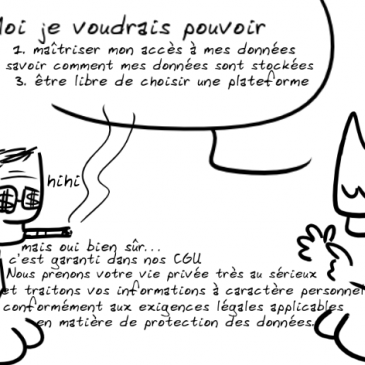

Rien de ce qui constitue notre vie numérique n’est totalement dépourvu de failles, pas une semaine ne se passe sans qu’un piratage massif ne soit révélé. C’est par millions que nos données d’internautes sont exposées, y compris et peut-être surtout … Lire la suite