Valentina, logiciel libre de création de vêtements (et Gucci devint GNUcci)

Le monde du logiciel libre manque d’applications dédiées à la création de vêtements. D’autant qu’avec le boom des fab labs, on formerait plein de stylistes en herbe qui proposeraient autre chose que des produits chinois.

Raison de plus pour mettre en lumière ci-dessous le projet émergent qu’est Valentina.

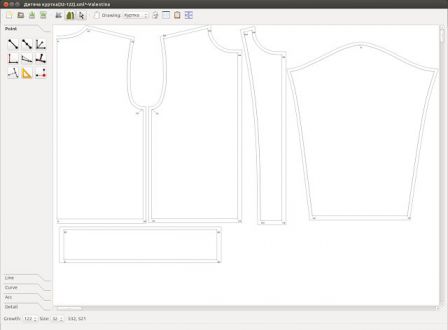

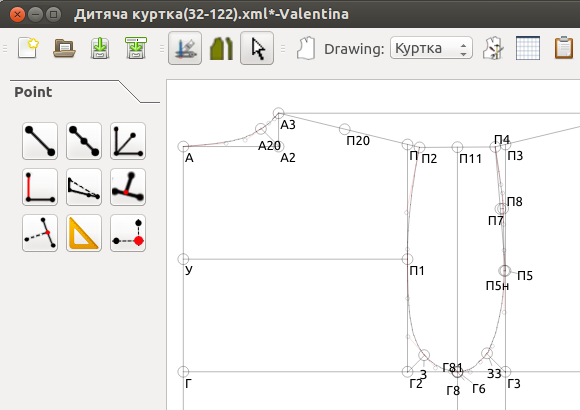

Pour illustrer ce qu’il peut potentiellement réaliser, voici trois images chronologiques :

Remarque : si le sujet intéresse, on pourra aussi lire Nous avons enfin compris pourquoi le diable s’habillait en Prada.

http://valentina-project.blogspot.ru/2013/12/blog-post_10.html

Présentation de « Valentina », un logiciel libre de création de vêtements

Introducing Valentina, free fashion design software

Alexandre Prokoudine – 31 décembre 2013 -LibreGraphicsWorld

(Traduction : GregR, @cartron, Mooshka, Scailyna, Asta, Lolo le 13 + anonymes)

Au fil du temps, nous avons assisté à de nombreuses discussions sur la viabilité du logiciel libre pour le graphisme, le design graphique et la conception de plans. Mais qu’en est-il de la création de vêtements ?

Tout d’abord, quel est le problème avec le logiciel commercial ? Comme beaucoup de systèmes de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), c’est cher. Même si certains éditeurs, comme TUKAtech, proposent en option des abonnements mensuels à 145 $ pour répartir le coût de possession dans le temps (ce qui rend plus obscur le TCO/coût total de possession), d’autres éditeurs sont moins libéraux.

Par exemple, le département de relations publiques de Optitex n’a pas peur de rediffuser des études de cas qui mettent en évidence les éléments suivants :

Les prix ne sont pas du tout abordables pour une jeune société qui vient de se monter : environ 16.000 $, sans formation, et sans compter le coût de l’ordinateur, du scanner (si vous avez besoin de dessiner vos modèles à la main), et du traceur (si vous voulez imprimer le modèle en taille réelle).

OK, vous comprenez l’idée. Le résultat, c’est que les stylistes qui démarrent leur activité sont bloqués entre des logiciels chers qu’ils ne peuvent pas se permettre d’acheter, des applications simplistes, et des systèmes de CAO génériques divers et variés (de l’abordable aux versions chères piratées). Tout cela ne rend pas les choses faciles.

Vous êtes déjà en train d’aller dans en bas de cet article, pour y laisser un commentaire acide disant qu’on ferait mieux de parler de liberté ? Eh bien, disons qu’il serait assez génial de donner aux gens un outil libre et gratuit qui fonctionne et qui fournisse une grande flexibilité.

Donc, un logiciel de mode libre du coup ?

Susan Spencer Conklin a été la première à aborder le sujet (non existant) du logiciel libre pour le design de mode, au « Libre Graphics Meetings 2010 », avec l’intention de démarrer une conversation avec la communauté. Un an plus tard, à la même conférence, elle montrait déjà son propre logiciel, qui fait partie du projet Tau Meta Tau Physica (TMTP).

Vous pouvez lire cette entretien avec Susan pour avoir plus de détails sur son projet. Pour résumer, Susan se concentre sur le développement d’un système qui génère un modèle de taille unique qui ira à n’importe qui avec très peu d’ajustements à faire.

Bien que Susan ait aussi réussi à faire quelque chose qui marchotte avec Inkscape, il y a toujours de la place pour un outil de design de modèle dans l’écosystème. Et c’est là que Valentina rentre en jeu.

Bien que ce projet soit assez récent, Roman Telezhinsky a commencé à travailler sur son propre outil de création de modèle quand il était étudiant.

Cette version de l’application fonctionne sur Linux et Windows, et supporte le design et le classement de modèles. Vous pouvez faire pas mal de choses, comme créer manuellement des agencements pour exporter en SVG et PNG, puis les couper avec un traceur.

En fait, il est déjà possible d’utiliser Valentina pour créer de vrais vêtements à partir d’un patron de couture, comme illustré sur le blog du projet. Et si on créait GNUcci ? 🙂

Cependant, à ce stade du développement, Roman suggère humblement de ne pas traiter Valentina comme un outil de production, car il manque toujours des fonctionnalités importantes, et le format de fichier interne n’est pas encore stabilisé.

Une collaboration entre Susan et Roman est tout à fait possible. Ils ont beaucoup discuté en 2013, et il y a pas mal de choses intéressantes à porter de TMTP à Valentina.

Il y a encore beaucoup de travail en perspective. En mettant de côté les fonctionnalités Design Patern, il y a toute la question de la 3D. De plus en plus d’applications pour la conception de mode permettent de tester simplement votre création sur des personnages virtuels et voir le résultat dans des poses différentes. Réécrire ce type de fonctionnalités entièrement peut être un énorme chantier.

Une façon de voir cela est d’estimer quelles parties pourraient êtres déléguées à des logiciels comme l’add-on MakeClothes pour Blender, puis de voir s’il serait facile d’intégrer Valentina, Blender + MakeClothes, et MakeHuman. Ceci permettrait d’attirer l’attention des développeurs sur l’utilisation de Blender pour la simulation de vêtements.

Maintenant, vous souhaitez sans doute voir du concret : vous trouverez un fichier d’installation de Valentina à côté des Tarball du code source sur Bitbucket. Pour commencer, lisez le tutoriel par Roman Telezhinsky et Christine Neupert.

Donnons sa chance à Valentina.

Hier, j’ai assisté à tes 6h30 de création en direct. La première question est évidente : comment va ta gorge ?

Hier, j’ai assisté à tes 6h30 de création en direct. La première question est évidente : comment va ta gorge ?