« La bataille d’Hadopi n’a été, finalement, qu’une des batailles, ni la première, ni la dernière, de la guerre qui vise à obtenir ou maintenir la liberté d’expression sur les réseaux, et donc qui vise à consacrer le principe de la neutralité du réseau. C’est la première grande guerre des enjeux politiques du 21e siècle. »

« La bataille d’Hadopi n’a été, finalement, qu’une des batailles, ni la première, ni la dernière, de la guerre qui vise à obtenir ou maintenir la liberté d’expression sur les réseaux, et donc qui vise à consacrer le principe de la neutralité du réseau. C’est la première grande guerre des enjeux politiques du 21e siècle. »

Ainsi s’achève ce très intéressant article de Benjamin Bayart pioché dans le non moins intéressant livre choral d’InLibroVeritas La bataille Hadopi (et ses 40 auteurs).

Benjamin Bayart, c’est le président de French Data Network (FDN). C’est aussi l’homme de la désormais célèbre expression du « Minitel 2.0 » et de la citation suivante qui prend le même chemin : « l’imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d’écrire ».

Mais c’est surtout un « expert des libertés numériques » (dixit Nicolas Dupont-Aignan) et certainement l’un des meilleurs d’entre nous lorsqu’il s’agit d’exposer et d’expliquer ce sujet à la fois simple (à comprendre) et complexe (à défendre) qu’est la Neutralité du Net.

C’est pourquoi cet article synthèse, au style plaisant malgré la rugosité du propos, nous semble important à lire et à faire lire.

PS : Vous trouvez l’article trop long pour un blog ? C’est peut-être parce qu’Internet vous a rendu idiot ! Mais nous avons une solution : commander le livre, dont les bénéfices iront intégralement à La Quadrature du Net, et qui vous fera découvrir par la même occasion 39 autres articles du même acabit.

La neutralité du réseau

URL d’origine du document

Benjamin Bayart – Octobre 2009 – La Bataille Hadopi (InLibroVeritas)

Licence Creative Commons By-Sa et Licence Art Libre

La bataille d’Hadopi, telle que nous l’avons connue à l’Assemblée Nationale et dans les médias a eu plusieurs vertus. La première, longuement expliquée déjà, est d’avoir amené à la politique toute une population, appelée « les Internautes » pour faire simple, qui ne s’en préoccupait pas vraiment avant.

La seconde vertu de la bataille d’Hadopi, c’est d’avoir permis de bien mettre en avant ce qui est, au fond, l’enjeu central de tous ces sujets, à savoir non pas la rémunération des artistes, auteurs et troubadours, mais la neutralité du réseau et ses enjeux.

En effet, quand le Conseil Constitutionnel a eu à connaître de ce texte, finalement bébêtte, qui menaçait de couper d’Internet les enfants qui téléchargent comme nos parents nous privaient de télé, il le censura. Et pas sur de l’argutie légère ou sur un point de détail, non, sur du fondamental, sur du lourd, du très lourd : présomption d’innocence et liberté d’expression. Deux des piliers des Droits de l’Homme depuis 1789.

Comment cette loi supposée traiter un problème assez léger a pu se cogner dans des problèmes aussi lourds ?

Internet – liberté fondamentale

Pour expliquer ça, il faut revenir un peu en arrière, et essayer de comprendre ce qu’est Internet, et son influence sur la marche du monde. Internet est, en beaucoup de points, comparable à l’imprimerie. D’abord par sa nature, c’est un moyen de diffusion de la connaissance, et d’accès à celle-ci. Ensuite, par ses conséquences. L’invention de l’imprimerie, et son lent développement, à partir de 1445, ne peut pas être séparée des évolutions majeures de l’époque. Pas de renaissance et de démarche scientifique sans moyen moderne de diffusion des connaissances. On ne peut pas séparer la renaissance du renouveau philosophique, et en particulier de la philosophie des Lumières, donc des révolutions démocratiques. De même que tout le progrès scientifique et technique du dix- neuvième siècle est impensable sans les avancées fondamentales de la renaissance et la naissance de la démarche scientifique.

Ce n’est pas l’imprimerie qui a fait ça. On peut toujours lancer des petits caractères en plomb sur les soldats, ça ne renverse pas les gouvernements. Mais l’imprimerie était une étape nécessaire, pour permettre ces évolutions et ces changements, il fallait un moyen moderne et rapide de diffuser et de conserver le savoir pour qu’il puisse s’accroître.

De la même manière, Internet change très en profondeur la façon dont se diffuse, et donc la façon dont se crée, le savoir. Une bonne façon de résumer ça est de dire que l’imprimerie a permis au peuple de lire, Internet va lui permettre d’écrire.

On a déjà dit cent fois qu’Internet met à la disposition de tous, et sans coût notable, modulo quelques barrières pénibles, la totalité du savoir de l’humanité, c’est facile à comprendre. On a moins souvent dit, parce que c’est moins clair pour un esprit formé au siècle dernier, qu’Internet permet à chacun de construire le savoir de l’humanité, c’est-à-dire d’écrire.

Bien entendu, chacun sait qu’Internet n’est pas qu’un lieu d’échanges savants entre érudits. Forcément. L’imprimerie ne sert-elle qu’à imprimer des ouvrages savants ? Pour un livre « intelligent », combient sont imprimés de prospectus, de tracts, de catalogues, de correspondances sans intérêts (factures, relevés, avis, et autre paperasses) ? Et bien Internet suit la même pente. Fondamentalement, il a été créé pour diffuser et produire de la connaissance scientifique à grande échelle et rapidement, mais il était évident depuis le premier jour qu’il servirait aussi à diffuser et produire tout le reste de ce qu’on peut vouloir diffuser ou produire comme information.

Cependant, bien que l’imprimerie soit en majorité utilisée à des fins futiles, il ne vient à l’idée de personne de remettre en cause la liberté de la presse. Il y a là une logique, l’outil technique a apporté une avancée pour la société, et c’est pour défendre l’avancée qu’on défend l’outil. D’une manière similaire, Internet crée une percée importante, un changement profond, même si une partie colossale du trafic sur le réseau correspond à autre chose.

Un argument souvent opposé à cette vision du réseau est d’expliquer que les discussions y sont trop souvent d’un faible niveau, qualifiées de discussions de café du commerce. Là encore, c’est une analyse à courte vue. D’abord parce que la forme d’expression permise par le café du commerce ne permet pas de construire de vrais argumentaires : on est dans l’oral, dans le périssable, et dans le débat privé, donc sans argumentation extérieure possible. Ce qu’Internet crée comme débat est structurellement différent. Les débats sur la place publique, le plus souvent par écrit, permettent aux points de vues de se confronter, de s’invalider, ou au contraire de se renforcer, de s’étayer. De tout cela, il ressort une espèce de discussion du café du commerce dont on consignerait les arguments par écrit, pour les étudier, les rendre publics, bref, pour en faire une vraie réflexion. Au final, c’est plus proche des débats publics, qu’on connaît depuis longtemps, mais qui ne sont plus réservés à de petits groupes.

De tout celà, une idée forte est à retenir : Internet est l’avancée technique qui a permis, enfin, l’exercice réel de la liberté d’expression. La presse, on s’en rend compte avec le recul, ne fournissant au fond que la liberté d’accéder à l’information. Et c’est bien sur cette base-là que la Conseil Constitutionnel a censuré l’Hadopi, c’est bien en se référant à l’article 11 de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, à savoir :

Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

On a donc, validé par le Conseil Constitutionnel, cette première étape de marquée : Internet est essentiel à l’exercice de la liberté d’expression, qui est une liberté fondamentale.

Hadopi – Besoin d’un juge

C’est le premier point, immense, gagné dans la bataille d’Hadopi. Maintenant, ce n’est plus une renvendication, ce n’est plus un point de vue de visionnaire maniaque du réseau ou de futurologue échevelé, c’est une décision, forte, d’une autorité qu’on ne peut pas soupçonner de travailler avec légèreté, ou de se laisser emporter par sa technophilie. Or, de ce point fondamental qui vient d’être édicté par le Conseil, il découle des conséquences inattendues et fortes, pour ceux qui pensaient priver les gens d’Internet comme on prive un enfant de télévision ou de dessert.

En effet, priver un citoyen d’une liberté fondamentale, ce n’est pas une décision qui se prend à la légère. Il y a des cas, prévus, connus, codifiés, mais ce sont des sanctions lourdes, pour des délits ou des crimes graves. L’exemple le plus connu, et pratiquement le seul, est l’emprisonnement ou l’assignation à résidence[1]. Une telle mesure de privation de liberté ne peut être décidée que par un juge, et dans le cadre d’une procédure contraignante. Ce qu’on apprend donc, toujours en lisant la même décision du Conseil, couper l’accès Internet d’un citoyen, c’est aussi sérieux que de l’envoyer en prison, et ne peut donc pas se faire dans n’importe quelles conditions. On est maintenant bien loin de la petite loi simpliste, pensée trop vite par des gens qui ne comprennent plus le monde qui les entoure.

De là, bien entendu, les autres conséquences qu’en tire le Conseil dans sa décision, à savoir que la présomption d’innocence est de mise, qu’il faudra des preuves de la matérialité des faits pour condamner, que le juge sera requis, que le mouchard filtrant obligatoire pour pouvoir se disculper n’est pas valable dans ce contexte, bref, tout l’édifice Hadopi s’effondre.

Neutralité du réseau

Un point n’est pas abordé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision, et pourtant il est important pour comprendre là où on va, c’est celui de la nécessité de la neutralité du réseau.

Pour aborder ce sujet-là, il faudrait faire un peu de technique, expliquer avec quelques termes barbares des notions affreuses, comme l’analyse de traffic, l’analyse protocolaire, l’analyse de contenu, l’analyse de comportement, et le tout dans un beau jargon anglais. Pour éviter cela, on va se contenter d’une définition intuitive et pratique : on dit que le réseau est neutre si on sait qu’on peut lui faire confiance pour ne pas altérer le message. C’est le cas par exemple du réseau utilisé pour les discussions orales : quand on parle, de vive voix, en face à face, on sait que l’air qui nous sépare ne modifie pas les propos, que ce qui est dit est vraiment dit. Qu’il vienne se glisser dans la discussion un interprète, et alors, forcément, la question de confiance se pose.

L’intermédiaire, dans cet échange, n’est acceptable que si les deux interlocuteurs lui font une confiance entière et absolue. à tel point que, lorsqu’on n’a pas confiance en l’interprète, chacun vient avec le sien. On dit alors que le réseau est neutre quand il joue le rôle d’un interprète idéal, réussissant à transporter le message sans l’altérer en rien, sans le déformer.

Une autre façon de le dire, c’est de considérer ce qu’est Internet. D’où que je sois sur le réseau, je vois Internet. Si l’Internet que je vois depuis un point A n’est pas le même que l’Internet que je vois depuis un point B, alors, quelque part, quelque chose n’est pas neutre. Par exemple, quand un site est filtré dans un pays, c’est une atteinte à la neutralité du réseau : depuis ce pays-là, le site ne marche pas, et curieusement depuis partout ailleurs il marche bien. Par exemple, quand un site est enrichi : je peux mettre en place, sur le réseau de mon entreprise, un mécanisme qui fait qu’à chaque fois que j’accède à tel site de mon fournisseur habituel, il soit affiché des informations annexes (dernière fois qu’on a commandé tel produit, quantité disponible en stock, etc). Quelqu’un qui viendra se connecter à ce réseau verra un site qui n’est pas le même que celui qu’il voit quand il se connecte depuis chez lui : mon réseau n’est plus neutre, il fausse la communication, il ajoute des informations qui n’existent pas.

La neutralité des réseaux est importante. En fait, autant que le réseau lui même. C’est presque sa définition. Internet n’est que l’accord d’interconnexion, techniquement neutre, entre les réseaux de plus de 40.000 opérateurs sur la planète. Supprimez cette neutralité, et ce n’est plus Internet.

Il ne faut pas se méprendre, ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas, jamais, enrichir ou filtrer, simplement, que ce n’est pas le réseau qui doit le faire, et que si un réseau fait ça, ce n’est plus Internet.

Pour reprendre les exemples précédents, le service, fort utile, imaginé sur ce réseau d’entreprise, n’est pas en soi une mauvaise chose. Simplement, ce réseau d’entreprise n’est plus Internet. C’est un réseau d’entreprise, un outil interne, comme le logiciel de comptabilité ou l’outil pour faire les devis.

Il y a donc deux éléments fondamentaux pour définir la neutralité du réseau : le premier est que jamais le réseau lui-même ne doit altérer en rien le contenu, le second est que les altérations sont nécessairement pilotées en périphérie du réseau. Par exemple quand je filtre les mails publicitaires (les spams), c’est moi qui ai la maîtrise de ces filtres, je peux les activer ou les désactiver, selon mon bon vouloir. Et ce point-là est fondamental, c’est moi qui trie le courrier intéressant du courrier inutile, pas le facteur.

Pilier des libertés

La neutralité du réseau n’est pas, en elle-même, une liberté fondamentale. Mais c’est un élément important, parce que sur cette neutralité sont adossées des libertés.

Par exemple la liberté d’expression évoquée par le Conseil Constitutionnel, n’a pas de sens sur un réseau qui ment : comment savoir si le texte que je suis en train d’écrire sera bien reçu, non modifié, par mes lecteurs ? Comment savoir s’il sera modifié, et si oui par qui ? Moi, je vois bien ce texte tel que je l’ai posté. Tant qu’Internet est neutre, et que donc tout le monde voit le même Internet, alors tout le monde voit mon texte tel que je l’ai publié. Sitôt que le réseau n’est plus neutre, je n’ai aucun moyen de savoir ce que voit mon voisin. Donc, sur un réseau non-neutre, je ne peux pas exprimer librement ma pensée, et donc l’exercice pratique et réel de cette liberté est remis en cause.

Par exemple la liberté d’accès à l’information. En effet, tant que le réseau est neutre, chacun peut être confiant dans ce qu’il lit sur le réseau. Non pas que toutes les informations y soient justes (ce serait utopique comme croyance), mais simplement de savoir que l’information qu’on reçoit est bien celle qui a été émise. Si le réseau n’est plus neutre, comment savoir si le texte est bien le fruit de la pensée de son auteur, ou s’il a été ‘‘ caviardé ’’ au passage par les habiles ciseaux de la censure moderne ? Si je ne peux plus avoir confiance dans le réseau de transport, alors je ne peux plus avoir confiance dans l’information qui est dessus. La liberté d’accès à l’information est amputée.

Par exemple, la libre concurrence, qui est une liberté moindre en général (la liberté de choisir son fournisseur, par exemple), peut devenir fort sérieuse sitôt qu’on parle d’accès à l’information (choisir un quotidien par exemple, ce n’est pas tout à fait comme choisir une marque de lessive). En effet, les atteintes à la neutralité du réseau sont souvent le fait d’opérateurs en place, ou de fournisseurs de services bien implantés, utilisant une position de force pour évincer d’éventuels concurrents. Ce mode de fonctionnement n’est pas le modèle habituel d’Internet. En effet, sur un réseau neutre, n’importe quel abonné à Internet peut, de chez lui, proposer n’importe quel service, et peut donc, sans permis, sans moyens financiers particuliers, sans moyens techniques particuliers, innover et mettre en œuvre des idées nouvelles. Sur un réseau non-neutre, ce n’est plus possible. Les modèles économiques qui découlent de ce choix d’un réseau neutre ou non ont, entre autre conséquence, pour effet d’empêcher l’innovation en la réservant aux acteurs en place.

Si la neutralité du réseau n’est pas une liberté en elle-même, elle est nécessaire à pouvoir garantir d’autres libertés, tout comme la séparation et l’équilibre des pouvoirs n’est pas une liberté en elle-même, mais une condition nécessaire.

Modèle économique

L’argument le plus souvent employé par les opposants à la neutralité des réseaux est celui de la congestion. Internet serait trop plein, et, étant rempli, il faudrait rationnaliser l’usage de la bande passante devenue rare. La technique habituelle de rationalisation des ressources rares étant l’économie, on transporterait de manière plus prioritaire les données des plus offrants, et donc on pénaliserait les autres.

Cet argument a pour principale caractéristique d’être faux. Sauf dans sa causalité, en effet le réseau est très régulièrement saturé. Et ce de manière normale et naturelle. En moins de dix ans, la France est passée, par exemple, de zéro à plus de dix-huit millions d’accès permanents à haut débit, générant des usages, et donc de la charge pour le réseau. Dans cette croissance très rapide, bien entendu, il y a des phases de saturation, qui sont résorbées en investissant sur la capacité du réseau.

Il y a deux façons de traiter une saturation du réseau, l’une qui est d’investir sur la capacité du réseau, cet investissement devant être refait très régulièrement, aussi longtemps que les usages continueront de croître à un rythme soutenu, l’autre étant d’investir, très régulièrement aussi, dans des équipements permettant de sélectionner le trafic à faire passer en priorité. Ces deux modèles correspondent à des niveaux d’investissements similaires, simplement pas sur les mêmes technologies.

Porter atteinte à la neutralité du réseau est donc bien, effectivement, un moyen de résoudre une saturation du réseau, tout comme on peut résoudre une pénurie de logements en augmentant les prix des loyers, ou en construisant des logements. Simplement, ce moyen est dangereux, qui porte atteinte, comme on l’a vu, aux libertés. Laisser à des opérateurs privés, à des financiers, le choix de porter atteinte aux libertés individuelles n’est pas une option valable.

Difficultés techniques

Filtrer Internet, puisque c’est bien de cela qu’on parle, pose de grosses difficultés techniques :

- Que ce soit du filtrage pur (faire disparaître tel contenu), et on se retrouve alors avec des moyens qui fleurissent pour contourner le filtre. Par exemple, tel texte est interdit, il circulera le lendemain sous forme d’une image, ou d’un enregistrement audio.

- Que ce soit de la priorisation de trafic, et là aussi les moyens de contournement fleuriront. Le trafic web est plus rapide que le trafic de partage de musique chez mon opérateur ? Dans les jours qui suivent, l’application de téléchargement ressemblera à s’y méprendre à du trafic web, pour devenir elle aussi favorisée.

Ce n’est pas nouveau, c’est le principe de l’arme et de l’armure. Plus l’arme est puissante, plus l’armure est solide. Et, en matière de réseau et de numérique en général, la puissance des moyens de contournement des filtres se trouve sur les ordinateurs en périphérie du réseau (basiquement, sur mon bureau). Or il y a beaucoup plus de puissance sur les ordinateurs individuels des utilisateurs que sur la totalité de tous les systèmes de traitement du réseau lui-même. Pour faire un parallèle hasardeux : que les automobilistes décident de ne plus s’arrêter au péage, et, forcément, les barrières de péage seront explosées. Il y a trop de voitures pour les contenir autrement qu’avec la bonne volonté des conducteurs.

Difficulté politique

Par ailleurs, le filtrage décidé par un état, en général sous couvert de nobles objectifs, comme par exemple de museler les terroristes, ou de protéger les enfants, etc. pose une vraie difficulté politique.

Chaque état aura sa propre politique de filtrage, selon ses propres critères, correspondant à sa notion de l’intérêt général. Par exemple, l’Iran et les USA n’ont pas la même vision de ce qu’est un dangereux terroriste mettant en danger la nation. Or le trafic, sur Internet, passe d’un opérateur à l’autre, sans faire vraiment attention aux pays. Si chaque pays a sa propre politique de filtrage, alors le filtrage résultant, pour l’internaute, est la somme des effets de ces politiques sur le chemin suivi par sa communication.

Pour aboutir à un résultat cohérent, il faut donc une cohérence des filtrages. Sans quoi, quand je veux accéder à une information interdite dans le pays A, je m’arrange pour que ma connexion passe plutôt par un pays B qui a d’autres vues, chose qui est techniquement assez simple, et en train de se démocratiser. D’ailleurs, pourquoi ces techniques sont en train de se démocratiser ? Elles ont été mises au point en général pour des usages pointus, par exemple d’accéder aux données clefs de l’entreprise, pour le cadre dirigeant, depuis chez lui, sans risque pour la sécurité de l’entreprise. Elles ont été raffinées pour contourner les filtrages les plus voyants, par exemple pour accéder à de l’information y compris quand on est en Chine. Et elles sont en train de se démocratiser… à cause de la bataille d’Hadopi et des batailles voisines qui ont lieu dans toute l’Europe.

Le premier grand combat

Au final, tout ça nous dit quoi ? Qu’Internet est important, que ce n’est pas un jouet, mais un pilier de la société de demain. Et qu’on ne peut pas en faire n’importe quoi. En particulier, on ne peut pas se permettre de l’abîmer, de le polluer, de le filtrer.

La bataille d’Hadopi n’a été, finalement, qu’une des batailles, ni la première, ni la dernière, de la guerre qui vise à obtenir ou maintenir la liberté d’expression sur les réseaux, et donc qui vise à consacrer le principe de la neutralité du réseau. C’est la première grande guerre des enjeux politiques du 21e siècle.

« MiMOOo » vous connaissiez ? Nous non plus ! Cherchons alors ensemble à en savoir davantage, parce que cela en vaut la peine…

« MiMOOo » vous connaissiez ? Nous non plus ! Cherchons alors ensemble à en savoir davantage, parce que cela en vaut la peine… La semaine dernière Microsoft a dû retirer de ses serveurs un logiciel qui permet d’installer Windows 7 à partir d’une image ISO, après qu’un bloggeur a découvert que le logiciel était une modification dissimulée d’un logiciel libre sous licence GPL dont Microsoft hébergeait lui-même les sources.

La semaine dernière Microsoft a dû retirer de ses serveurs un logiciel qui permet d’installer Windows 7 à partir d’une image ISO, après qu’un bloggeur a découvert que le logiciel était une modification dissimulée d’un logiciel libre sous licence GPL dont Microsoft hébergeait lui-même les sources. Un peu de

Un peu de  Jean-Pierre Archambault œuvre depuis des années pour le logiciel libre à l’école, contribution au pluralisme technologique..

Jean-Pierre Archambault œuvre depuis des années pour le logiciel libre à l’école, contribution au pluralisme technologique.. « La bataille d’Hadopi n’a été, finalement, qu’une des batailles, ni la première, ni la dernière, de la guerre qui vise à obtenir ou maintenir la liberté d’expression sur les réseaux, et donc qui vise à consacrer le principe de la neutralité du réseau. C’est la première grande guerre des enjeux politiques du 21e siècle. »

« La bataille d’Hadopi n’a été, finalement, qu’une des batailles, ni la première, ni la dernière, de la guerre qui vise à obtenir ou maintenir la liberté d’expression sur les réseaux, et donc qui vise à consacrer le principe de la neutralité du réseau. C’est la première grande guerre des enjeux politiques du 21e siècle. » Dans la série « les projets pharaoniques (mais sans esclaves) de la culture libre hors logiciels », on cite toujours, et à juste titre, Wikipédia. Mais il se pourrait bien qu’OpenStreetMap vienne rapidement le rejoindre aux yeux du grand public.

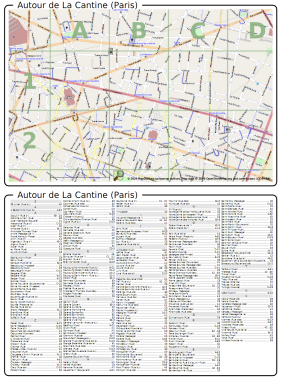

Dans la série « les projets pharaoniques (mais sans esclaves) de la culture libre hors logiciels », on cite toujours, et à juste titre, Wikipédia. Mais il se pourrait bien qu’OpenStreetMap vienne rapidement le rejoindre aux yeux du grand public. Mais ça n’est pas fini ! En combinant les données, le très prometteur projet dérivé

Mais ça n’est pas fini ! En combinant les données, le très prometteur projet dérivé  Retournons le titre de mon billet du jour en mode interrogatif. Qu’est-ce que nous dit l’Éducation nationale de Windows Vista ?

Retournons le titre de mon billet du jour en mode interrogatif. Qu’est-ce que nous dit l’Éducation nationale de Windows Vista ?