Apollinaire, domaine public et… Romaine Lubrique !

Hier, Apollinaire est (enfin) entré dans le domaine public !

Personne, ou presque, n’était au courant. Du coup, l’article Rebonds paru dans Libération du 30 septembre, et reproduit ci-dessous, a pour ainsi dire fait l’actu en étant repris par de nombreux autres médias : Le Point, Le Nouvel Observateur, Télérama, L’Express ou encore France Inter.

Ils ont cependant des excuses car il n’était pas évident de savoir que Guillaume Apollinaire s’élèverait dans le domaine public très exactement 94 ans et 272 jours après sa mort (sic !). Et d’en profiter au passage pour s’interroger sur le pourquoi du comment d’une si longue attente.

L’article de Libération a été co-signé par Lionel Maurel (Calimaq), Véronique Boukali et moi-même.

L’occasion également de vous présenter brièvement une nouvelle initiative soutenue par Framasoft[1] : le projet « Romaine Lubrique », qui comme son nom l’indique plus ou moins, s’intéresse à la valorisation culturelle du domaine public, vaste zone à dépoussiérer où le piratage n’existe plus et devient pleinement partage.

Vous y trouverez déjà une sélection de films, de photographies et évidemment une rubrique dédiée à Apollinaire avec un ePub d‘Alcools spécialement créé pour l’événement ainsi qu’une lecture audio des… Onze mille verges ! Romaine Lubrique a également récemment participé à deux émissions radios : Apollinaire’s not dead ! de Polémix et La Voix Off et une spéciale domaine public sur Divergence FM.

Une affaire à suivre donc, et pas seulement sur Twitter 😉

Apollinaire enfin dans le domaine public !

De l’eau a coulé sous le pont Mirabeau depuis la disparition de Guillaume Apollinaire. Et nous aurions pu patienter quelques années supplémentaires pour fêter en 2018 le centenaire de sa mort. Mais il nous semble plus opportun de célébrer comme il se doit ce 29 septembre 2013 car cela correspond très précisément à son entrée dans le domaine public.

On parle beaucoup plus en France du droit d’auteur que du domaine public. Pourtant, l’entrée d’une œuvre dans le domaine public constitue un événement d’importance, qui ouvre de larges possibilités en termes d’appropriation et de diffusion de la culture.

Durant leur période de protection, les œuvres font en effet l’objet de droits exclusifs, appartenant aux auteurs et à leurs ayants droit. Avec l’entrée dans le domaine public, l’extinction des droits de reproduction et de représentation va permettre à tout un chacun de citer, copier, diffuser et adapter l’œuvre d’Apollinaire. Un tel accès simplifiera la vie des enseignants et des chercheurs. Ses œuvres pourront faire l’objet de nouvelles éditions et traductions. De telles productions seront facilitées et pour cause : il ne sera plus nécessaire de demander une autorisation ni de verser de droits pour les faire. L’adaptation sous toutes ses formes devient également possible, qu’il s’agisse d’interpréter musicalement ses poèmes, de mettre en scène ses pièces de théâtre ou de réaliser des films à partir de ses contes et romans. Au-delà, les écrits d’Apollinaire pourront être librement diffusés sur Internet et c’est tout le champ de la créativité numérique qui s’ouvre pour son œuvre.

Contrairement à des idées reçues, l’arrivée dans le domaine public est souvent l’occasion de redécouvrir des œuvres et de leur donner une nouvelle vie. On ne « tombe » pas dans le domaine public, on y entre… voire on s’y élève. Nul doute que le passage dans le domaine public assurera à l’œuvre vaste et composite d’Apollinaire un nouveau rayonnement.

« Zone », « La Chanson du mal-aimé », « Le Pont Mirabeau » , les Poèmes à Lou, quelques uns de ses Calligrammes… Voilà à peu près ce que nos souvenirs d’adolescence nous ont laissé d’Apollinaire. Des formes nouvelles, un rythme si particulier, des images à la fois simples et saisissantes… Ce qui a fait de cet auteur le « poète de la modernité ». À partir de lundi, il sera plus aisé d’explorer l’étendue de son œuvre mais aussi de découvrir derrière l’Apollinaire des manuels scolaires une personnalité fascinante et polymorphe.

Certes, Apollinaire est bien sûr un poète, mais, on le sait moins, c’est aussi un journaliste chroniqueur, un critique d’art qui se rend aux expositions de ses contemporains, et même un scénariste de cinéma (La Bréhatine). Certes, Apollinaire a écrit une pièce d’avant-garde annonçant et baptisant le Surréalisme (Les Mamelles de Tirésias), mais il est aussi l’auteur de petits vaudevilles (À la cloche de bois). Certes, Apollinaire fut un amoureux transi réinventant le lyrisme poétique, mais c’était aussi un infatigable promeneur, observateur amusé se passionnant pour tout ce qui s’offrait à ses yeux gourmands (Le Flâneur des deux rives). C’était même l’auteur de plusieurs romans érotiques pleins de fantaisie et de drôlerie (on pourra relire, entre autres, le début réjouissant des Onze mille verges).

Mais pourquoi aura-t-il fallu attendre si longtemps ici ? Le cas Guillaume Apollinaire montre bien la situation complexe de la législation en la matière.

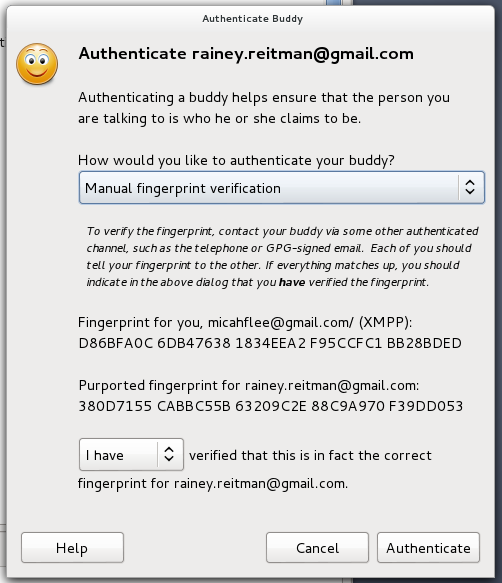

Aujourd’hui en France un auteur passe dans le domaine public le 1er janvier suivant les 70 ans de sa mort. Il n’en a pas toujours été ainsi, sans remonter au début du XIXe siècle avec son droit d’auteur réduit à 14 ans après la publication d’une œuvre, la période précédente était plus raisonnablement fixée à 50 ans post mortem (comme rien n’est simple le Canada en est resté lui à 50 ans, ce qui explique qu’on trouve déjà par exemple sur des sites québécois des œuvres d’Apollinaire que ne peuvent être légalement téléchargés depuis la France). En 2006, allongement de la peine donc, une directive européenne a fait passer la durée de protection de 50 à 70 ans… Mais ce n’est pas fini : il peut en outre y avoir des exceptions. On accorde ainsi un bonus à vos ayants droits si la période d’exploitation des œuvres traversent l’une ou les deux guerres mondiales (comme rien n’est simple cette prorogation repose sur l’ancienne durée légale de 50 ans) et si vous êtes « mort pour la France ».

Apollinaire fut blessé au front en 1916 par un éclat d’obus à la tempe alors qu’il était en train de lire dans sa tranchée. Il succomba deux ans plus tard de la terrible grippe de 1918. Jugeant que sa blessure l’avait affaibli, on reconnut cependant le sacrifice fait à la Nation. Résumons donc : né d’une mère polonaise et d’un père italien, Apollinaire est mort pour la France d’une grippe espagnole !

Et l’on obtient ainsi la longue somme suivante : 50 ans (durée classique) + 30 ans (mort pour la France) + 6 ans et 152 jours (1ère Guerre mondiale) + 8 ans et 120 jours (2nde Guerre mondiale). Soit un total de 94 ans et 272 jours qui s’en vont pour qu’enfin sonne l’heure de ce dimanche 29 septembre 2013. Ouf, il était temps…

L’œuvre du grand poète est désormais déposée dans le bien commun de notre patrimoine culturel : profitons-en pour la découvrir, la redécouvrir, la partager et s’en inspirer, comme le fait le site RomaineLubrique.org, et comme le feront bien d’autres à sa suite. Mais une question reste posée : celle de l’équilibre bien fragile entre le droit des auteurs (et de leurs héritiers) et ceux d’un public qui, à l’ère d’Internet, souhaite légitimement accéder plus facilement et rapidement à leurs œuvres.

Un domaine public plus vivant pour nos morts ? Le rapport Lescure, remis au ministère de la Culture en mai dernier, recommande de consacrer davantage la notion de domaine public et de favoriser son application. Fier d’avoir été in extremis naturalisé français, Apollinaire afficherait certainement la même volonté, et avec lui tous nos anciens, connus ou moins connus, qui attendent leur renaissance numérique.

Véronique Boukali, professeur de lettres modernes et co-fondatrice de RomaineLubrique.org

Alexis Kauffmann, professeur de mathématiques et fondateur de Framasoft.org

Lionel Maurel, auteur du blog S.I.Lex, co-fondateur du collectif SavoirsCom1 et membre de la Quadrature du Net

Notes

[1] Parmi les autres projets soutenus par Framasoft, il y a Veni Vidi Libri et le Geektionnerd.