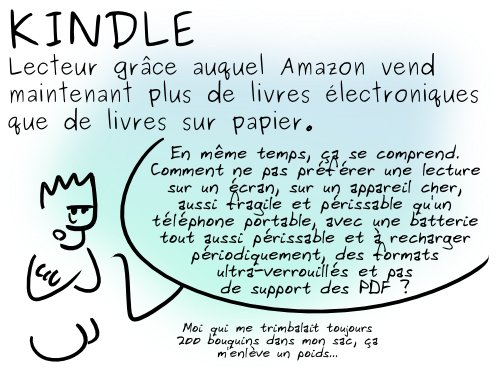

Geektionnerd : Kindle Surprise

En référence directe à une récente annonce d’Amazon décryptée par Le Monde : Le livre numérique a-t-il détrôné le livre papier aux Etats-Unis ?

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

En référence directe à une récente annonce d’Amazon décryptée par Le Monde : Le livre numérique a-t-il détrôné le livre papier aux Etats-Unis ?

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Il fallait y penser, des catalans l’ont fait : donner le nom du Logiciel Libre à une rue !

Il fallait y penser, des catalans l’ont fait : donner le nom du Logiciel Libre à une rue !

Et qui d’autre que Richard Stallman pour venir l’inaugurer[1].

Ça fait classe sur une carte de visite, non ?!

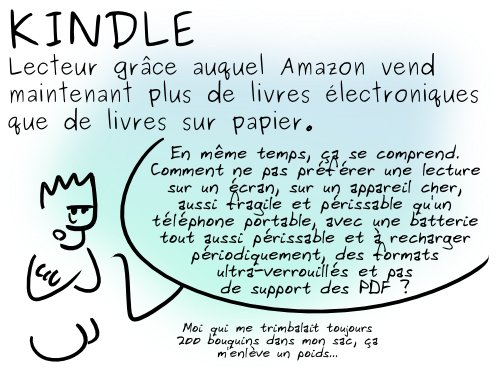

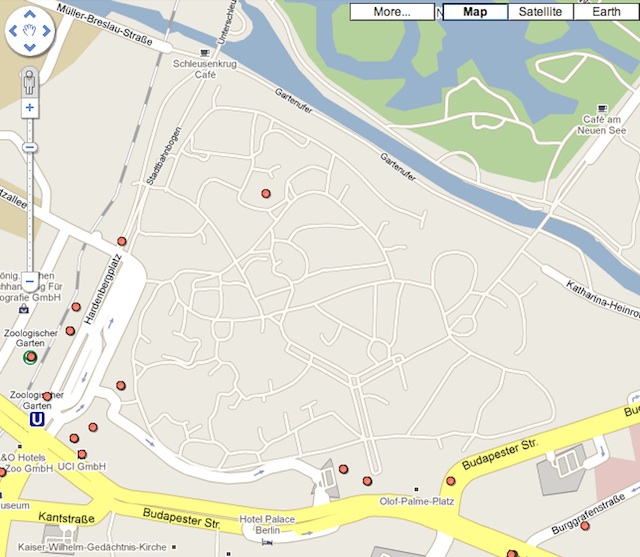

La voici finement localisée sur OpenStreetMap.

Si certains hackers se demandaient où habiter en Europe, ils ont désormais une option supplémentaire 🙂

Remarque : L’équipe Framalang a participé à Wikipédia pour l’occasion puisque nous y avons directement traduit l’article d’origine anglophone Free Software Street.

Wikipédia en date du 17 juillet 2010

(Traduction Framalang : Cheval boiteux et Siltaar)

La Rue du Logiciel Libre est une rue de 300 mètres dans la ville de Berga, de la province de Barcelone (Espagne). Elle relie directement les coordonnées géodésiques (42.097168 ° – 1.841567 °) et (42.096138 ° – 1.839265 °)., localisée par les coordonnées 42.097168, 1.841567 à 42.096138,1.839265 et a été officiellement inaugurée par Richard Stallman le fondateur de la Free Software Foundation le 3 Juillet 2010.

Au mois de juin 2009, Albert Molina, Xavier Gassó et Abel Parera préparaient les actions pour la première conférence sur les logiciels libres à Berga et Albert Molina a proposé que l’on demande au conseil municipal de nommer une rue en l’honneur des logiciels libres. Puisque Molina avait travaillé au conseil municipal, il sembla préférable de faire porter cette requête par une autre personne, et c’est Xavier Gassó qui en a été chargé.

Cette demande est ensuite restée des mois sans réponse.

En janvier 2010, pendant la préparation de la conférence ayant lieu en 2010, Albert et Xavier ont essayé de contacter les décideurs politiques pour faire avancer l’idée, et ils ont invité Richard Stallman à participer à l’ouverture de cette rue.

Finalement, les multiples tentatives de contact avec les politiques ont abouti, le 10 juin 2010, à ce que le conseil municipal de Berga adopte une résolution visant à nommer « Carrer del Programari Lliure » (traduction catalane de Rue du Logiciel Libre) la rue proposée par Albert.

Le 3 juillet 2010 à 20h00, le maire de Berga M. Juli Gendrau et M. Richard Stallman ont inauguré cette rue.

[1] Crédit photos : Telecentre de Berga

Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler, Apple enferme les utilisateurs dans une prison dorée et les développeurs de logiciels dans une prison tout court !

Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler, Apple enferme les utilisateurs dans une prison dorée et les développeurs de logiciels dans une prison tout court !

Pour que votre application soit en effet proposée dans l’App Store, il est d’abord nécessaire qu’elle convienne à Apple qui se réserve le droit de la refuser sans fournir d’explication (et gare à vous si un bout de sein dépasse !)[1].

Mais une fois cet obstacle franchi, il faut aussi et surtout accepter les conditions d’utilisation de la plateforme.

Or ces conditions sont restrictives et donc discriminantes si on les observe avec le prisme des quatre libertés d’un logiciel libre. Elles interdisent donc aujourd’hui à un logiciel libre de pouvoir faire partie du catalogue parce que sa licence se télescope alors avec les termes du contrat d’Apple.

Un logiciel libre simulant le jeu de Go, GNU Go, s’est pourtant retrouvé récemment dans l’App Store. Et qu’a fait Apple lorsque la FSF lui a écrit pour soulever la contradiction et voir ensemble comment améliorer la situation ? Elle a purement simplement retiré GNU Go de sa plateforme, manière pour le moins radicale de résoudre le problème !

C’est l’objet de notre traduction du jour, qui constate au passage que cela se passe pour le moment mieux dans le store Android de Google.

On est en plein dans la problématique d’un billet précédent opposant la liberté à la gratuité. Ce n’est pas le fait que GNU Go soit gratuit qui contrarie Apple. C’est bien qu’il soit libre. Libre d’échapper au contrôle et aux contraintes imposés aux utilisateurs, sachant que c’est justement pour cela qu’il a été créé !

Apple would rather remove app than leave open-source license

Amy Vernon – 11 juin 2010 – NetworkWorld

(Traduction Framalang : Don Rico, Joan et Goofy)

Pourquoi GNU Go a disparu de l’App Store d’iTunes, et pourquoi Apple a tort.

Qu’ils soient gratuits ou payants, ce sont les jeux qui rencontrent le plus grand succès dans les app-stores pour mobiles. Rien de surprenant, donc, que GNU Go, version libre du Go, jeu aussi ancien que populaire, ait été disponible gratuitement sur la boutique en ligne de l’iTunes. Jusqu’à récemment en tout cas.

Sa disparition est le résultat direct d’une plainte de la Free Software Foundation, qui reprochait aux conditions d’utilisation d’Apple d’enfreindre la licence du logiciel.

GNU Go est placé sous licence GPLv2, dont la Section 6 interdit expressément d’ajouter la moindre « restriction supplémentaire » à une licence qui permet à tout un chacun de copier, distribuer ou modifier le logiciel. Mais ce sont précisément les faits reprochés aux conditions d’utilisation de l’App Store, qui restreignent les supports sur lesquels on peut installer le programme.

La FSF a envoyé un courrier à Apple pour demander à l’entreprise de permettre à GNU Go (et toute autre application sous licence GPL) d’être distribuée en respectant les termes non-restrictifs de la licence, mais Apple a préféré retirer l’application.

Je me suis donc demandé quelle était la politique de Google concernant son app-store Android. Le charabia juridique a manqué me donner la migraine, mais après plusieurs lectures, il semblerait qu’un simple extrait des conditions d’utilisation de Google élimine ce problème (c’est moi qui souligne) :

10.2 Vous n’êtes autorisé (et vous ne pouvez autoriser quiconque) à copier, modifier, créer une œuvre dérivée, pratiquer de l’ingénierie inverse, décompiler ou tenter de quelque façon que ce soit d’extraire le code source du Logiciel ou toute partie dudit Logiciel, sauf si cela est expressément autorisé ou requis par la loi, ou sauf si Google vous en donne l’autorisation expresse par écrit.

Dans l’ensemble, les conditions d’utilisation de Google semblent aussi restrictives que celles d’Apple. Et on n’a probablement pas fini d’avoir de mauvaises surprises en examinant le copyright et la licence. Mais au détour de ce petit bout de phrase, voici au fond ce que dit Google : « Oh là ! Si la licence de ce logiciel dit que tu peux en faire ce que tu veux, vas-y. Sinon, pas touche ! »

Voilà la formule magique. C’est elle qui permet à Google de protéger ses produits sous copyright et ceux de ses développeurs, mais qui permet également aux logiciels d’être diffusés dans la licence de leur choix.

Apple a le droit le plus absolu de règlementer les applications en vente ou téléchargées sur son App Store. Mais l’entreprise outrepasse ses droits si elle impose des restrictions plus importantes à l’usage d’un logiciel. Bon d’accord, peut-être que légalement, l’entreprise est juste dans son droit, il n’empêche que ce n’est pas…juste.

J’aimerais croire que la formulation choisie par Google est la conséquence directe de la nature open source d’Android et de l’investissement de l’entreprise dans le monde de l’open source. Mais je suis perplexe quand je vois qu’Apple, tout populaire qu’il soit parmi les utilisateurs et défenseurs de l’open source, ne se donne pas la peine d’une simple rectification qui permettrait aux applications libres et open source d’être diffusées partout dans les mêmes conditions.

C’est juste une petite décision à prendre. Mais c’est une décision juste.

Nous le savons, l’adjectif anglais free est un mot qui signifie aussi bien libre que gratuit.

Nous le savons, l’adjectif anglais free est un mot qui signifie aussi bien libre que gratuit.

Tout dépend du contexte. Lorsque Stevie Wonder chante I’m free, il n’y a pas d’équivoque possible. Mais il faut encore parfois préciser à un Anglo-Saxon qu’un free software est un logiciel libre et non un logiciel gratuit. C’est d’ailleurs l’une des raisons de l’existence de l’expression alternative (mais controversée) open source.

Il en va de même pour la célèbre citation « Information wants to be free », que notre ami Cory Doctorow nous propose ici d’abandonner parce qu’elle arrange trop ceux qui feignent de croire que nous voulons la gratuité alors qu’il ne s’agit que de liberté. Une gratuité « qui détruit toute valeur » et qu’il faut combattre, quitte à restreindre les… libertés ! CQFD

N’est-ce pas la même stratégie et le même dialogue de sourds que nous avons retrouvés lors de notre bataille Hadopi ? Ce n’est pas l’information gratuite qui nous importe, c’est l’information libre. Mais ça c’est tellement étrange et subversif que cela demeure impossible à entendre de l’autre côté de la barrière[1]. À moins qu’ils n’aient que trop compris et qu’ils ne fassent que semblant de faire la source oreille…

Remarque des traducteurs : Le mot « free » apparaît dix-sept fois dans la version originale de l’article, que nous avons donc traduit tantôt par « gratuit » tantôt par « libre », en fonction de ce que nous pensions être le bon contexte.

Saying information wants to be free does more harm than good

Cory Doctorow – 18 mai 2010 – Guardian.co.uk

(Traduction Framalang : Barbidule et Daria)

Arrêtons la surveillance et le contrôle parce que ce que veulent les gens c’est avant tout être réellement libres.

Pendant dix ans, j’ai fait partie d’un groupe que l’industrie du disque et du cinéma désigne comme « ceux qui veulent que l’information soit gratuite ». Et durant tout ce temps, jamais je n’ai entendu quelqu’un utiliser ce cliché éculé – à part des cadres de l’industrie du divertissement.

« L’information veut être gratuite » renvoie au fameux aphorisme de Stewart Brand, énoncé pour la première fois lors de la Conférence de Hackers de Marin County, Californie (forcément), en 1984 : « D’un côté, l’information veut être chère, parce qu’elle a énormément de valeur. La bonne information au bon moment peut changer votre vie. D’un autre côté, l’information veut être gratuite, car le coût pour la diffuser ne fait que diminuer. Ces deux approches ne cessent de s’affronter. »

Ce savoureux petit koan résume élégamment la contradiction majeure de l’ère de l’information. Il signifie fondamentalement que l’accroissement du rôle de l’information en tant que source et catalyseur de valeur s’accompagne, paradoxalement, d’un accroissement des coûts liés à la rétention d’information. Autrement dit, plus vous avez de TIC à votre disposition, plus elles génèrent de valeur, et plus l’information devient le centre de votre monde. Mais plus vous disposez de TIC (et d’expertise dans les TIC), et plus l’information peut se diffuser facilement et échapper à toute barrière propriétaire. Dans le genre vision prémonitoire anticipant 40 années d’affrontements en matière de régulation, de politique et de commerce, il est difficile de faire mieux.

Mais il est temps qu’elle meure.

Il est temps que « l’information veut être gratuite » meure car c’est devenu l’épouvantail qu’agitent systématiquement les grincheux autoritaires d’Hollywood à chaque fois qu’ils veulent justifier l’accroissement continu de la surveillance, du contrôle et de la censure dans nos réseaux et nos outils. Je les imagine bien disant « ces gens-là veulent des réseaux sans entraves uniquement parce qu’ils sont persuadés que « l’information veut être gratuite ». Ils prétendent se soucier de liberté, mais tout ce qui les intéresse, c’est la gratuité ».

C’est tout simplement faux. « L’information veut être gratuite » est aux mouvements pour les droits numériques ce que « Mort aux blancs » est aux mouvements pour l’égalité raciale : une caricature, qui transforme une position de principe nuancée en personnage de dessins animés. Affirmer que « l’information veut être gratuite » est le fondement idéologique du mouvement revient à soutenir que brûler des soutiens-gorges est la principale préoccupation des féministes (dans l’histoire du combat pour l’égalité des sexes, le nombre de sous-tifs brûlés par des féministes est si proche de zéro qu’on ne voit pas la différence).

Mais alors, si les défenseurs des libertés numériques ne veulent pas de « l’information gratuite », que veulent-ils ?

Ils veulent un accès ouvert aux données et aux contenus financés par des fonds publics, parce que cela contribue à améliorer la recherche, le savoir et la culture – et parce qu’ils ont déjà payé au travers des impôts et des droits de licence.

Ils veulent pouvoir citer des travaux antérieurs et y faire référence, parce que c’est un élément fondamental de tout discours critique.

Ils veulent avoir le droit de s’inspirer d’œuvres antérieures afin d’en créer de nouvelles, parce que c’est le fondement de la créativité, et que toutes les œuvres dont ils souhaitent s’inspirer ont elles-mêmes été le fruit de la compilation des œuvres qui les ont précédées.

Il veulent pouvoir utiliser le réseau et leurs ordinateurs sans être soumis à des logiciels de surveillance et d’espionnage installés au nom de la lutte contre le piratage, parce que la censure et la surveillance ont un effet corrosif sur la liberté de penser, la curiosité intellectuelle et le progrès vers une société ouverte et équitable.

Ils veulent des réseaux qui ne soient pas bridés par des entreprises cupides, dont l’objectif est de vendre l’accès à leurs clients aux majors du divertissement, parce que quand je paie pour une connexion au réseau, je veux recevoir les bits de mon choix, aussi vite que possible, même si ceux qui fournissent ces bits refusent de graisser la patte de mon fournisseur d’accès.

Ils veulent avoir le droit de concevoir et d’utiliser les outils qui permettent de partager l’information et de créer des communautés, parce que c’est le fondement de la collaboration et de l’action collective – même si un petit nombre d’utilisateurs se servent de ces outils pour obtenir de la musique pop sans payer.

« l’information veut être gratuite » est d’une concision élégante, et elle joue subtilement sur le double sens du mot anglais free , mais aujourd’hui elle fait plus de mal que de bien.

Il vaut mieux dire « Internet veut être libre » .

Ou plus simplement : « les gens veulent être libres » .

[1] Crédit photo : Drewski Mac (Creative Commons By-Sa)

Un billet très court qui s’interroge furtivement sur l’efficacité réelle ou supposée de l’activisme sur Internet.

Un billet très court qui s’interroge furtivement sur l’efficacité réelle ou supposée de l’activisme sur Internet.

Lorsque d’un simple clic, vous décidez d’adhérer au groupe de l’apéro Facebook de votre ville, non seulement cela ne vous engage pas à grand-chose mais en plus l’action proposée est plutôt vide de sens. D’autant que rien ne nous dit que vous vous rendrez bien le jour J sur le lieu du rendez-vous.

Est-ce de l‘activisme ?

Non.

En revanche lorsque vous mettez les pieds dans un projet de logiciels libres, vous voici embarqué dans une aventure riche et complexe tendant vers un objectif commun : l’amélioration collective du code[1]. Il y a un cadre, une finalité, des outils techniques et des modes opératoires bien précis pour y arriver.

Et si les mouvements de résistance aux brevets logiciels, à l‘ACTA , à DADVSI, à Hadopi… ont pu rencontrer quelques succès, c’est aussi voire surtout parce qu’ils se sont fortement inspirés des modèles d’organisation et de développement du logiciel libre.

Est-ce que cette fois-ci c’est de l’activisme ?

Oui, mais c’est surtout de l’hacktivisme.

Tout ça pour dire qu’à l’ère du réseau, mettre un peu d’hacktivisme dans son activisme participe à augmenter vos chances de réussite 😉

What’s the Point of Hacktivism?

Glyn Moody – 5 juin 2010 – Open…

(Traductions Framalang : Olivier Rosseler)

Grâce à l’Internet, rien de plus aisé que de participer à de grands débats ; crise environnementale, oppression, injustice. C’est même trop simple : d’un clic votre e-mail s’en va, on ne sait où, d’un clic voilà votre avatar affublé de ce magnifique bandeau de protestation. Si vous pensez que ça a un quelconque effet, lisez le blog Net Effect tenu par Evgeny Morozov, vous changerez rapidement d’avis (d’ailleurs, lisez-le tout court, il est très bien rédigé).

Alors, à quoi bon ? En fait, ce genre d’hacktivisme peut avoir des effets, Ethan Zuckerman en parle très bien dans son article Overcoming apathy through participation? – (not)my talk at Personal Democracy Forum (NdT : Vaincre l’apathie par la participation ? ma présentation (pas de moi) au Personal Democracy Forum). Il y développe une idée qui me parle tout particulièrement :

Si l’on émet l’hypothèse que l’activisme, comme la majorité de ce qui se fait en ligne, est caractérisé par une distribution de Pareto, on peut alors supposer que pour 1000 sympathisants plutôt passifs on a 10 activistes vraiment engagés et 1 meneur qui émerge. Et si l’assertion « la participation engendre la passion » est vraie, cette longue traine (NdT : de la distribution de Pareto) pourrait être un terrain glissant ascendant d’où émergent plus de meneurs que dans les mouvements classiques.

Les lecteurs les plus attentifs auront fait le lien avec le succès des modèles open source qui permettent aux meneurs naturels de se démarquer de tous les participants. Cette méthode a déjà fait ses preuves, tous ceux à qui on n’aurait pas donné leur chance autrement et qui ont pu ainsi prouver leur valeur en sont témoins. Pour moi, cela justifie amplement la nécessité d’encourager l’hacktivisme, dans l’espoir de faire émerger quelque chose de similaire dans d’autres sphères.

[1] Crédit photo : José Goulã (Creative Commons By-Sa)

Savez-vous pourquoi j’aime les animaux du zoo de Berlin ? Parce qu’ils témoignent du fait qu’on peut faire mieux que Google !

Savez-vous pourquoi j’aime les animaux du zoo de Berlin ? Parce qu’ils témoignent du fait qu’on peut faire mieux que Google !

Comparons la carte du zoo selon Google et selon OpenStreetMap. Cela saute aux yeux non ? Le zoo de Berlin made by Google reste désespérément vide (et ses voitures espionnes ne peuvent y pénétrer) tandis qu’il fait bon flâner dans les allées du zoo d’OpenStreetMap[1].

Bon, évidemment, il faut savoir que Murmeltiere signifie Marmotte en allemand, mais pour Pinguine, nul besoin d’explication de texte 😉

« S’il te plaît, dessine-moi un monde libre ! » Tel est, au sens propre, le projet un peu fou d’OpenStreetMap auquel nous avons déjà consacré plusieurs billets. Jetez un œil sur cette extraordinaire animation illustrant une année d’édition planétaire dans OpenStreetMap et vous partagerez peut-être ma fascination pour le travail réalisé par toutes ces petites fourmis, c’est-à-dire toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent !

Remarque : Vous trouverez sous la traduction, en guise de bonus, un extrait vidéo de notre chroniqueuse télé préférée Emmanuelle Talon évoquant l’aide qu’a pu fournir OpenStreetMap aux secours portés à Haïti juste après le triste séisme.

OpenStreetMap: Crowd-sourcing the world, a street at a time

Nate Anderson – 1 juin 2010 – ArsTechnica.com

(Traduction : Joan et Goofy)

Wikipédia et son modèle « crowdsourcing » (NdT : la production de contenu assurée par des milliers d’internautes amateurs plutôt que par quelques professionnels) ont rendu possible un bien commun formidable, mais tout le monde sait qu’il faut se tenir sur ses gardes : s’il s’agit de quelque chose d’important, ne faites pas confiance à l’encyclopédie en ligne sans vérifier l’information par ailleurs. Un tel modèle « crowdsourcing » aurait-il du succès pour la construction d’une carte détaillée des rues du monde ?

Il y a quelques années, cette même question a conduit à la création d’OpenStreetMap.org, une carte de la planète que tout le monde peut modifier, conçue comme un wiki. Plusieurs amis britanniques en ont eu en effet assez de la politique protectionniste en matière d’échanges de données (Ordnance Survey, l’équivalent britannique de l’IGN, a mis au point des cartes extrêmement détaillées de la Grande-Bretagne à l’aide de fonds publics, mais l’utilisation de ces données à des fins personnelles requiert l’acquisition d’une licence). Ils décidèrent donc de remédier au problème.

La question évidente était « pourquoi réinventer la roue ? ». Des cartographies excellentes de Google, Microsoft et d’autres avaient déjà une avance significative et était la plupart du temps utilisables gratuitement. Mais les services de localisation étaient en plein boom et étaient tous basés sur des données cartographiques. Le fait qu’il n’existe aucune carte du monde de qualité, gratuite et libre restait un problème.

On peut lire dans la foire aux questions d’OpenStreetMap que « La plupart des bidouilleurs connaissent la différence entre gratuit et libre. Google Maps est gratuit mais pas libre. Si les besoins en cartographie de votre projet peuvent être satisfaits en utilisant l’API Google Maps, alors tant mieux. Mais cela n’est pas le cas de tous les projets. Nous avons besoin de données cartographiques libres pour permettre aux développeurs, aux acteurs sociaux et autres de mener à terme leurs projets sans être limités par l’API Google Maps ou par ses conditions d’utilisation. ».

Une carte du monde détaillée à la rue près peut sembler un projet démesurément ambitieux, mais OpenStreetMap a vu sa côte de popularité exploser. Alors qu’à son lancement le projet ne mobilisait qu’une poignée d’amis, c’est plus de 250 000 personnes qui contribuent dorénavant à la cartographie. En peu de temps, la carte a atteint un niveau de précision incroyable, en particulier en Europe où le projet a été lancé.

Regardons l’Allemagne par exemple, où la cartographie libre est devenue un véritable phénomène de société. Le zoo de Berlin (Zoologischer Garten Berlin) est bien entendu renseigné dans Google Maps, mais il n’a que peu de détails (alors même que, contrairement à OpenStreetMap, il dispose de cartes satellitaires). Des habitants motivés de la région ont utilisé les outils d’OpenStreetMap pour faire mieux que Google et cartographier tous les animaux du zoo. Si vous voulez repérer votre itinéraire jusqu’à la tanière du « Großer Panda », c’est possible. Même les toilettes sont utilement indiquées.

À mesure que le succès de la carte allait grandissant, il devenait clair qu’il manquait quelque chose pour que les développeurs puissent vraiment s’exprimer. Les données cartographiques en tant que telles avaient beaucoup de valeur, mais cette valeur ne pouvait-elle pas être décuplée en créant une plateforme complète de cartographie ? Une plateforme qui pourrait supporter la charge d’applications commerciales, proposer des services de routage côté serveur, faire du geocoding ou du geocoding inversé (NdT : retrouver latitude et longitude à partir de nom de rues), et concevoir des outils pour manipuler les données et créer les applications qui les utilisent…

C’est ainsi que CloudMade a vu le jour. Après un an de développement (l’essentiel du travail ayant été fait par des programmeurs ukrainiens), la plateforme de cartographie fournie par CloudMade est maintenant utilisée par 10 500 développeurs. Chaque semaine, la plateforme récupère les dernières données d’OpenStreetMap, ce qui fait émerger quelque chose d’inédit : la possibilité pour les utilisateurs frustrés de corriger les erreurs agaçantes sur les cartes locales, et de voir leurs modifications diffusées dans les applications en l’espace d’une semaine.

Les correctifs sont effectués « par des gens qui connaissent leur environnement » indique Christian Petersen, vice-président de CloudMade. Alors que l’on pourrait penser que le gros du travail est réalisé dans des zones comme les États-Unis ou l’Europe, Petersen précise que « 67% de la cartographie est réalisée en-dehors de ces deux régions. ».

CloudMade espère subsister financèrement en fournissant un accès gratuit aux services qui utilisent sa plateforme : en échange ils lui verseront une partie de leurs recettes publicitaires. (les développeurs peuvent également payer par avance s’ils le souhaitent).

Lorsque ce fut possible, une cartographie de base a été importée de banques de données libres comme TIGER, du bureau de recensement américain. Mais dans de nombreux lieux, la plus grande partie de la carte a été fabriquée à la main, en partant d’une feuille blanche. Les résultats sont impressionnants. Un coup d’œil à la carte révèle de nombreux détails sur des endroits comme Mumbai et La Paz, bien que les lieux très reculés comme les îles de Georgie du Sud près de l’Antarctique n’aient pas encore de données.

Des obstacles inattendus sont apparus en cours de route. En Chine par exemple, l’état place de sévères restrictions sur la cartographie privée. « Faire des affaire en Chine reste un défi » rapporte Petersen.

Et il y a parfois des modifications problématiques sur des cartes sensibles comme celle de l’île de Chypre qui connait une partition de son territoire.

Mais Petersen est convaincu que l’approche « par le peuple » de la cartographie fonctionne bien. Mieux que les alternatives commerciales en fait. « La passion est la plus forte », les entreprises commerciales de cartographie pratiquent la collecte d’informations sur un endroit donné une fois par an environ, et mettent à jour leurs cartes encore moins souvent. Lorsque les utilisateurs locaux s’impliquent, les modifications sont faites rapidement.

La précision des données a été mise à l’épreuve la semaine dernière lorsque l’entreprise Skobbler a dévoilé un outil de guidage GPS « turn-by-turn » pour iPhone, basé sur la plateforme CloudMade. Vu le prix des logiciels de navigation GPS concurrents, cela semble révolutionnaire.

Les gens sont-ils prêts à corriger leurs propres cartes ?

Malheureusement, le logiciel ne fonctionne pas très bien. Les « plantages » du logiciels ont été courants durant nos tests, les temps de réponse sont importants, et l’interface n’est pas intuitive. Les utilisateurs lui ont donné une note de 2 sur 5. Même le communiqué de presse officiel contenait un passage qui en disait long : « Bien que nous soyons conscients de ne pas être encore tout à fait prêts pour concurrencer les solutions commerciales, nous y arriverons bientôt. » a déclaré Marcus Thielking, co-fondateur de Skobbler.

Malheureusement, le logiciel ne fonctionne pas très bien. Les « plantages » du logiciels ont été courants durant nos tests, les temps de réponse sont importants, et l’interface n’est pas intuitive. Les utilisateurs lui ont donné une note de 2 sur 5. Même le communiqué de presse officiel contenait un passage qui en disait long : « Bien que nous soyons conscients de ne pas être encore tout à fait prêts pour concurrencer les solutions commerciales, nous y arriverons bientôt. » a déclaré Marcus Thielking, co-fondateur de Skobbler.

De tels soucis peuvent être corrigés. Mais il y a un problème plus sérieux : les clients vont-ils faire confiance à un logiciel qui les encourage à cliquer sur une coccinelle pour rapporter les problèmes de cartographie ? (le clic positionne une alerte dans OpenStreetMap qui permettra aux utilisateurs locaux d’identifier et corriger les erreurs.)

Les utilisateurs pourraient rechigner à contribuer à la conception d’une carte censée leur servir de référence. Mais on disait la même chose de Wikipédia. Il est acquis que la carte est en constante amélioration, CloudMade indique que 7 017 modifications sont enregistrées par heure.

Le processus est très addictif. Un rapide coup d’œil dans mon quartier m’a révélé une petite erreur – sur la carte, une route se poursuivait par erreur dans un chemin privé à environ un pâté de maisons de chez moi. J’ai créé un compte sur OpenStreetMap, zoomé sur la zone problématique, et cliqué sur « Modifier ». Une fenêtre d’édition en flash est apparue, superposant la carte OpenStreetMap à une image par satellite issue de Yahoo. Le problème a été résolu en quelques glisser-déposer et clics, et le tour était joué – j’avais apporté ma pierre à l’édifice. (OpenStreetMap offre de nombreux outils de modification, et CloudMap en propose d’autres souvent plus élaborées. Tous impactent les mêmes données sous-jacentes.).

Vingt minutes plus tard, après avoir précisé les contours de l’étang d’un parc du voisinage, ajouté la caserne de pompiers et corrigé une rue qui traversait quelques maisons, j’ai malheureusement dû passer à autre chose. Le niveau de détail de la carte est déjà très impressionnant et la modifier était une expérience agréable. Disposer d’une telle ressource libre et gratuite sur Internet est une très bonne chose. Et si CloudMade pouvait s’associer à d’excellents développeurs et produire du code de haute qualité, cela pourrait également devenir quelque chose extrêmement utile.

Chronique d’Emmanuelle Talon – La Matinale de Canal+ – 18 janvier 2010

« Qu’est-ce que c’est OpenStreetMap ? C’est en quelque sorte le Wikipédia de la cartographie. »

—> La vidéo au format webm

L’iPed, clone chinois de l’iPad, aurait-il sa place dans la fameuse exposition de l’INPI « Contrefaçon, la vraie expo qui parle du faux » ?

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Voici une courte traduction qui aborde furtivement deux sujets selon nous intéressants. Le premier n’est pas nouveau puisqu’il évoque la traditionnelle différence d’approche entre le logiciel libre cher à Richard Stallman et l’open source, à ceci près que l’avènement du cloud computing lui donne un nouvel éclairage.

Voici une courte traduction qui aborde furtivement deux sujets selon nous intéressants. Le premier n’est pas nouveau puisqu’il évoque la traditionnelle différence d’approche entre le logiciel libre cher à Richard Stallman et l’open source, à ceci près que l’avènement du cloud computing lui donne un nouvel éclairage.

Le second est peut-être plus original puisqu’il met en parallèle les logiciels et les données pour constater un mouvement opposé.

Nous sommes nombreux à souhaiter que les logiciels deviennent de plus en plus libres. Mais des Google et des Facebooks ont également envie que nos données suivent le même chemin pour pouvoir les manipuler tout à leur guise. C’est même fondamental pour eux puisque c’est tout leur business model qui est construit sur cela.

Or nous nous inquiétons chaque jour davantage du devenir de nos données, et si nous les souhaitons « libres » c’est avant tout libres de ne pas être contrôlées et exploitées sans notre consentement. Liberté et ouverture n’ont donc clairement pas le même sens chez les uns et chez les autres[1].

Il faut dire que dans les nuages : logiciels, formats, fichiers et données s’entrechoquent. Quand par exemple vous faites du traitement de texte directement en ligne (Google Docs, Zoho, etc.), c’est un peu tout à la fois qui est sollicité, sans qu’on n’arrive plus trop bien à les distinguer.

« Ouvrons » nos logiciels mais « fermons » nos données ? C’est en résumé, la question brutale que pose ce billet.

Open source my software but not my data

Dana Blankenhorn – 27 avril 2010 – ZDNet (Blog Linux and Open Source)

(Traduction Framalang : Kovalsky, Barbidule et Goofy)

Comme Google avant lui, Facebook fait l’objet d’une attention accrue pour son interprétation du terme « ouvert » dans le monde en ligne.

Que les logiciels soient libres est une bonne chose. Mais que les données soient ouvertes ? Peut être pas tant que ça.

L’affirmation classique concernant le logiciel est qu’à moins que vous utilisiez l’AGPL, à moins que tout ne soit ouvert y compris vos sources secrètes, vous n’êtes pas vraiment ouvert, vous prétendez seulement l’être. Ouvert serait juste un autre mot pour dire que vous n’avez rien à cacher.

Je n’y ai jamais cru. L’open source n’est pas la même chose que le logiciel libre, c’est une des premières leçons qu’on m’a apprises quand j’ai commencé ce combat. (Richard Stallman s’en est chargé personnellement.)

L’open source est un continuum de choix, allant de l’idéal des logiciels libres de Stallman jusqu’au code de Microsoft sous restrictions serrées. L’open source est né en réaction logiciel libre de Stallman, et parfois en opposition à celui-ci.

Précédemment, j’ai mis au point une courbe de l’open source, pour illustrer l’étendue des choix disponibles. Plus vous avez besoin d’une participation de la communauté, plus vous êtes en bas de la courbe. Plus votre contrôle de la propriété du code augmente, plus vous êtes en haut.

Plus tard j’ai modifié cela en élaborant une courbe du développement open source, prenant en compte différents modèles de développement.

Ce qui est notable à propos de l’essentiel du code conçu pour être utilisé en ligne, c’est qu’il n’est généralement pas en bas de la courbe. Même Google n’est pas en bas de la courbe, bien qu’il soit un membre de la communauté open source tout à fait respectable. Google ne soutient pas l’AGPL.

Mais qu’en est il des données ? Qui décide du statut des données en ligne ? Est ce que la décision vous appartient, ou revient-elle aux entreprises qui hébergent les données ?

Facebook a assimilé les données à du logiciel, et il se permet alors de les diffuser dans la nature, en affirmant qu’il ne fait que suivre les principes de l’open source.

Quand vous comparez libre et propriétaire dans le monde logiciel, le libre semble formidable. Mais comparez-les sous l’angle des données, sur le mode « vos données seront ouvertes sauf si vous dites non », et les Sénateurs vont y voir une violation de la vie privée. En particulier si, comme Facebook, vous vous étiez vous-même défini jusqu’à récemment comme un réseau privé sans risque pour les enfants, et non comme un classique espace ouvert du Web.

Il est facile pour les logiciels de se déplacer vers le haut ou le bas de la courbe de l’open source. Pour les données cela se révèle problématique.