Une traduction initialement publiée sur Romaine Lubrique, le projet soutenu par Framasoft dédié au domaine public.

Nous nous sommes permis d’en modifier le titre original pour plus de clarté.

Pourquoi les jeux devraient entrer dans le domaine public

Why Games Should Enter The Public Domain

John Walker – 3 février 2014 – Rock Paper Shotgun

(Traduction : Lamessen, Penguin, Laurent, RemyG, Isammoc, Asta, Diin, Gnujeremie, Scailyna, Goofy, Mecrof, KoS, sinma + anonymes)

Il y a quelques jours, j’ai provoqué sans le vouloir une polémique en m’exprimant sur les ventes de l’opération GOG Time Machine (NdT, GOG est un site spécialisé dans les vieux jeux vidéos, Good Old Games). J’ai évoqué à ce sujet le plaisir de sauver ainsi d’anciens jeux de l’oubli et mon souhait de les voir rejoindre le domaine public. Cela a entraîné une discussion enflammée dans les commentaires, et a poussé un développeur renommé à carrément en appeler à mon licenciement sur Twitter.

J’ai voulu ici développer plus avant mon propos plutôt que de le laisser en état de courtes et désinvoltes réflexions. Mais je tiens à préciser qu’il s’agit de mon avis personnel et non celui de RPS (NdT, Rock Paper Shotgun, le site original de publication de l’article). Ce n’est pas un manifeste ou une pétition, juste un approfondissement de mon avis sur le sujet. Gardons cela à l’esprit lorsque nous déciderons si je dois ou non me mettre à la porte.

J’ai dit, en ouverture de l’article en question, que cela me frustrait que les jeux vieux de plus de deux décennies ne soient pas dans le domaine public. Vingt ans est un nombre tout à fait arbitraire, bien qu’il semble avoir du sens dans le contexte de la durée de vie d’un jeu vidéo, mais cela peut tout autant être vingt-cinq ou trente ans. Ce n’est pas le sujet de ce texte. Mon idée était, et est toujours, que je souhaite que les créations artistiques entrent plus rapidement dans le domaine public, après une période de temps pendant laquelle le créateur peut engranger du profit.

Réaction de l’illustre George Broussard (des studios 3D Realms), un homme directement impliqué dans l’histoire de Duke Nukem Forever : cet article « débute avec la phrase la plus stupide que j’ai jamais lue ».

« Celui qui s’est permis de publier cela devrait être viré », a poursuivi George.

Cela peut sembler une réaction excessive. Mais d’autres ont surenchéri. Ainsi Cliff Bleszinski (NdT, autre célèbre concepteur de jeux vidéos) a retweeté en précisant : « Je ne me ferai jamais à cette culture qui ne comprend pas que les développeurs ont besoin de manger, qu’ils ont des crédits, et que développer un jeu coûte de l’argent. »

Zut alors !

Avant de rentrer dans les détails des différents points de vue, mettons une chose au clair : exprimer le souhait qu’un jeu entre dans le domaine public, disons vingt ans après publication, ne suggère en aucun cas que les développeurs ne soient pas payés pour leur travail. Et je n’apprécie pas avoir à préciser cela. C’est un peu comme si vous vous retrouviez à devoir dire que vous êtes contre l’idée d’affamer des enfants, juste parce vous avez émis l’idée qu’ils ne devraient pas manger exclusivement chez McDonald’s. Voici ce que je dis en fait : « les développeurs devraient être payés pour leur travail, et ensuite continuer à être payés pour ce même travail, encore et encore, sur les vingt années qui suivent, même s’ils ont arrêté tout travail lié à ce projet d’il y a plusieurs années. ». Comment y a-t-il pu y avoir ici raccourci et confusion ? Ce n’est pas très clair.

Je vous taquine parce qu’en vérité c’est bien clair. Les deux sont volontairement confondus par un groupe qui considère la possibilité même que des artéfacts culturels retournent à la culture dont ils sont nés comme une idée repoussante. Une idée si repoussante qu’ils doivent éliminer tout ce qui s’approche de près ou de loin à remettre en question ce qu’ils perçoivent comme des droits perpétuels sur leurs vieux projets. (Et soyons francs ici ? des créateurs comme le tumescent Phil Collins ou notre très cher Broussard argumentent ici en faveur du copyright perpétuel, ce qui est bien au-delà de ce que prévoit la loi elle-même.)

« N’importe quoi. Les créateurs ont le droit d’être payés de manière illimitée pour leur travail tant que leur marché existe. Point. »

Je pense que la meilleure approche est de répondre calmement aux questions les plus fréquemment posées.

Les gens ont besoin d’une motivation financière pour créer. Si vous l’enlevez, ça menacera la créativité.

Cet argument est si astronomiquement faux que mon chapeau m’en tombe de la tête. Une telle vision si misérable des être humains, extraordinaires créatures créatives, me donne envie de pleurer. Que la créativité soit possible uniquement s’il y a une récompense financière à la clé est une idée fausse qui a été démontrées à de nombreuses reprises. Que quelqu’un puisse gagner sa vie grâce à des œuvres créatives, oui. Mais la créativité n’implique pas nécessairement qu’on en fasse son gagne-pain. Il est crucial de s’en souvenir. Et si l’on se restreint à ceux qui cherchent à gagner leur vie avec, le fait de conserver l’exploitation exclusive de son œuvre pendant un temps non pas infini mais borné ne va empêcher personne de devenir multi-millionnaire grâce au fruit son travail. Une transition éventuelle dans le domaine public n’entrave pas la motivation financière.

Non seulement un argumentaire en faveur d’une durée moins longue du copyright que les monstruosités actuelles telles que « pour la vie + 70 ans » n’empêche pas quelqu’un de gagner sa vie, mais cela ne signifie même pas qu’ils ne puisse continuer à le faire grâce à leurs œuvres après que le copyright ait expiré. C’est la magie du domaine public ! Ils partagent juste l’opportunité de faire des profits avec les autres. J’aurai l’occasion d’y revenir.

Alors certes, cela pourrait éventuellement empêcher Cliff Richard de changer tous les lustres dans ses manoirs grâce aux droits sur une chanson enregistrée il y a soixante ans. Mais, je me répète, l’entrée potentielle dans le domaine public ne va appauvrir personne. (Je pense d’ailleurs qu’au moment où il enregistrait ladite chanson, il aurait été d’accord pour qu’elle soit dans le domaine public aujourd’hui.)

Mais pourquoi, les individus ne seraient-ils pas propriétaires de leurs propres idées ? Ce sont eux qui les ont créées après tout.

C’est ici que les choses deviennent quelque peu philosophico-métaphysiques. Cela revient à accepter qu’il existe (littéralement) une différence entre un jeu et une table, une chanson et une voiture. L’un existe physiquement. L’autre non. L’un est une chose, l’autre est une idée. Et tout se rapporte aux idées ici.

Tout le monde a eu l’expérience de ces diverses industries du copyright qui nous hurlent au visage « MAIS VOUS NE VOLERIEZ PAS UNE VOITURE ! »[1], lorsque, assis dans une salle de cinéma, on nous explique que c’est de notre faute si personne ne va plus au cinéma pour regarder un film (ou le regarder avec un DVD acheté légalement). Cette comparaison est fausse. Et c’est une fausse comparaison qui sert les intérêts des compagnies en rendant volontairement les choses confuses. Non, je ne volerais pas plus une voiture que je n’accepterais qu’une entreprise m’explique qu’elle détient les droits exclusifs sur l’idée des voitures elle-même. Toutefois, je suis heureux de « voler » certaines choses, telles que la connaissance, l’inspiration ou les bonnes idées. Et jusqu’à récemment, la littérature et la musique faisaient partie de cette connaissance, cette inspiration et ces bonnes idées.

La guerre des idées menée par les industries du copyright pendant les cent dernières années a été tellement efficace qu’aujourd’hui, la seule suggestion que les idées ne sont pas comparables aux objets physiques rencontre immédiatement une violente colère de leur part. Dans un monde où les lois sont faites par Disney, il n’est guère surprenant qu’un tel avis soit repoussé avec violence. Ce qui a été perçu à une époque comme un sérieux abus est aujourd’hui défendu par ceux-là mêmes qui en ont été les victimes.

Un changement brusque a eu lieu au tournant du siècle dernier, lorsque les idées qui étaient partagées de bouche à oreille, ou effectivement sur des textes recopiés, ont été confinées dans des morceaux de plastique. Quelques générations plus tard, ces emprisonnements ont été acceptés comme l’unique possibilité. Puis, l’ubiquité relativement récente d’Internet a soudainement révélé la nature transitoire et éthérée que les idées ont toujours eue. Mais, dans l’intervalle, de vastes industries ont été bâties autour de cet emprisonnement temporaire des idées, et elles n’ont aucune envie de voir leur règne arriver naturellement à sa fin.

Le copyright est revenu à ses origines. Créé au XVIIe siècle dans une ambiance de censure, volonté de la monarchie d’empêcher la presse émergente de répandre trop facilement des informations libres, il a pourtant évolué, deux siècles durant, en quelque chose de globalement utile. Il servait alors à défendre le droit d’un auteur à jouir de ses créations pendant une période de temps limitée, avant qu’elles entrent à nouveau dans le domaine public. Basé sur l’idée qu’une création n’est pas uniquement l’œuvre d’une seule personne, mais plutôt le résultat d’un partage et maillage massif d’idées culturelles pendant plusieurs millénaires, il paraissait alors logique que les créations retournent dans le domaine public après une certaine durée. Ceux qui ont trouvé un marché pour leurs créations, quand ils ont utilisé cette culture partagée dans leurs propres projets, se voyaient donc recevoir une récompense, soit par patronage soit par rétribution sur leurs ventes ou leurs représentations. Et ils pouvaient (et peuvent encore) continuer à faire cela ad vitam æternam. À ceci près qu’à la fin de cette période convenue (de différente longueur selon les pays), ils n’ont plus l’exclusivité des droits sur cette idée.

Mais aujourd’hui le copyright sert à protéger les individus, non les idées. En fait, son but est de limiter le flux libre des idées, d’empêcher l’échange culturel, au profit d’une minorité. Le copyright en lui-même est une menace pour la créativité future car il essaie de réduire la plus humaine des actions : partager nos idées. Il est revenu à ses origines et correspond à une forme de censure. Pas une censure reconnue par beaucoup en tant que telle, tellement le lavage de cerveaux des industries du copyright est réussi et contagieux, mais une censure des idées tout de même.

Pourquoi donc ne pas acheter et devenir propriétaire d’une idée comme on est propriétaire d’une table ? Parce qu’on ne possède pas une idée. Elles sont nées de la masse culturelle de l’humanité et vous ne pouvez pas poser une tasse de café sur une idée.

Mais pourquoi est-ce qu’une personne ne pourrait pas tirer profit de son idée tant qu’elle est en vie ?

En mettant de côté le fait qu’adhérer au domaine public n’empêche nullement de gagner de l’argent de son idée, ma réponse à cette question est : pourquoi le devrait-elle ?

Ce qui me semble intéressant avec cette question est que personne n’y a jamais vraiment répondu. Soit on me demande de me justifier de remettre ceci en cause. soit on me répond de manière lapidaire que c’est ainsi et pas autrement. J’ai remarqué un total manque de volonté de la part des gens de seulement prendre le temps de réfléchir à cette question. Pourquoi donc une personne aurait-elle le droit de gagner de l’argent sur une chose réalisée il y a plus de cinquante ans ? Dans quels autres domaines considère-t-on ce ce même principe comme acquis ? Si un policier demandait à continuer d’être payé pour avoir capturé un certain criminel notoire il y a trente-cinq ans, on lui demanderait de sortir de la salle et d’arrêter de faire l’idiot. « Mais le prisonnier est toujours en prison ! » pleurnicherait-il, en sortant du commissariat, les poches vides de n’avoir rien fait d’autre comme travail au cours de ces trente-cinq dernières années, et se demandant pourquoi il ne vit toujours pas dans un château en Espagne pour ce fait de gloire.

Et que dire de l’électricien qui a installé l’éclairage dans votre maison. Il va alors vous demander une taxe à chaque fois que vous allumez la lumière. C’est normal, c’est comme ça. Vous devez la payer, parce qu’il en a toujours été ainsi, aussi loin que vous vous en souvenez. Vous ne voulez tout de même pas qu’il passe sa vie à installer des lumières dans d’autres maisons ? Et les redevances du chirurgien sur ce cœur qu’il a opéré ? Le système est fait ainsi. Pourquoi est-ce qu’il ne serait pas payé à chaque fois que vous l’utilisez ?

Alors, pourquoi est-ce qu’un chanteur a le droit de tirer profit d’un enregistrement effectué il y a plus de trente-cinq ans ? La réponse sibylline « parce que c’est sa chanson » ne suffit pas. « Mais créer cette chanson a pu prendre des années ! » non plus. En effet notre policier a perdu des années à enquêter sur les crimes avant qu’il n’attrape ce sale criminel ! L’électricien doit étudier pendant des années afin de devenir assez compétent pour installer l’éclairage. Le médecin a perdu sept années dans une faculté… Imaginez si ce conditionnement des industries culturelles que nous acceptons tous était accepté ailleurs, le chaos qui en résulterait serait extraordinaire. Prenons la revendication de Broussard, cité plus haut, qui stipule que « les créateurs ont le droit d’être rémunérées indéfiniment pour leur travail » et changez « créateurs » par n’importe quel autre métier : dentistes, professeurs, bibliothécaires, paléontologues… Ça commence à sembler assez ridicule.

« Parce que c’est normal » ne répond simplement pas à la question. Cette réponse instinctive est née de la capture de la culture par l’industrie, instillée en nous depuis la naissance. Y mettre fin, s’en débarrasser, et approcher à nouveau la question, nécessite un effort considérable. Mais une fois que table rase est faite, la lumière se met soudainement à briller.

Pourquoi, en tant que personnes qui gagnent de l’argent en travaillant régulièrement et qui sommes payés pour le temps qu’ils passent à le faire, défendons-nous si vigoureusement ce modèle étrange qui est l’antithèse de notre existence ?

Je ne peux pas croire que vous puissiez dire que les développeurs ne devraient pas tirer profit de leurs propres jeux.

Ma pauvre tête. Mais oui, appliquons cela aux jeux vidéo. Les jeux sont différents des chansons et des films, n’est-ce pas ? Ils sont modernes. Ils n’étaient même pas un concept lorsque le copyright les a si grotesquement transformés en leur forme actuelle. L’industrie du jeu vidéo est née dans un monde où les créateurs prétendaient déjà à une possession à vie de leur manipulation personnelle d’une culture héritée pourtant d’autres personnes. Plus encore que pour les films, la musique ou la littérature, c’est une industrie qui a grandi en contradiction avec la notion de domaine public. (Ce que toute personne de plus de 30 ans verra comme une sinistre ironie, en se rappelant des jours où les jeux étaient dans le domaine public au début des années 90.)

Et, contrairement à la musique, aux productions théâtrales ou aux histoires, ils n’ont jamais pré-existé dans une forme matérielle gratuite. (On peut évidement évoquer des jeux comme « la Marelle » et « Chat perché » mais par souci de simplicité, nous ne le ferons pas, nous bornant aux jeux vidéos) Je concède alors que cela peut être un gros décalage culturel que d’accepter que des explosions et autres graphiques ultramodernes, qui ne sont après tout que des 0 et des 1 correctement agencés, se rangent dans ces catégories culturelles. Mais bien qu’on le ne ressente pas instinctivement ainsi, cela n’en demeure pas moins vrai.

Mais surtout les jeux, contrairement à d’autres activités créatives, sont souvent développés par d’importantes équipes de personnes. C’est une véritable entreprise non comparable à l’unique auteur d’un livre. Les gens sont payés pour faire leur travail, c’est-à-dire concevoir le jeu. Les droits du jeu, la propriété, revient à l’éditeur qui le finance et pas aux auteurs qui l’ont créé. Quand un jeu de 20 ou 30 ans fait toujours de l’argent, pas une seule personne impliquée dans sa création ne reçoit de dîme.

Dans certains cas oui, cela peut ressembler aux livres, avec un développeur indépendant et ses projets auto-publiés. Et il peut alors espérer toucher quelque chose. Mais alors nous retournons à mon plus significatif argument : après des décennies à être payés pour cela, il est temps que son jeu entre dans la culture commune.

Mais les gens qui travaillent méritent un salaire.

Je suis aussi patient que possible. Et c’est ici que des lois raisonnables de copyright protégeant les activités créatives peuvent intervenir. Car contrairement à ce que veulent bien croire certaines personnes, je n’ai rien contre l’idée, communément admise, de rémunérer le créateur pour ses créations. J’ADORE voir des personnes créatives être payées.

J’adore même l’idée que des personnes soient payées pour leur travail après que leur copyright ait expiré. Je crois ainsi qu’il est juste et équitable que quiconque fasse en sorte de mettre à ma disposition ses ressources du domaine public sous une forme pratique soit rétribué pour le faire. À ceux qui interprètent mon article précédent comme revendiquant que le site GOG ne devrait pas me faire payer son catalogue de vieux jeux, ce n’est absolument pas le cas. Je voudrais juste que mon argent aille entièrement à GOG pour le service qu’il me propose et non aux sociétés qui détiennent les licences de jeux dont ils n’ont rien à voir avec leur création.

Tu es hypocrite, toi-même, le journaliste, car l’écriture est une industrie créative, et tu ne donnes pas tes écrits gratuitement, et tu es payé, et tu es moche.

Il est poli de se demander en quoi cette personne est hypocrite avant de l’injurier ainsi. Bien qu’il y ait peu de demandes pour des articles sur les jeux vidéos écrits il y a vingt ans, et donc c’est quelque chose à laquelle je ne fais pas souvent face, je considère que mon ancien travail est dans le domaine public. J’ai écrit pour Future Publishing pendant environ dix ans, où mon contrat spécifiait qu’ils avaient les droits exclusifs des travaux pour six mois, et qu’après nous partagions les droits. J’ai toujours renoncé à ces droits mais je garde celui d’être reconnu comme étant le créateur dudit travail, et je suis ravi que quiconque qui me crédite utilise ce travail comme bon lui semble. Si cette personne veux me payer pour le faire, vous m’en voyez d’autant plus ravi. Et je suis on ne peut plus sincère lorsque j’affirme cela.

Bon, que voulez-vous voir modifié alors, excepté que les développeurs ne soient pas payés pour leur travail ?

Il y a vraiment très peu de cas de développeurs gagnant leur pain avec des jeux créés il y a 20 ans. Le jeu vidéo, en tant que média culturel, a une date d’expiration beaucoup plus rapide que la musique, les films ou n’importe quelle autre activité créative. Malgré la mode rétro et tous ces projets d’émulateurs dédiés, faire en sorte qu’un vieux jeu fonctionne sur nos périphériques d’aujourd’hui peut devenir un véritable supplice. Les sites comme GOG font un travail admirable en préservant et diffusant ces vieux jeux mais cela ne se traduit pas directement en ventes trébuchantes qui garantiront au développeur original sa Jaguar remplie de caviar pour le reste de ses jours. En fait, il y a extrêmement peu de chance qu’un seul penny de la plupart des ventes atteignent le créateur du jeu. D’autres sites, qui tentent de donner une seconde vie à des jeux oubliés, connus sous le nom d’abandonwares, sont violemment menacés de fermeture et effectivement fermés non par les créateurs qui ont conçu les jeux, mais par les sociétés qui ont acheté la société qui a été fusionnée avec la société qui avait les droits originaux. Et si vous n’aimez pas 20 ans, parce qu’on arrive à la moitié des années 90 et que cela semble dangereusement proche, alors mettez la barre à 30 ans. Déterminez une durée qui assure aux développeurs d’être richement récompensés de leurs efforts, et ensuite, remettez le tout dans la culture populaire. Ce sera alors au tour des personnes qui partagent, copient, remixent, ajoutent à leur catalogue des projets rétros, font un réel travail pour les rendre jouables, de toucher quelque chose sans demander autorisation ou avoir peur d’un procès.

Et non, bien sûr, je ne crois pas que le jeu doive être traité différemment des autres médias. Je crois que les autres médias devraient être rapidement régis par les mêmes normes, avant de voir les sources culturelles se tarir et disparaître.

Mais, hey, voilà un truc : je n’ai aucun pouvoir. Mes dires, mes croyances et mon souhait d’un retour plus de la créativité à ses origines, n’obligent personne à s’y contraindre. Autre stupéfiante révélation, je n’ai pas l’illusion que mes modestes réflexions vont déclencher une révolution mondiale dans les lois du copyright. Mais ce que j’espère, c’est que certaines personnes, même une infime minorité, puissent, d’une manière ou d’une autre, se sentir connectées et concernées, et fassent en sorte de laisser leurs jeux entrer dans le domaine public. Ou qu’elles publient leur jeux avec la promesse de le faire après un certain temps (et qu’elles le fassent réellement). Ou encore qu’elles choisissent de publier leurs jeux sous une licence Creative Commons, dans le but de maintenir tous les droits légaux et de protections dont elles ont besoin, sans étouffer le monde culturel dans lequel elles ont si abondamment puisé.

Je suis un romantique.

Répétons-nous s’il en était besoin : j’adore voir des personnes talentueuses justement récompensées pourr leur excellent travail créatif. Des histoires comme celles de Garry Newman ou Marcus Persson, devenus fantastiquement riches suite à leurs brillantes créations, m’apportent de la joie au cœur. Rien ne me fait autant sourire dans une banale journée de travail que de lire le témoignage d’un développeur indépendant qui constate que les ventes de son jeu lui permettent dorénavant de quitter son boulot pour se tourner vers ce qu’il aime réellement faire à plein temps.

Enfin, j’aimerais vraiment voir émerger une situation de réels financements créatifs de la part de mécènes et de communautés de joueurs offrant de l’argent pour que les auteurs puissent produire des jeux vraiment géniaux sans avoir besoin d’un énorme succès commercial.

Je veux voir l’argent arriver massivement vers ceux dont le talent le mérite. Je veux que les développeurs soient payés.

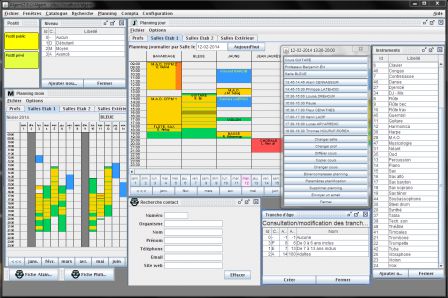

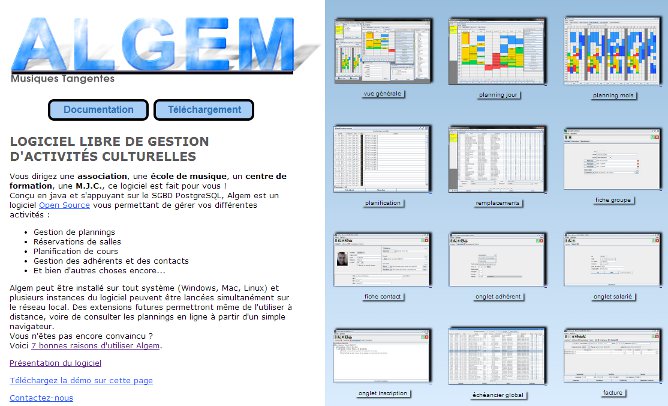

Jean-Marc : agrégé d’éducation musicale et diplômé de l’école d’ingénieurs du CNAM de Paris, j’ai la chance de pouvoir pratiquer au sein de Musiques Tangentes mes deux passions que sont la musique et l’informatique. Je participe au développement d’ALGEM depuis quelques années déjà et intervient dans l’école en tant que professeur de M.A.O. Je suis aussi membre fondateur du groupe de fusion World « Transbohêm ».

Jean-Marc : agrégé d’éducation musicale et diplômé de l’école d’ingénieurs du CNAM de Paris, j’ai la chance de pouvoir pratiquer au sein de Musiques Tangentes mes deux passions que sont la musique et l’informatique. Je participe au développement d’ALGEM depuis quelques années déjà et intervient dans l’école en tant que professeur de M.A.O. Je suis aussi membre fondateur du groupe de fusion World « Transbohêm ».

crédit photo

crédit photo