Entretien avec iMaugis, une SSLL proposant des solutions libres (TNI…) pour les écoles

En France, l’équipement en matériel informatique des écoles primaires est très disparate, leur financement étant à la charge des municipalités. Quelques plans ministériels (Informatique pour tous en 1985 et École Numérique Rurale en 2009) ont bien tenté de lancer une certaine dynamique mais on constate que les solutions libres ont bien souvent été oubliées dans ces plans (cf cet article du Framablog) qui ressemblent parfois à un subventionnement indirect aux éditeurs de logiciels propriétaires et aux industriels.

Il existe cependant quelques sociétés dont l’objectif est bien moins le profit que de favoriser l’essor du logiciel libre tout en pérennisant des emplois, comme Ryxeo par exemple qui développe la solution AbulÉdu depuis maintenant de nombreuses années.

Nous avons découvert, lors d’un reportage télévisé sur France 3, une toute jeune SSLL (et bientôt SCIC) ardennaise, iMaugis dont les trois coprésidents ont accepté de répondre à quelques questions.

—> La vidéo au format webm

Entretien avec iMaugis

Framasoft : Pouvez vous vous présenter en quelques mots ?

Fabian Pilard : Coprésident en charge de la représentativité d’iMaugis

Julien Mousseaux : Coprésident en charge de la gestion et du développement, fan de geekeries et de booonnes bières!

Remy Mondi : Coprésident en charge de l’animation

Comment avez vous connu les logiciels libres ?

Fabian : un peu par hasard, je me suis retrouvé service civique dans un GULL il y a 2 ans, n’étant pas informaticien, je me retrouve surtout dans la philosophie du logiciel libre.

Rémy : Par le biais d’un ami. J’ai commencé avec Firefox et OpenOffice puis j’ai franchi le cap en installant Ubuntu par la suite.

Julien : Dans une boutique de presse, un mag vendu avec une Red Hat 6.2 que je n’ai jamais réussi à installer 😀 Puis en 2003 quand l’ADSL est arrivée dans notre coin perdu

iMaugis, qu’est-ce que c’est ?

iMaugis est une société de services en logiciels libres sous forme (bientôt !) de coopérative d’intérêt collectif (SCIC).

C’est également une aventure humaine qui nous permet de travailler dans un domaine qui nous passionne, celui de l’informatique, tout en défendant des valeurs, celles des logiciels libres et de l’économie sociale et solidaire.

Qu’est ce qui différencie une SSLL (Société de Services en Logiciels Libres) comme iMaugis d’une SSII (Société de services en ingénierie informatique) ?

Nos prestations ne s’orientent que sur des technologies libres. Par conviction philosophique et technologique.

On peut aussi parler de la différence de taille concernant le futur statut juridique de la SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) impliquant un mode de gouvernance alternatif mais démocratique.

Racontez-nous la génèse d’iMaugis ?

iMaugis est né d’une réflexion d’une dizaine de membres de l’association ILArd (Informatique Libre en Ardennes) qui, au delà de de la promotion du libre avaient pour volonté de répondre à un besoin sur le territoire, et créer de l’emploi pérenne en Ardenne.

Nous remercions Guillaume (président du GULL Ilard) qui a eu dés le début l’idée d’une structure coopérative.

Et depuis, quel chemin avez-vous parcouru ?

Les choses avancent… (parole de politicien), iMaugis est sur le marché concurrentiel, nous commençons à réaliser des prestations. La création d’une société, peu importe la forme, est toujours difficile, mais nous restons confiants et débordons d’idées !

Nous commençons à avoir une certaine visibilité sur le territoire ardennais

Arrivez-vous déjà à dégager des salaires grâce à ces prestations liées au libre ?

Par le biais de subventions à la création d’activités, nous arrivons à dégager quelques fonds, mais pas de quoi rouler sur l’or pour le moment (ce n’est d’ailleurs pas l’objectif). J’ai toujours une autre activité à côté.

Dans le reportage que France 3 vous a consacré, on vous voit présenter un TBI (Tableau Blanc Interactif) annoncé comme un des moins cher du monde, pourriez-vous nous en dire un peu plus ?

Ah la la, France3, toujours à la recherche du scoop 🙂 , le moins cher du monde, je ne sais pas. Moins cher que les solutions existantes sûrement !

Et pourrait-on avoir un ordre d’idée du prix ?

Moins cher ! en terme de matériel, nous sommes à moins de 1000€ ordinateur libre et projecteur compris, ensuite nous proposons du service ( accompagnement, formation ) autour de cette offre.

Comment pensez-vous pouvoir trouver votre place à côté des multinationales du TBI ?

Nous ne vendons pas la même chose, nous ne sommes pas dans la même logique, je pense que nous sommes complémentaires, nous nous orientons plutôt vers les structures ayant peu de moyens et/ou partageant nos valeurs.

De plus nous avons mis au point une IHM (Interface Homme Machine) qui facilite l’usage d’un ordinateur via un TBI.

Au niveau système d’exploitation, utilisez-vous des distributions éducatives existantes (AbulÉdu, ASRI Éducation …) ou bien vous appuyez-vous sur des distributions plus généralistes ?

Nous en avons testé une demi douzaine et elles sont toutes très complètes, mais nous avons besoin d’un système personnalisé et adapté au TBI. Nous nous appuyons donc sur une distrib’ généraliste pour le moment, mais l’objectif est de créer la nôtre. D’ailleurs nous avons déjà l’interface qui nous semble adaptée pour le TBI et la tablette.

Dans le reportage, on peut également voir que vous vous appuyez notamment sur Sankoré. Quels sont les autres logiciels libres principaux au cœur de votre système ?

Sankoré reste LE logiciel libre pour un usage TBI, mais il y a aussi GCompris bien sûr, Beneyluschool, un ENT libre très intéressant, différents logiciels provenant du Terrier, OOo4Kids, Childsplay, Omnitux, Dicorime, Tuxmaths, Tuxpaint, CaRMetal… et des ressources pédagogiques libres.

Et pour la reconnaissance des caractères, avez-vous trouvé ou développé une solution libre convaincante ?

Non, c’est effectivement un domaine où les différents logiciels libres existants n’ont pas encore atteint le niveau des meilleurs solutions propriétaires.

Sur votre site, un de vos produits est appelé École Numérique Pour Tous. Pouvez nous expliquer en quoi cela consiste précisément ?

École Numérique Pour Tous 2.0 : ENPT car c’est une réponse à école numérique rurale.

- 2.0 car cela rentre dans l’initiative Ordi 2.0 (Reconditionnement d’ordinateurs pour réduire les coûts d’investissements et contribuer au développement durable).

- ENPT 2.0 est donc une offre clé en main proposant solution matérielle, logicielle et de services adaptés afin d’équiper les écoles.

Quelles sont les différences entre ENPT et d’autres solutions propriétaires ?

ENPT est un ensemble matériel (TBI, ordis en fond de classe, serveur (fichier, impression, proxy, filtrage)) + logiciel, le tout servi avec une interface adaptée soit pour une utilisation avec un stylet (TBI) soit pour une utilisation par un enfant (grosses icônes facilement cliquables, impossibilité de supprimer ou rajouter des logiciels autrement que par l’administrateur du système, l’élève ne pourra utiliser que ce dont il a réellement besoin).

Le but est de faciliter l’usage des TICE tant pour les enseignants que pour les élèves et de favoriser l’accompagnement et la formation grâce à l’économie réalisée sur les frais de licence ainsi que sur l’utilisation de matériel reconditionné. Les solutions propriétaires sont basées sur du matériel systématiquement neuf (et donc onéreux), pas forcément raccord avec le reste des équipements de l’école (avec le TBI par ex) et ne bénéficient souvent pas de suites logicielles éducatives aussi complètes que celle que nous pouvons intégrer grâce aux logiciels libres. De plus la solution ENPT est beaucoup plus “éthique” et s’inscrit dans une véritable mission de service publique car les élèves seront égaux et pourront réutiliser les logiciels vu en classe chez eux (encore un avantage du logiciel libre).

La reporter de France 3 indique que vous avez des contacts avec l’éducation nationale. Qu’en est-il réellement ?

Oui, depuis le début du projet, nous avons voulu travailler en coopération avec l’éducation nationale. Nous avons donc rencontré l’inspection académique des Ardennes pour leur présenter notre projet et ainsi lancer une démarche de co-construction avec eux afin de répondre au mieux aux attentes des enseignants.

Et quel a été leur accueil au départ ?

Intéressé notamment par l’aspect financier puisque ils savent que c’est LA problématique des collectivités pour l’équipement en NTIC. Les différents conseillers TICE rencontrés ne sont pas contre le logiciel libre même s’ils reconnaissent un lobbying important des multinationales (ils nous ont parlé de fenêtres, pas vraiment compris…) …et de certaines personnes qui ne savent plus se servir de leur machine si l’icône ronde est devenue ovale ! (ça marche aussi avec une carrée devenant rectangulaire !).

Et par la suite ?

En toute logique, nous devrions mettre en place un pilote dans une école de Charleville-Mézières en 2012.

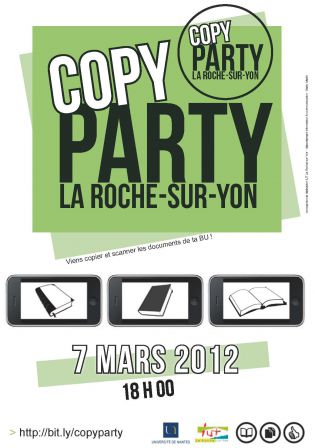

Mais que se passera-t-il donc le mercredi 7 mars prochain à la Bibliothèque Universitaire de La Roche-Sur-Yon ?

Mais que se passera-t-il donc le mercredi 7 mars prochain à la Bibliothèque Universitaire de La Roche-Sur-Yon ?