Comment dégafamiser une MJC – un témoignage

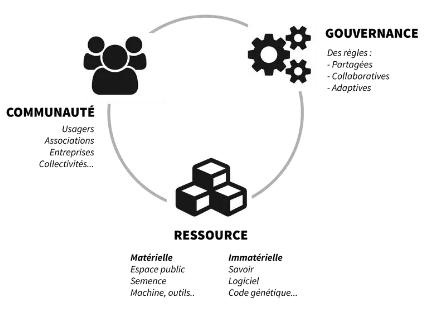

Nous ouvrons volontiers nos colonnes aux témoignages de dégooglisation, en particulier quand il s’agit de structures locales tournées vers le public. C’est le cas pour l’interview que nous a donnée Fabrice, qui a entrepris de « dégafamiser » au sein de son … Lire la suite