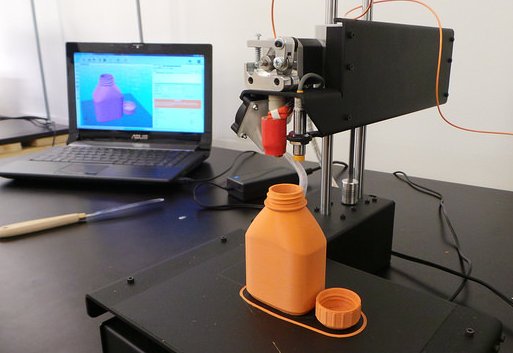

Nous voulons (aussi) du matériel libre !

…nous dit Richard Stallman. Le logiciel a ses licences libres, la culture et la création artistique ont aussi leurs licences libres. Mais depuis quelques années les créations physiques libres se multiplient, ce qui rend urgent de poser les questions des … Lire la suite