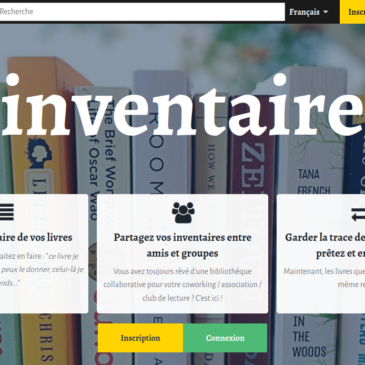

Partagez l’inventaire de votre bibliothèque avec vos proches sur inventaire.io

Inventaire.io est une application web libre qui permet de faire l’inventaire de sa bibliothèque pour pouvoir organiser le don, le prêt ou la vente de livres physiques. Une sorte de méga-bibliothèque communautaire, si l’on veut. Ces derniers mois, Inventaire s’est … Lire la suite