Une formidable occasion manquée pour notre cher ministère de l’Éducation nationale de se rapprocher de la culture des biens communs ? C’est l’hypothèse développée dans ce billet. Et c’est d’autant plus dommage et frustrant que tout semblait réuni pour que la rencontre ait bel et bien lieu.

Une formidable occasion manquée pour notre cher ministère de l’Éducation nationale de se rapprocher de la culture des biens communs ? C’est l’hypothèse développée dans ce billet. Et c’est d’autant plus dommage et frustrant que tout semblait réuni pour que la rencontre ait bel et bien lieu.

Cet épisode révélateur vient clore une nouvelle année plus que fade pour le logiciel libre et son état d’esprit à l’école, puisque, à notre connaissance, pas une mesure sérieuse d’envergure a été officiellement prise en sa faveur, au cours de l’exercice 2008/2009 (on aura ainsi attendu en vain l’équivalent d’un rapport Becta de chez nous).

Logiciels, formats, et surtout, comme nous le verrons plus bas, ressources devront encore patienter pour s’engager pleinement sur le chemin de la liberté. Malgré les efforts de nombreuses personnes, la rue de Grenelle a tranché : c’est une fois de plus le redoublement !

Un projet ambitieux : l’académie en ligne

Comme souvent, il y a au départ une louable intention répondant à un réel besoin avec ce projet d’académie en ligne, inauguré officiellement le 19 juin dernier par l’ex-ministre Xavier Darcos.

L’académie en ligne est un site de ressources gratuites proposés par le CNED pour aider les jeunes dans leur scolarité et permettre aux parents de mieux les accompagner sur la voie de la réussite.

L’académie en ligne doit mettre à la disposition de tous l’intégralité des contenus d’enseignement des programmes de la scolarité obligatoire. Les cours d’école primaire seront en ligne à partir du 15 septembre et ceux de collège et lycée à partir de fin octobre.

Dès à présent, il propose des cours d’été, aux élèves du C.P. à la terminale, pour réviser les notions essentielles de l’année écoulée et préparer la rentrée.

De nombreuses séquences s’appuient sur des documents audio, iconographiques ou des activités interactives. On peut y accéder par matière, par classe ou par mot-clé grâce à un moteur de recherche.

Excellente et exaltante idée que de vouloir ainsi « mettre à la disposition de tous l’intégralité des contenus d’enseignement ».

Voilà qui sera d’une grande utilité non seulement aux élèves mais aussi à tous ceux qui sont un peu curieux de que l’on apprend à l’école (et parmi les effets secondaires positifs, on en profitera au passage pour réduire l’influence croissante et lucrative du parascolaire privé sur le temps non scolaire).

Visite surprise du site : le fond

Intrigué, je me suis donc rendu sur le site en question. Mon propos n’est pas ici d’en évaluer dans le détail la qualité et la pertinence pédagogique. Mais permettez-moi néanmoins au passage de donner un rapide et humble avis sur ce que je connais un peu, à savoir les mathématiques du secondaire.

Pour le collège on a visiblement découpé en rondelles PDF une sorte de cahiers d’activités (toujours sur le même moule : « je me souviens, je retiens, je m’exerce, je relève un défi »). La correction des exercices est à télécharger séparément.

Pour le lycée, c’est plus solide mais c’est un peu comme si on avait saucissonné, toujours uniquement en PDF, un semblant de manuel scolaire cette fois. On a le cours et des exercices d’application corrigés. Pas très moderne, didactiquement parlant. Si l’élève[1] a eu la bonne idée de conserver son propre manuel de l’année écoulée, autant travailler sur ce dernier, ces documents en ligne n’apportant a priori pas grand chose de plus (il économisera de l’encre et du papier qui plus est).

J’ai jeté également un œil (non avisé) sur les mathématiques du primaire. Ce n’est plus du PDF mais des animations au format Flash qui sont proposées. Ça bouge, ça parle et il y a de jolies couleurs, mais c’est toujours la même et lancinante structure : une première partie où l’on écoute passivement une petite explication et une seconde partie avec des exercices pseudo-interactifs où a la première erreur on nous dit systématiquement : « tu t’es trompé, recommence ! » et à la deuxième : « tu t’es trompé regarde bien la solution ! ».

Au final, tout ceci a le mérite d’exister mais c’est tout de même « un poil » décevant (mettez-vous à la place d’un élève qui débarque sur le site en souhaitant réviser en toute autonomie). C’est comme si le CNED avait mis en ligne des documents préexistants qu’il distribue j’imagine pendant l’année à ses élèves. Il n’y a visiblement pas eu de réflexion sur le spécificité des cours d’été, cette période particulière où l’on se trouve entre deux niveaux.

Visite surprise du site : la forme

J’ai balayé quelques pages du reste du contenu. Il m’a semblé que l’on retrouvait peu ou prou le même modèle pour les autres disciplines.

La seule nouveauté repérée concernait la présence de ressources audios pour les langues (anglais et espagnol), qui étaient elles-aussi mises à disposition au format Flash. Du format audio (le mp3 en l’occurrence) encapsulé dans du format Flash, impossible donc de télécharger ces séquences sonores (« Hello my name is John, repeat after me ») pour les écouter sur la plage dans son iPod.

Nous n’avons donc que deux formats, le PDF et le Flash. Le premier est un format ouvert quand l’autre ne l’est pas, mais ce que l’on peut surtout faire remarquer c’est que ce sont des formats qui ne permettent généralement pas les modifications. En effet, si vous voulez mettre à jour un fichier PDF, vous devez disposer du format natif qui a généré votre PDF (par exemple le traitement de texte Word de MS Office ou, mieux, Writer d’OpenOffice.org). Par analogie avec les logiciels, on pourrait dire que le fichier traitement de texte est le fichier source tandis que le fichier PDF est le fichier compilé (idem avec le Flash dont tout changement demande la présence des sources au format .fla). Sur l’académie en ligne ces fichiers d’origine sont absents. Les ressources mises à disposition sont pour ainsi dire « figées dans la vitrine ».

Dernière remarque. Les pages du site sont au format ASPX caractéristiques de la technologie Web de Microsoft. Ce ne sont pourtant pas les solutions libres qui manquent aujourd’hui pour construire des sites de qualité. Je ne pense pas que ce soit lié mais on peut aussi faire observer en passant que l’ergonomie générale du site laisse lui aussi pour le moment à désirer.

Visite surprise du site : la législation en vigueur

Il n’est techniquement pas possible de modifier les fichiers proposés ou d’embarquer les sons sur son baladeur. Mais, ceci expliquant sûrement cela, il est surtout juridiquement impossible de le faire.

Les mentions légales (et plus particulièrement son paragraphe 3 « Propriété intellectuelle ») sont en effet très contraignantes, et malheureusement révélatrices du climat ambiant.

D’ailleurs je viens déjà de me mettre en infraction à cause du lien ci-dessus ne pointant pas sur la page d’accueil du site !

Premier extrait (c’est moi qui souligne) :

Le site autorise, sans autorisation préalable, la mise en place de liens hypertextes pointant vers la page d’accueil du site Internet.

Tout lien vers une page autre que la page d’accueil du site Internet est strictement interdit sans l’accord préalable du Cned. Même en cas d’accord du Cned, Il est strictement interdit d’imbriquer les pages du site à l’intérieur des pages d’un autre site. Les pages du site doivent être visibles par l’ouverture d’une fenêtre indépendante.

Les sites qui font le choix de pointer vers ce site engagent leur responsabilité dès lors qu’ils porteraient atteinte à l’image du site public ou de la marque Cned.

Thierry Stoehr et Benoit Sibaud apprécieront cette interdiction de liaison (pourtant ontologiquement indissociable du Web).

Mais, plus fort encore, deuxième extrait concernant les cours proprement dits :

L’ensemble des cours figurant sur ce site sont la propriété du Cned.

Les images et textes intégrés à ces cours sont la propriété de leurs auteurs et/ou ayants-droits respectifs.

Tous ces éléments font l’objet d’une protection par les dispositions du code français de la propriété intellectuelle ainsi que par les conventions internationales en vigueur.

La consultation et le téléchargement des cours n’opèrent aucun transfert de droit de propriété intellectuelle sur ceux-ci. Ils ne sont permis que dans le strict respect des conditions suivantes :

Vous ne pouvez utiliser ces contenus qu’a des fins strictement personnelles. Toute reproduction, utilisation collective à quelque titre que ce soit, tout usage commercial, ou toute mise à disposition de tiers d’un cours ou d’une œuvre intégrée à ceux-ci sont strictement interdits.

Il est interdit de supprimer ou de tenter de supprimer les procédés techniques de protection des cours et des contenus intégrés (filigranes, blocages de sélections notamment).

Il est interdit d’extraire ou de tenter d’extraire une œuvre reproduite dans un cours et de l’utiliser à d’autres fins que celle d’illustration du cours auxquels elle est intégrée.

Le non respect de ces conditions vous expose à des poursuites judiciaires pour contrefaçon conformément aux articles L 335-2 et suivi du code de la propriété intellectuelle. Ces actes sont punis de 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.

Vous avez bien lu. Pour rappel nous sommes sur un service public d’éducation.

Si je partage je m’expose donc alors à des sanctions pour le moins disproportionnées. Cela ne vous rappelle rien ? Hadopi bien sûr, à la différence prêt que l’école est le lieu même de la transmission et que les auteurs des ressources sont des fonctionnaires de l’état français qui ne sont généralement pas payés (plusieurs fois) sur leurs droits d’auteur mais (une fois) sur leur salaire provenant de nos impôts.

Je suis enseignant et je souhaite distribuer ces ressources à mes élèves ? Interdiction. Je souhaite les adapter à mes besoins et (re)déposer ce travail dans le pot commun ? Interdiction. Je suis animateur dans un Espace public numérique ou dans un réseau d’éducation populaire et souhaite en faire profiter collectivement mon public ? Interdiction. Je suis un élève et souhaite distribuer les ressources à mes camarades qui n’ont pas accès à Internet ? Interdiction. La liste est longue et non exhaustive…

Ces mentions légales étaient-elles forcément les plus adaptées à la situation et à l’objectif fièrement affiché ? Rien n’est moins sûr. N’y aurait-il pas une certaine légitimité à les remettre en question, ou tout du moins à se poser quelques questions ?

Quelques ombres planent : 1. L’alternative Sésamath et les associations d’enseignants

Il est dès lors difficile d’évoquer ce projet sans penser en arrière-plan à l’association de professeurs Sésamath (que les lecteurs du Framablog connaissent bien désormais). Quand bien même elle ne concerne que le champ des mathématiques, la comparaison est en effet riche d’enseignements.

Sur la forme, les ressources mises à disposition par Sésamath sont elles aussi principalement proposées au format PDF et Flash, à ceci près que les sources sont également présentes. Et c’est loin d’être un détail parce que c’est la conséquence directe de la plus grande différence de départ entre cette académie en ligne et les travaux de l’association : la licence des ressources.

Fermée pour l’académie mais ouverte pour Sésamath, qu’il s’agisse de la GNU FDL (pour les manuels et les cahiers) ou de la GPL pour les logiciels (dont le fameux Mathenpoche). Avec un tel choix de licences libres, toutes les interdictions mentionnées précédemment sont levées !

Mais peut-être plus important encore,le fond, c’est-à-dire la qualité des documents. Ce n’est pas parce qu’une structure accole du jour au lendemain une licence libre à ses travaux que ces derniers vont, tel un coup de baguette magique, gagner en qualité. Il y a bien entendu des facteurs autrement plus importants qui entrent en ligne de compte. Il n’empêche que cela participe à la création d’un terreau fertile à l’épanouissement des ressources. La licence libre donne confiance, induit la circulation, la collaboration et donc a priori l’amélioration (je peux copier, modifier et reverser en toute liberté dans le pot commun sans que quiconque puisse un jour refermer le couvercle). Le projet peut échouer bien entendu, mais on lui aura ainsi facilité en amont ses chances de réussite. Réussite qui a bien eu lieu ici avec Sésamath, où qualité, mais aussi quantité, réalisées à plusieurs mains sont au rendez-vous.

Je souhaite cet été que mon gamin, futur lycéen, révise le théorème de Thalès vu en troisième ? Sur l’académie en ligne vous avez droit à votre unique fiche d’activité PDF à imprimer (Internet ne sert donc à rien d’autre ici qu’à stocker la ressource). Sur Sésamath par contre c’est un autre son de cloche. Vous avez plus d’une centaine de questions interactives via Mathenpoche, accompagnées si vous le désirez par les exercices du cahier correspondant (exemple), ainsi que le chapitre complet du manuel libre du niveau considéré. Mais il y a mieux, avec leur nouveau projet Kidimath, tout (et plus encore : rappels de quatrième, annales du Brevet, QCM…) est regroupé dans une seule et même interface spécialement conçue pour le travail de l’élève hors du temps scolaire ! Allez-y, cliquez sur 3ème puis Thalès, et vous serez bluffé par la qualité et la quantité du contenu proposé (et optimisé pour Internet). Et il en va de ce chapitre particulier comme de tous les autres chapitres de tous les niveaux du collège !

D’où évidemment la question suivante : mais pourquoi diable le ministère n’a-t-il pas fait appel à Sésamath pour collaborer sur la partie mathématique de l’académie en ligne ? Quel intérêt de laisser le CNED proposer seul dans son coin ces maigres ressources alors que l’on possède en son sein des enseignants aussi productifs ayant une solide expérience du « travailler ensemble » ?

Je n’ai pas la réponse à ce qui, vu de l’extérieur, est un pur mystère, voire un beau gaspillage d’énergie (cf le syndrome Not Invented Here). Tout au plus peut-on supputer que c’est lié à une question de gouvernance : une décision qui se prend seule en haut en désignant un unique interlocuteur bien identifié en bas pour exécuter la tâche (en l’occurrence le CNED). Peut-être aussi que l’absence de volonté de mettre en avant le logiciel libre à l’école ne favorise pas chez nos élites l’appropriation de sa culture, ses valeurs… dont la collaboration est l’un des piliers. L’Éducation nationale est une cathédrale et non un réseau social (et encore moins une communauté).

Toujours est-il qu’il y a tout de même un élément de réponse simple à la question. Tant que les mentions légales du projet d’académie en ligne resteront en l’état, il ne sera pas possible à un Sésamath de s’impliquer, pour la bonne raison que les licences sont totalement incompatibles.

Et n’allez pas croire que Sésamath est seul à bord du navire. Il en est certes à la proue mais derrière lui d’autres associations d’enseignants sont elles-aussi très actives et productives. Je pense notamment à Weblettres ou les Clionautes, qui respectivement en français et en histoire et géographie, font référence parmi les collègues. D’ailleurs ces trois association sont en partenariat autour du projet CapBrevet et on fait l’objet d’une sérieuse étude dans le n° 65 des Dossiers de l’ingénierie éducative consacré justement au travail collaboratif. Lecture chaudement recommandée, quand bien même on occulte un peu la question pourtant primordiale des licences, qui différencie, mais pour combien de temps encore, Sésamath de ses deux partenaires.

En tout cas, cela fait déjà pas mal de monde qui aurait pu participer au projet en le bonifiant de son savoir-faire. Ne nous privons pas de nos talents, conjuguons-les pour le plus grand bénéfices de nos élèves !

Quelques ombres planent : 2. Les éditeurs scolaires

Une autre éventuelle piste de réponse à la question précédente peut être recherchée du côté des éditeurs scolaires. J’avoue humblement être très peu au fait des relations entre ces éditeurs et le ministère, mais il y a fort à parier qu’on a voulu un tant soit peu les ménager ici.

Imaginez en effet la mise à disposition sous licence libre de ressources pédagogiques en collaboration réelle avec les enseignants et leurs associations, ouvertement accessibles sur des forges spécialement dédiées, pour toutes les disciplines et pour tous les niveaux ! Nul doute que cela finirait par impacter fortement le marché de l’édition scolaire (en fait cela irait beaucoup plus loin en impactant directement et durablement la manière même dont les enseignants, et même les élèves, travaillent).

Une telle éventualité signifierait à terme ni plus ni moins que la mort lente mais annoncée du système actuel. L’industrie du disque et leurs CD pressés ont, semble-t-il, aujourd’hui quelques « menus problèmes » avec l’avènement du numérique. Les éditeurs scolaires et leurs manuels scolaires imprimés auront à n’en pas douter des difficultés similaires demain. On connait l’histoire : soit on se rétracte en défendant le plus longtemps possible des positions et habitudes hérités du siècle dernier, soit on s’adapte en créant de nouveaux modèles et en associant étroitement ici les fans de musique et là les enseignants.

Mais ne prenons aucun risque et épargnons-nous cette crise potentielle. D’abord parce que ces ressources sont donc sous licence non libre (on pourrait dire « propriétaires » dans le langage des logiciels) mais aussi parce que, autant appeler un chat un chat, elles sont en l’état de piètre qualité. C’est à prendre tel quel ou à laisser, nous dit la licence. Et la piètre qualité achève notre choix. Le privé conserve son avantage, l’été sera chaud mais non incandescent.

On notera cependant qu’il n’y a pas que les éditeurs privés qui soient concernés. Une structure comme le CNDP dont le budget dépend pour beaucoup des ventes de son catalogue pédagogique (où à ma connaissance rien ou presque n’a encore été mis sous licence libre) peut également se voir contrariée voire contestée dans sa manière de fonctionner. Idem pour les traditionnels partenaires culturels de l’Éducation nationale. Pour le moment feignons de croire que le copyleft n’existe pas et qu’il n’y a de ressources que les ressources fermées soumises aux droits d’auteur d’avant l’Internet. Et rassurons les partenaires en payant plusieurs fois et pour des durées limitées l’accès à ces ressources.

Quelques ombres planent : 3. Le boum des ressources éducatives libres

Licences fermées, professeurs peu impliqués et éditeurs confortés dans leur immobilisme… tout ceci ne devrait pas tenir longtemps parce que par delà nos frontières c’est la pleine effervescence autour de ce que l’on appelle les ressources éducatives libres. Et c’est bien plus qu’une ombre qui plane, c’est une véritable mutation qui s’annonce.

De quoi s’agit-il exactement ? En creux (académie en ligne) ou en plein (Sésamath), nous en parlons en fait implicitement depuis le début de cet article. Difficile pour l’heure d’en donner une définition précise, tant le concept est nouveau et en mouvement, mais on peut voir ces ressources éducatives libres comme une tentative de transposition des principes fondamentaux du logiciel libre. Usage, copie, modification et distribution (sans entrave et sans discrimination), ces principes garantissent un certain nombre de libertés aux utilisateurs tout en favorisant l’échange, le partage et l’amélioration collective du logiciel. Cela présuppose que le logiciel soit placé sous une licence libre qui légitime et explicite ces droits. Et c’est pourquoi nous insistons tant sur le choix ou non d’une telle licence.

À partir de là, voici la définition qu’en donne actuellement Wikipédia : « l’expression Ressources Éducatives Libres (REL) désigne un mouvement mondial initié par des fondations, universités, enseignants et pédagogues visant à créer et distribuer via internet des ressources éducatives (cours, manuels, logiciels éducatifs, etc.) libres et gratuites ».

Pour aller plus loin je vous invite à lire la Déclaration de Dakar sur les Ressources Educatives Libres adoptée le 5 mars 2009 au cours du Campus numérique francophone de Dakar, évènement organisé à l’initiative du Bureau Régional pour l’Education en Afrique de UNESCO, de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). On pourra également parcourir la traduction française de ce document de l’UNESCO : Open Educational Resources: the Way Forward.

Mais dans ce domaine ce sont clairement les anglophones qui ont une bonne longueur d’avance, l’expression ressources éducatives libres n’étant d’ailleurs à la base qu’une traduction de Open Educational Ressources (ou OER). Chez eux la réflexion est menée depuis longtemps et les initiatives se multiplient : les pionniers de l’OpenCourseWare au MIT, OER Commons, OpenCourseWare Consortium, Teachers without Borders, The Cape Town Open Education Declaration, Open Education and Mozilla, WikiEducator (auteur de l’OER Handbook for Educators que l’on ne désespère pas de traduire un jour), les projets de manuels scolaires libres dans le secondaire comme en Californie, et Wikiversity (dont le fort intéressant cours Composing free and open online educational resources) pour ne citer que ceux-là.

Mesurons-nous en effet pleinement les conséquences de l’accessibilité complète sur Internet de telle ressources, comme par exemple ce cours de Programming Methodology dans la cadre d’un cursus informatique donné à la prestigieuse université de Standford ? Et, attention, on parle bien ici d’accessibilité complète. Pour chaque séquence vous avez la vidéo (sous différents formats : YouTube, iTunes, format natif mp4 distribué en torrent via le réseau… P2P !) et sa transcription (au format PDF mais aussi html), des exercices et des annales (et leurs corrections), ainsi que des logiciels à télécharger, des notes et des références bibliographiques. C’est très impressionnant et le tout est proposé sous la licence libre Creative Commons By (cf Les licences Creative Commons expliquées aux élèves), signifiant par là-même que du moment que vous conservez et respectez la paternité du travail, vous pouvez, de n’importe quel point du globe, utiliser, télécharger, copier, modifier, distribuer et même en faire commerce !

À comparer avec ce que propose l’académie en ligne, qui à peine née semble déjà quelque part obsolète ! Avec ce projet, le ministère avait une occasion rêvée de s’inscrire enfin dans cette dynamique. Force est de constater qu’il ne l’a pas saisie. La France institutionnelle prend un retard qu’il lui sera difficile par la suite de combler.

Un discours qui se voulait moderne

À la lumière de ce que nous venons d’exposer, je vous laisse apprécier le discours de presse du ministre prononcé lors du lancement du projet (et dont la lecture a motivé ce billet).

Morceaux choisis.

Pourquoi cette décision ? Parce que dans une société qui s’enorgueillit à juste raison d’avoir bâti une école gratuite, laïque et obligatoire, je ne me résous pas à ce que l’accès au savoir et la réussite scolaire puissent devenir peu à peu une affaire de moyens, de relations ou de circonstances.

Pour ma part, je ne me résous pas à ce que cet accès au savoir se fasse dans ces conditions. Et j’ai parfois l’impression que la situation du Libre à l’école est un peu « affaire de moyens, de relations ou de circonstances ».

Je connais des enfants qui occupent leurs vacances comme ils le peuvent, tandis que d’autres, du même âge, passent de livrets de révision en stages de soutien payants, accentuant ainsi l’écart avec les autres élèves.

Ces situations, ces besoins, nous les connaissons tous et pourtant nous laissons à d’autres le soin d’y répondre. À l’heure où les technologies de l’information et de la communication mettent le savoir à la portée de tous, tout le temps et partout, l’école a pourtant une opportunité extraordinaire de rappeler sa capacité à transmettre des connaissances à partir de ressources précises, fiables, hiérarchisées selon une logique cohérente.

L’opportunité est en effet extraordinaire de « mettre le savoir à la portée de tous, tout le temps et partout ». Mais pourquoi ne pas être allé au bout de la démarche ? Est-ce que le CNED est la seule entité capable de produire « des connaissances à partir de ressources précises, fiables, hiérarchisées selon une logique cohérente » ?

Pour autant cette académie en ligne est bien plus qu’un service supplémentaire offert aux élèves et à leurs familles. Car si nous parlons de 31e académie, c’est bien qu’il s’agit d’une véritable mutation dans notre ministère.

L’Éducation nationale est divisée en académies. Affirmer que l’on jette ainsi la première pierre à une 31e académie donne la mesure de l’ambition. Mais la véritable mutation aura-t-elle lieu ?

Cette académie en ligne est une aide non seulement pour les élèves, mais aussi pour les parents qui veulent accompagner leurs enfants, pour les professeurs désireux de trouver des ressources pédagogiques, et même pour les adultes qui souhaitent reprendre des études. Plus largement, je souhaite que cet outil contribue au rayonnement de la langue française et à la diffusion de nos contenus éducatifs dans les pays francophones, notamment dans certains pays d’Afrique, où les enseignants qui le désirent pourront trouver gratuitement des ressources de qualité pour leurs élèves.

Quand le paradoxe frise la contradiction. Au risque de nous répéter, comment voulez-vous que les professeurs s’y retrouvent si on leur interdit la moindre modification ? Quant aux pays d’Afrique, ils apprécieront de ne pouvoir distribuer les ressources en direction des populations non connectées à Internet. Impliquons-les! Qu’ils soient avec nous acteurs du contenu plutôt que simples spectateurs bridés, le « rayonnement de la langue française » ne s’en portera que mieux.

Le mot « gratuit » est prononcé cinq fois dans le discours. Il est tant de d’affirmer clairement (et péremptoirement) notre position : l’académie en ligne ne doit pas être gratuite, elle doit être libre. Il se trouve qu’en étant libre elle sera effectivement disponible gratuitement, mais ça n’en sera qu’une conséquence. Et n’oublions pas d’ailleurs, comme cela a déjà été dit, que derrière ces ressources il y a ici des enseignants du CNED payés sur leur temps de travail pour les produire (aux frais du contribuable, ce qui n’est pas gratuit).

Les libertés d’utiliser, de copier, de modifier et de distribuer des ressources éducatives, sur des formats ouverts et lisibles par des logiciels libres, ne sont-elles pas ici plus fondamentales que la gratuité, a fortiori dans le domaine éducatif ?

Et le ministre de surenchérir, dans sa lettre aux parents cette fois (qui fait également l’objet d’une vidéo) :

Naturellement, ces ressources seront accessibles gratuitement, conformément aux principes fondamentaux de l’école républicaine.

Substituons « librement » à « gratuitement », et c’est d’un coup l’horizon des possibles qui s’élargit, tout en étant certainement plus proche de ces fameux principes républicains. Le jour où un ministre de l’Éducation Nationale dira que « naturellement, ces ressources seront accessibles librement » alors les lignes auront bougé.

Avec ses 55 000 écoles primaires, ses 5 000 collèges et ses 2 600 lycées, l’Éducation nationale constitue le premier réseau physique d’accès au savoir en France. Je veux faire en sorte qu’elle devienne aussi le premier réseau numérique de diffusion des connaissances.

A l’heure où de grands moteurs de recherche scannent et mettent à la disposition du public des fonds entiers de bibliothèques, il me semble que la diffusion d’une offre complète et gratuite de contenus d’enseignement est de nature à faire du service public d’éducation un acteur puissant du monde de l’Internet.

On a raison de s’inquiéter de l’emprise de Google. Mais est-ce ainsi que l’on construit « le premier réseau numérique de diffusion des connaissances » capable lui faire concurrence ?

La suite du discours est du même acabit, si ce n’est qu’elle est révélatrice d’une certaine confusion vis-à-vis de la modernité.

Renforcer la présence du ministère de l’Éducation nationale sur Internet, c’est aussi repenser totalement nos modes de communication sur ce média. (…) Nous avons donc voulu à la fois rénover nos sites institutionnels et diversifier nos formats de communication, en donnant une part plus importante aux nouveaux médias présents sur Internet : Dailymotion, Twitter, Facebook sont de nouveaux outils qui permettent de toucher des publics qui ne fréquentaient pas spontanément nos sites institutionnels, notamment des publics plus jeunes et moins spécialisés dans les questions éducatives. (…) Nous avons aussi ouvert le compte Twitter Education France, qui informe les abonnés des sujets d’actualité immédiate du ministère. Je veux que l’Éducation nationale soit partie prenante de ce qu’on appelle le « web 2.0 », le web participatif.

Les expressions marketing sont lâchées… On met les guillemets au web 2.0 mais pas au web participatif. Comme si nous étions tous d’accord sur le sens accordé.

Je ne vois pas en quoi placer quelques vidéos sur Dailymotion (avec commentaires désactivés !) et communiquer via ces nouveaux canaux que sont Facebook et Twitter procèdent de la participation (ce sont tous en outre des services privés reposant sur des logiciels propriétaires susceptibles de poser quelques problèmes vis-à-vis de la protection des données personnelles). De ce point de vue là, l’actuelle Consultation publique sur l’Internet du futur, avec son bon vieux formulaire à remplir, est bien plus participative à mes yeux (si, contrairement au forum de la mission E-educ, on prend réellement en compte les contributions).

Ce qui est sûr c’est qu’en plus de ses ressources « verrouillées », l’académie en ligne version juin 2009 n’est en rien participative. Aucun espace pour y laisser la moindre trace, pas même une page de contact !

Ce ministère a trop souvent été raillé pour son conservatisme, je veux à présent faire en sorte qu’il soit loué pour sa modernité.

Nous attendrons encore un peu.

N’ayez pas peur

La conclusion du discours ouvre cependant une fenêtre d’espoir.

Mesdames et messieurs les journalistes (…) vous pouvez constater que c’est une stratégie globale que nous mettons en place pour faire participer le ministère de l’Éducation nationale aux évolutions de son temps.

A travers ces nouveaux outils, dont l’académie en ligne est un exemple, je veux permettre au plus grand nombre d’accéder librement et dans les délais les plus courts à la totalité de l’offre et de l’actualité éducative. Ce n’est que le début d’un chantier immense, que je veux poursuivre avec de nouveaux services que nous proposerons aux enseignants et qui seront à l’étude à partir de la rentrée prochaine.

Pour la première fois en effet on a troqué la gratuité pour la liberté. Ayant conscience de l’ampleur de la tâche, on nous dit aussi que l’on souhaite proposer de « nouveaux services » aux enseignants.

Il est encore temps de rectifier le tir (la présence d’un nouveau ministre étant d’ailleurs un facteur favorable). Le diagnostic est bon, le remède beaucoup moins. Oublions les Facebook, Twitter, Dailymotion et autres gadgets de communication légèrement hors-sujet par rapport aux réels enjeux. Et osons faire passer l’académie en ligne du mode « lecture seul » au mode « lecture / écriture ensemble ». Car le plus grand service que l’on puisse rendre présentement aux enseignants est d’inscrire ce projet dans le cadre des ressources éducatives libres.

Il s’agirait alors bien sûr d’une véritable petite « révolution culturelle » au sein du ministère, nécessitant de repenser, parfois en profondeur, les relations entre l’institution et les différents acteurs du monde éducatif. Mais pourquoi attendre (puisque c’est inéluctable) ? Sauf à vouloir aller contre les objectifs même de ce projet, cette décision, certes courageuse mais pleine de bon sens, serait alors réellement à même de faire « participer le ministère de l’Éducation nationale aux évolutions de son temps ».

Dans le cas contraire, regarder passer le train des ressources éducatives libres constituerait selon nous une triple erreur : historique, politique et par dessus tout pédagogique.

Deux paradoxales caractéristiques des débats sur l’éducation (et l’éducation est un débat permanent). 1. Ceux qui parlent le plus fort et décident ne sont pas, ou plus, professeur. 2. On ne donne que très rarement la parole aux principaux concernés : les élèves.

Deux paradoxales caractéristiques des débats sur l’éducation (et l’éducation est un débat permanent). 1. Ceux qui parlent le plus fort et décident ne sont pas, ou plus, professeur. 2. On ne donne que très rarement la parole aux principaux concernés : les élèves. Encore un titre qui ne fait pas dans la dentelle ! Il ne vient pas de moi mais d’un tract qui est actuellement distribué sur le campus de l’

Encore un titre qui ne fait pas dans la dentelle ! Il ne vient pas de moi mais d’un tract qui est actuellement distribué sur le campus de l’ À moins d’être aussi bien le photographe que le sujet photographié (et encore il faut faire attention au décor environnant), impliquant alors soit d’avoir le don d’ubiquité soit d’avoir un pied ou le bras assez long, c’est en théorie un pur casse-tête que de mettre en ligne des photographies sur Internet.

À moins d’être aussi bien le photographe que le sujet photographié (et encore il faut faire attention au décor environnant), impliquant alors soit d’avoir le don d’ubiquité soit d’avoir un pied ou le bras assez long, c’est en théorie un pur casse-tête que de mettre en ligne des photographies sur Internet. Facile, allez sur Wikipédia ! Vous y trouverez une photo floue de

Facile, allez sur Wikipédia ! Vous y trouverez une photo floue de  Alors que de nos jours les célébrités s’offrent couramment les services d’une équipe de professionnels pour contrôler leur image, sur Wikipédia c’est la loi du chaos. Très peu de photographies de bonne qualité, particulièrement de célébrités, viennent enrichir ce site. Tout cela tient au fait que le site n’accepte que les images protégées par la plus permissive des licences Creative Commons, afin qu’elles puissent être ré-utilisées par n’importe qui, pour en tirer profit ou pas, tant que l’auteur de la photo est cité.

Alors que de nos jours les célébrités s’offrent couramment les services d’une équipe de professionnels pour contrôler leur image, sur Wikipédia c’est la loi du chaos. Très peu de photographies de bonne qualité, particulièrement de célébrités, viennent enrichir ce site. Tout cela tient au fait que le site n’accepte que les images protégées par la plus permissive des licences Creative Commons, afin qu’elles puissent être ré-utilisées par n’importe qui, pour en tirer profit ou pas, tant que l’auteur de la photo est cité. L’exemple de M. Gervin illustre un fait établi : le gouvernement alimente le domaine public de nombreuses photographies. Celle illustrant l’article du président Obama, par exemple, est

L’exemple de M. Gervin illustre un fait établi : le gouvernement alimente le domaine public de nombreuses photographies. Celle illustrant l’article du président Obama, par exemple, est  Les photos récentes sur Wikipédia sont, pour une large majorité, l’œuvre d’amateurs qui partagent volontiers leur travail. Amateur étant même un terme flatteur puisque ce sont plutôt des photos prises par des fans qui par chance avaient un appareil photo sous la main. La page de la cantatrice

Les photos récentes sur Wikipédia sont, pour une large majorité, l’œuvre d’amateurs qui partagent volontiers leur travail. Amateur étant même un terme flatteur puisque ce sont plutôt des photos prises par des fans qui par chance avaient un appareil photo sous la main. La page de la cantatrice  Certaines personnes célèbres, comme

Certaines personnes célèbres, comme  Sa visibilité en ligne a largement augmenté grâce à la publication de ses œuvres sur Wikipédia, comme le montrent les résultats des moteurs de recherche ou la fréquentation de

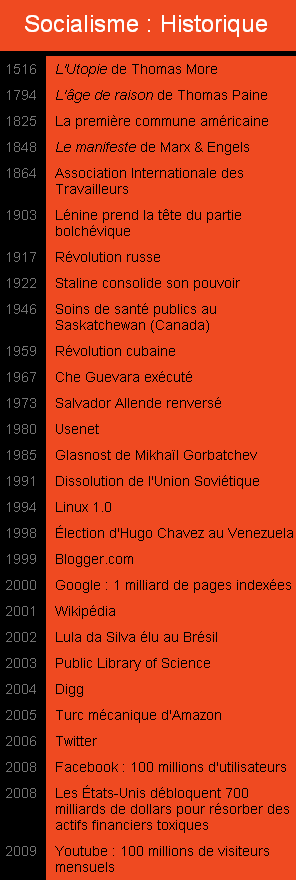

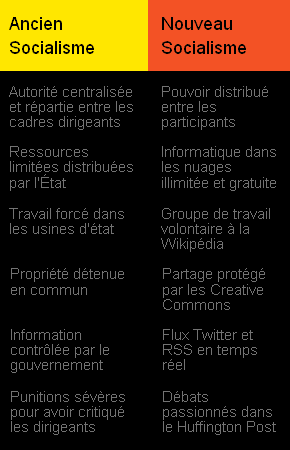

Sa visibilité en ligne a largement augmenté grâce à la publication de ses œuvres sur Wikipédia, comme le montrent les résultats des moteurs de recherche ou la fréquentation de  Le socialisme est mort, vive le socialisme ? À l’instar de

Le socialisme est mort, vive le socialisme ? À l’instar de  Dans son livre publié en 2008,

Dans son livre publié en 2008,  Alors qu’une encyclopédie peut être rédigée de façon coopérative, nul n’est tenu pour responsable si la communauté ne parvient pas au consensus, et l’absence d’accord ne met pas en danger l’entreprise dans son ensemble. L’objectif d’un collectif est cependant de concevoir un système où des pairs autogérés prennent la responsabilité de processus critiques, et où des décisions difficiles, comme par exemple définir des priorités, sont prises par l’ensemble des acteurs. L’Histoire abonde de ces centaines de groupes collectivistes de petite taille qui ont essayé ce mode de fonctionnement. Les résultats se sont révélés peu encourageants (quand bien même on ne tienne pas compte de

Alors qu’une encyclopédie peut être rédigée de façon coopérative, nul n’est tenu pour responsable si la communauté ne parvient pas au consensus, et l’absence d’accord ne met pas en danger l’entreprise dans son ensemble. L’objectif d’un collectif est cependant de concevoir un système où des pairs autogérés prennent la responsabilité de processus critiques, et où des décisions difficiles, comme par exemple définir des priorités, sont prises par l’ensemble des acteurs. L’Histoire abonde de ces centaines de groupes collectivistes de petite taille qui ont essayé ce mode de fonctionnement. Les résultats se sont révélés peu encourageants (quand bien même on ne tienne pas compte de  Une formidable occasion manquée pour notre cher ministère de l’Éducation nationale de se rapprocher de la culture des

Une formidable occasion manquée pour notre cher ministère de l’Éducation nationale de se rapprocher de la culture des  «

«  Dans le regard de la fille ci-contre[

Dans le regard de la fille ci-contre[ « À l’heure où de plus en plus de sites payants d’accompagnement à la scolarité fleurissent sur l’internet,

« À l’heure où de plus en plus de sites payants d’accompagnement à la scolarité fleurissent sur l’internet,