Le Web est-il devenu trop compliqué ?

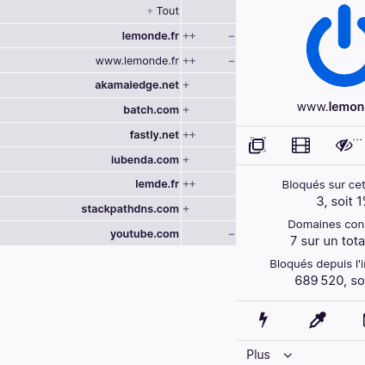

Le Web, tout le monde s’en sert et beaucoup en sont très contents. Mais, même parmi ceux et celles qui sont ravi·es de l’utiliser, il y a souvent des critiques. Elles portent sur de nombreux aspects et je ne vais … Lire la suite