Framasoft in cifre, edizione 2023

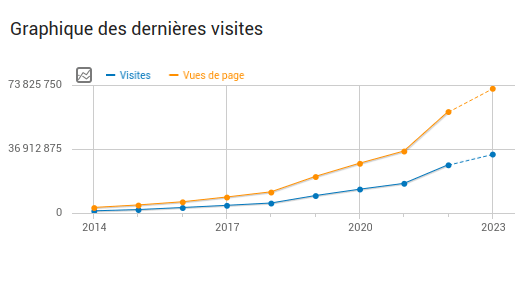

Qual è l’impatto concreto delle azioni della nostra associazione? È questa la domanda a cui ci piace rispondere alla fine dell’anno (vedi dati 2022): prendersi il tempo per quantificare le nostre azioni è essenziale per rendersi conto del servizio che possiamo fornire agli altri. Iniziamo con le Framastatistiche 2023!

🦆 VS 😈 : Riprendiamo terreno ai giganti del web!

Grazie alle vostre donazioni (66% deducibili dalle tasse), l’associazione Framasoft lavora per far progredire il web etico e conviviale. Una sintesi dei nostri progressi nel 2023 è disponibile sul sito web Support Framasoft..

➡️ Leggete la serie di articoli di questa campagna (novembre-dicembre 2023).

Grazie a Nilocram per la traduzione!

Per quanto riguarda i nostri servizi online…

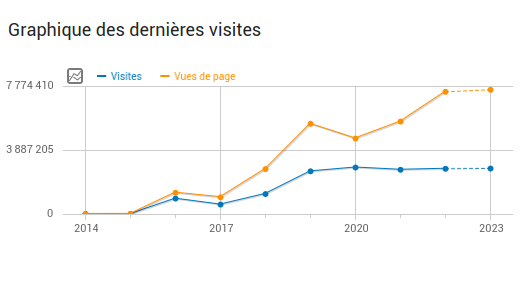

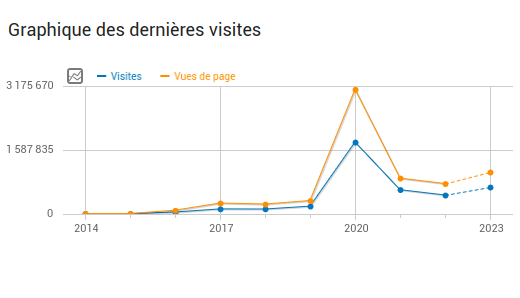

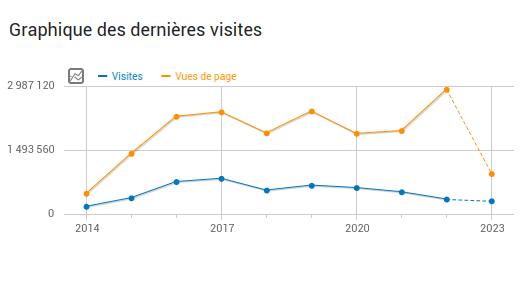

Più di 1,8 milioni di persone visitano i nostri siti web ogni mese: è il doppio delle visite che Disneyland Paris riceve ogni mese! Questa cifra è aumentata del 16% rispetto all’anno scorso, quindi è pazzesco (e molto motivante) pensare che ciò che facciamo sia utile a così tante persone. E cosa significa questo, per ogni singolo servizio?

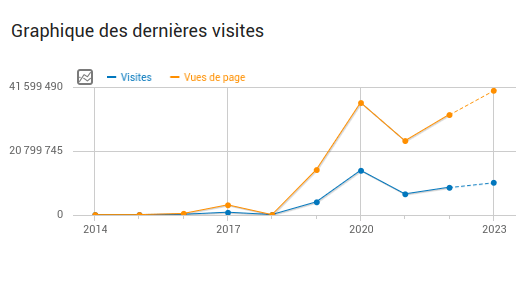

Framadate

Framadate consente di creare dei mini-sondaggi, in particolare per trovare la fascia oraria giusta per gli appuntamenti. E in cifre, Framadate significa:

- 33.785.780 visite nel 2023

- 1,2 milioni di sondaggi ospitati nel 2023

- 80.000 sondaggi creati in più rispetto al 2022

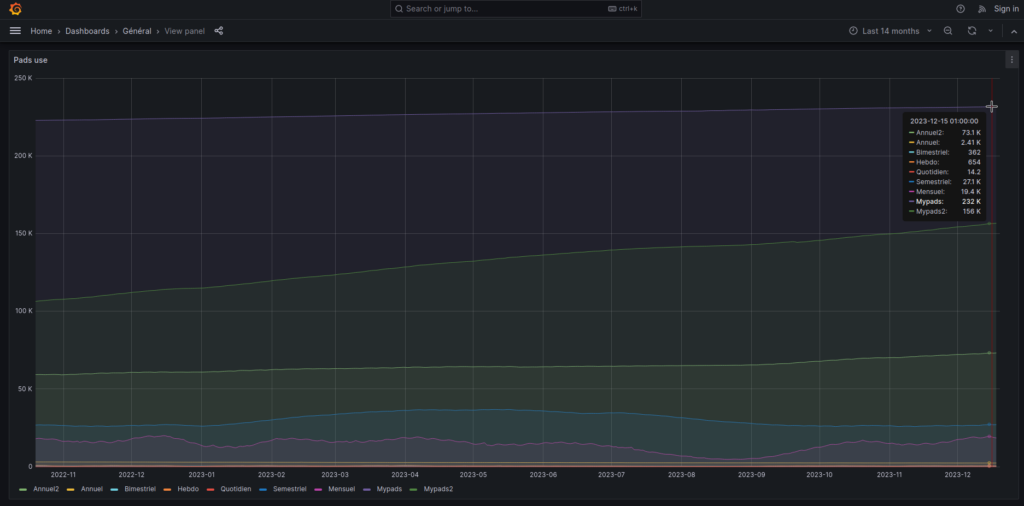

Framapad

Framapad consente a più persone di scrivere sullo stesso documento. Framapad è senza dubbio uno dei più grandi servizi Etherpad al mondo, con:

- 510.900 pad ospitati attualmente

- Diversi milioni di pad ospitati dal lancio del servizio

- 309.000 account su MyPads (+ 60.000 rispetto al 2022)

- Oltre 5 milioni di visite nel 2023

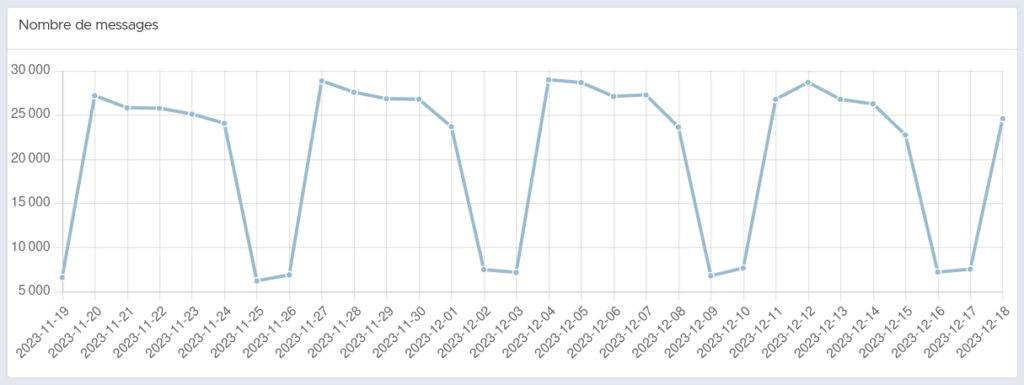

Framalistes e Framagroupes

Framalistes e Framagroupes consentono di creare liste di discussione via e-mail. Poiché il server di Framalistes ha raggiunto la sua capacità massima, nel giugno 2023 abbiamo aperto Framagroupes per continuare a offrire questo servizio, che riteniamo indispensabile. Framalistes e Framagroupes sono senza dubbio i più grandi server di liste di discussione (esclusi i giganti del Web) esistenti, con:

- Più di 1,1 milioni di utenti

- 63.900 liste aperte

- Circa 280.000 e-mail inviate in media ogni giorno lavorativo

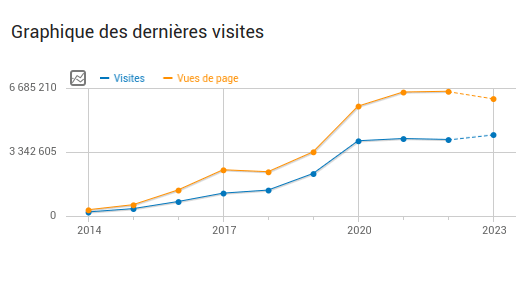

Framaforms

Framaforms semplifica la creazione di questionari online. Framaforms in cifre:

- 867.000 visite al mese

- 418.628 moduli attualmente ospitati

- 172.289 moduli creati quest’anno

Framacalc

Framacalc consente di creare fogli di calcolo collaborativi. È forse il più grande istanza Ethercalc del mondo, con:

- 4.235.879 visite nel 2023

- 218.000 calcoli ospitati

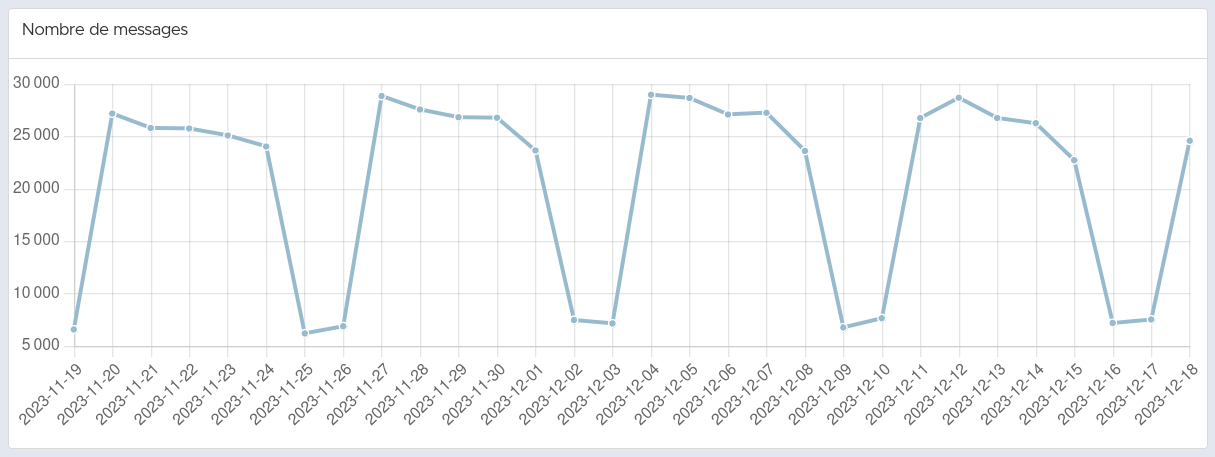

Framateam

Framateam è un servizio di chat che consente di organizzare dei team suddivisi per canale. È probabilmente una delle più grandi istanze pubbliche di Mattermost al mondo, con:

- 148.870 utenti del servizio (di cui 5.582 si collegano ogni giorno)

- 29.665 team

- 168.102 canali di discussione

- Più di 43 milioni di messaggi scambiati dal lancio del servizio

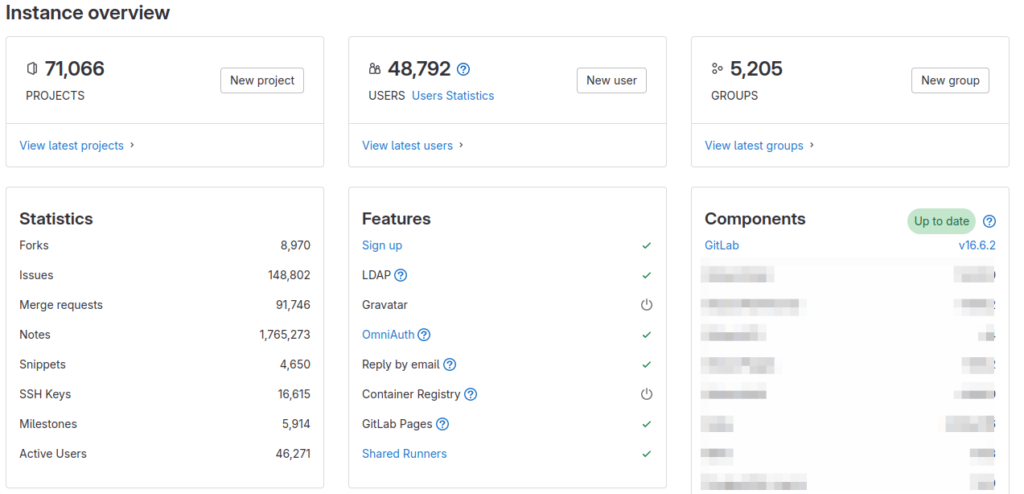

Framagit

Framagit è una fucina di software dove gli sviluppatori possono pubblicare il proprio codice e contribuire a quello degli altri. Framagit è probabilmente uno dei più grandi server Gitlab pubblici in Francia, con:

- 70 679 progetti ospitati

- 49 642 utenti

- 8 966 fork

- 149 789 issues

- 91 623 Merge requests

- 1 764 909 note

Framacarte

Framacarte consente di creare mappe online. E in cifre, è:

- 2 770 510 visite nel 2023

- 6 690 utenti (+ 1 246 in un anno)

- 170 845 mappe ospitate (+ 33.476 in un anno)

Framatalk

Framatalk consente di creare o di unirsi a una sala di videoconferenza. E in cifre, questo è:

- 656 765 visite nel 2023 (+ 45 % rispetto all’anno scorso)

- Una media di 75 conferenze attive per 200 partecipanti per giorno lavorativo

Framindmap

Framindmap consente di creare mappe mentali. In cifre, Framindmap è:

- 295 379 visite nel 2023

- 1,13 milioni di mappe mentali ospitate

- 489 690 utenti

Framavox

Framavox consente a un gruppo di persone di incontrarsi, discutere e prendere decisioni in un unico luogo. Framavox è probabilmente una delle più grandi istanze esistenti dell’eccellente software Loomio, con:

- 119 633 utenti

- 124 566 visite nel 2023

- 12 265 comunità

Framagenda

Framagenda consente di creare calendari online. In cifre, si tratta di:

- 260 000 calendari

- 122 919 utenti

Framaspace

Framaspace è un ambiente di lavoro collaborativo per piccole associazioni e gruppi. In cifre, si tratta di:

- 850 associazioni e piccoli gruppi non organizzati da Google

- 750 nuovi spazi aperti entro il 2023

- 16 server (dedicati e macchine virtuali) per 640 TB di spazio su disco

- Più di 800.000 file ospitati su Framaspace

PeerTube

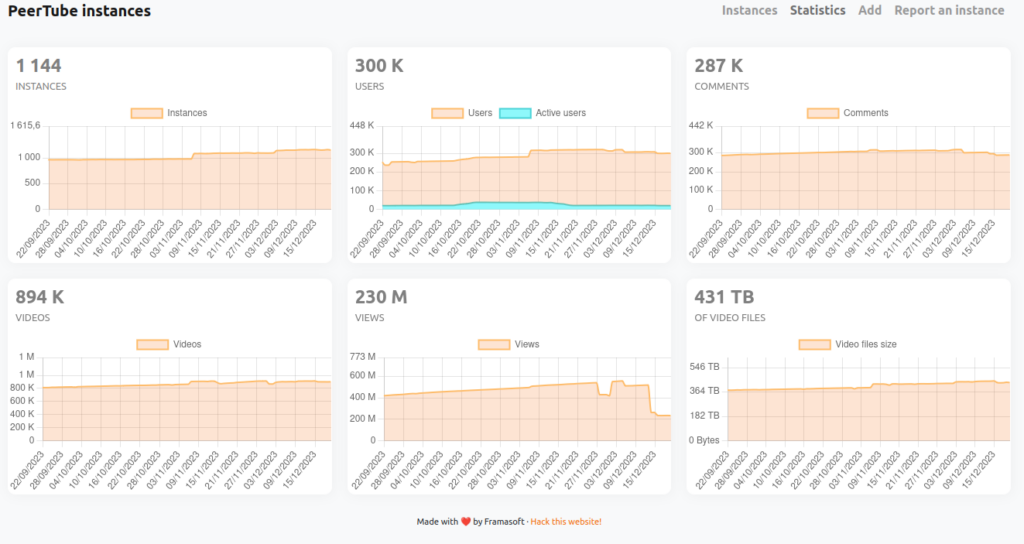

PeerTube è un’alternativa alle piattaforme video. E in cifre è:

- 300 000 utenti

- 893 000 video

- 1 151 istanze pubbliche

- 287 000 commenti ai video

- 231 milioni di visualizzazioni (una visualizzazione viene conteggiata a partire da 30 secondi)

- 434 To di file

- 413 issues risolti nel 2023 (su un totale di 4.360 issues trattate)

- 363 591 visite a JoinPeerTube.org

- 2 sviluppatori stipendiati (il secondo si è unito al team a settembre!)

Mobilizon

Mobilizon è la nostra alternativa ai gruppi e agli eventi di Facebook. In cifre, è:

- 313 554 eventi

- 29 789 utenti

- 86 istanze

- 3 438 gruppi

- 1 sviluppatore (nemmeno a tempo pieno!)

Framadrive

Framadrive, il servizio di archiviazione di documenti, non è più aperto alle iscrizioni, ma funziona ancora! In cifre, si tratta di:

- 10,8 milioni di file

- 4 794 utenti

- 2,6 TB di spazio su disco utilizzato

Framapiaf

Framapiaf, un’istanza del software di micro-blogging Mastodon, non è più aperta a nuove registrazioni ma rimane molto attiva. In cifre, si tratta di:

- 1 500 utenti che si sono collegati negli ultimi 30 giorni

- 850 utenti che hanno postato almeno un messaggio negli ultimi 30 giorni

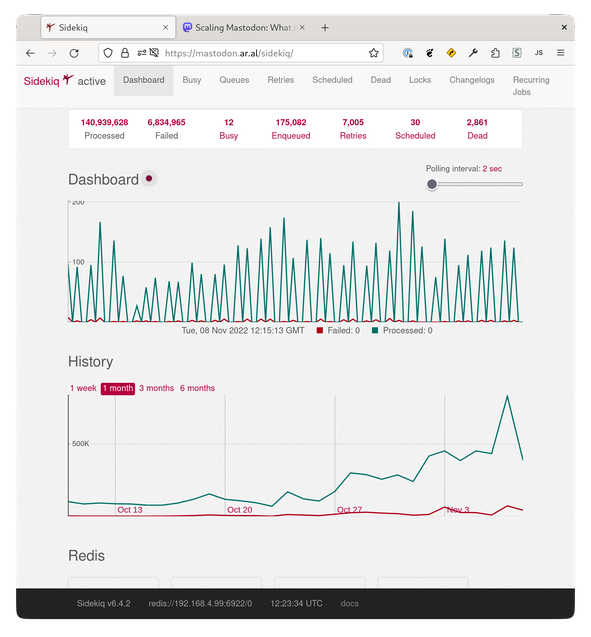

Infrastruttura tecnica

Per quanto ne sappiamo, Framasoft è il più grande fornitore associativo di servizi online al mondo. E a priori, questo modello di funzionamento associativo non esiste da nessun’altra parte! In cifre:

- 58 server e 60 macchine virtuali che ospitano i nostri servizi online

- 0,6 tonnellate di CO2 equivalenti per il consumo annuale di elettricità della nostra infrastruttura tecnica (il nostro host, Hetzner, utilizza energia idroelettrica ed eolica rinnovabile)

- 1 amministratore di sistema a tempo pieno e 2 addetti al supporto tecnico

- 1 persona di supporto a tempo pieno

Partecipo a finanziare i (Frama-)servizi

L’associazione e i comuni culturali

I servizi online che forniamo al pubblico non sono le uniche cose che ci tengono occupati. Ecco qualche dato su alcune delle altre attività che abbiamo svolto quest’anno.

Attività interna

- Framasoft conta 28 membri volontari e 11 dipendenti.

- 45 presentazioni nel 2023, in presenza e/o online, sulle tecnologie digitali, i beni culturali comuni e le questioni in gioco.

- Più di 130 articoli pubblicati sul Framablog nel 2023

- 2 autori⋅ices accompagnati⋅ dalla nostra casa editrice Des Livres en Communs

I progetti in comune

- 1 097 voci nell’annuario Framalibre

- Un corso di formazione e un MOOC creato per chi ospita servizi etici

- 21 operatori in grado di supportare le associazioni nella loro emancipazione digitale elencati sul sito emancipasso.org

- 5 visite di studio in 5 Paesi europei per il progetto ECHO Network

- 8 anni di coordinamento del collettivo CHATONS, che attualmente comprende 91 fornitori di hosting alternativi

Abbiamo bisogno del vostro aiuto!

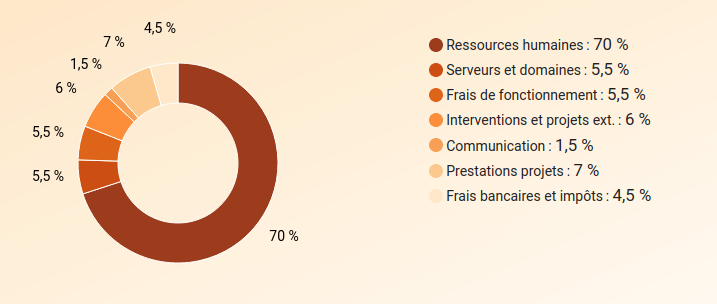

È grazie alle vostre donazioni che possiamo garantire la totale indipendenza finanziaria dell’associazione: la libertà di sperimentare, di continuare, di fallire, di fermarci, di portare avanti i nostri progetti, dai più seri ai più strampalati, sempre in linea con il nostro progetto associativo di educazione popolare ai temi del digitale e dei beni culturali comuni. E in cifre:

- Il 93% del nostro bilancio è finanziato dalle donazioni

- donatori finanziano iniziative di cui beneficiano più di 1,8 milioni di persone ogni mese

- Il70 % del bilancio è destinato al pagamento degli stipendi.

Framasoft è un’associazione di interesse generale: tutte le donazioni fatte a noi sono deducibili fino al 66% per i contribuenti francesi. Quindi una donazione di 100 euro vi costerà in realtà solo 34 euro dopo gli sgravi fiscali.

Se vogliamo raggiungere il nostro budget per il 2024, abbiamo solo 3 giorni per raccogliere 48 000 € : non possiamo farlo senza il vostro aiuto!