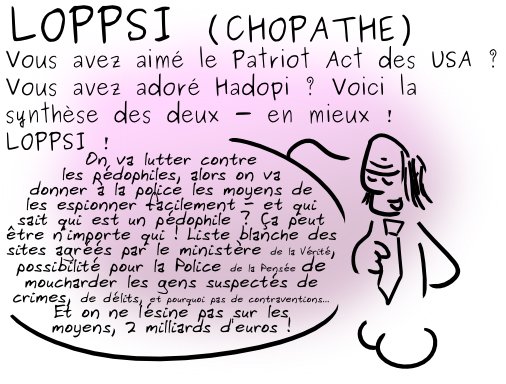

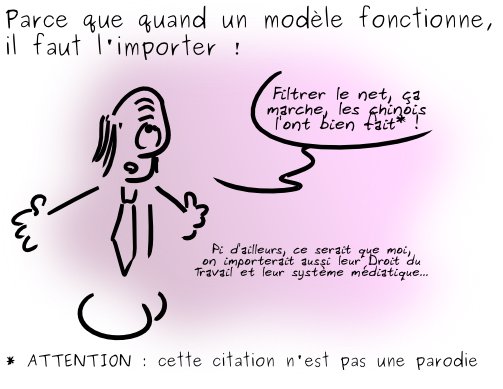

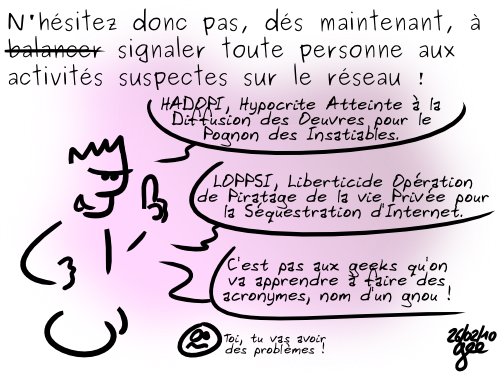

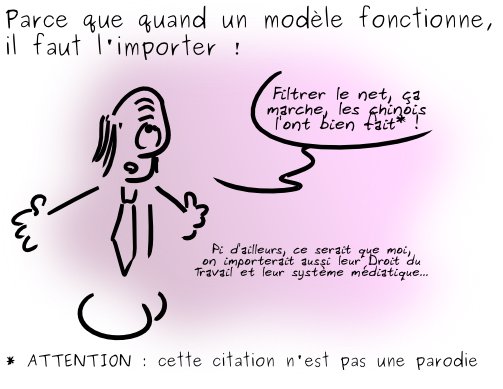

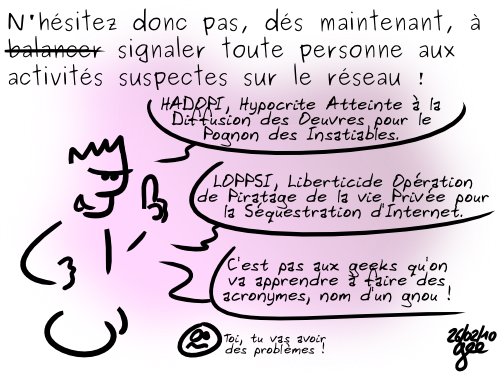

Geektionnerd : Loppsichopate

Préparez vos mouchards, la Loppsi arrive 🙁

(Au fait, vous connaissiez cette chansonnette de la Parisienne Libérée ?)

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Préparez vos mouchards, la Loppsi arrive 🙁

(Au fait, vous connaissiez cette chansonnette de la Parisienne Libérée ?)

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

En décembre dernier nous vous annoncions la création d’un Centre de Formation Logiciels Libres (ou CF2L) dans le cadre de l’Université numérique Paris Île-de-France (UNPIdF), par l’entremise de Thierry Stœhr interviewé pour l’occasion.

En décembre dernier nous vous annoncions la création d’un Centre de Formation Logiciels Libres (ou CF2L) dans le cadre de l’Université numérique Paris Île-de-France (UNPIdF), par l’entremise de Thierry Stœhr interviewé pour l’occasion.

C’est désormais chose faite. Il y a un un site (www.cf2l.unpidf.fr), un mail (cf2l AT unpidf.fr) mais surtout un programme qui commence demain avec la Découverte d’une plate-forme libre, GNU/Linux[1].

Il reste encore des places, alors n’hésitez pas à faire tourner l’information (sur twitticabook et ailleurs), a fortiori si vous connaissez de près ou de loin du personnel des universités franciliennes.

Pour s’inscrire et obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site dédié à la formation.

[1] Crédit photo : Jean-Baptiste Yunes

« Depuis le printemps 2008, l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, l’Australie ainsi qu’un certain nombre d’autres pays négocient secrètement un accord commercial destiné à lutter contre la contrefaçon (Anti-Counterfeinting Trade Agreement ou ACTA). Suite à des fuites de documents confidentiels, il apparaît clairement que l’un des buts principaux de ce traité est de forcer les pays signataires à mettre en place des mesures de répression de partage d’œuvre sur Internet sous la forme de riposte graduée et de filtrage du Net.

« Depuis le printemps 2008, l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, l’Australie ainsi qu’un certain nombre d’autres pays négocient secrètement un accord commercial destiné à lutter contre la contrefaçon (Anti-Counterfeinting Trade Agreement ou ACTA). Suite à des fuites de documents confidentiels, il apparaît clairement que l’un des buts principaux de ce traité est de forcer les pays signataires à mettre en place des mesures de répression de partage d’œuvre sur Internet sous la forme de riposte graduée et de filtrage du Net.

Alors que d’importants débats ont lieu sur la nécessité d’adapter le droit d’auteur à l’ère numérique, ce traité cherche à contourner les processus démocratiques afin d’imposer, par la généralisation de mesures répressives, un régime juridique fondamentalement dépassé. »

Ainsi s’ouvre la rubrique ACTA du site de La Quadrature du Net qui nous demande aujourd’hui d’écrire à nos représentants pour appuyer une initiative de quatre eurodéputés s’opposant à l’accord.

Sur le fond comme dans la forme, cet accord s’apparente à un pur scandale. Ces petites négociations entre amis seraient passées comme une lettre à la poste il y a à peine plus de dix ans. Mais aujourd’hui il y a un caillou dans les souliers de ceux qui estiment bon de garder le secret[1]. Un caillou imprévu qui s’appelle Internet. Raison de plus pour eux de le museler et pour nous de résister…

Pour évoquer cela nous avons choisi de traduire un article de Cory Doctorow qui résume bien la (triste) situation et comment nous pouvons tous ensemble tenter d’y remédier.

Copyright Undercover: ACTA & the Web

Cory Doctorow – 17 février 2010 – InternetEvolution.com

(Traduction Framalang : Tinou, Psychoslave, Barbidule, Goofy et Don Rico)

Le septième round de négociations secrètes sur l’ACAC (Accord commercial anti-contrefaçon, en anglais ACTA) s’est achevé le mois dernier à Guadalajara (Mexique). Le silence radio sur ces négociations est quasi-total : tels les kremlinologues de l’ère soviétique, nous devons nous contenter d’interpréter les maigres indices qui transpirent au-delà des portes closes.

Voici ce que nous savons : l’idée que des traités fondamentaux sur le droit d’auteur puissent être négociés secrètement est en train de perdre du terrain partout dans le monde. Les législateurs des pays participant aux négociations exigent que ce processus soit ouvert à la presse, aux activistes et au public.

Pour leur répondre, les négociateurs soutiennent — de manière surprenante — que le traité ne modifiera en rien les lois de leur pays, et que seuls les autres états devront faire évoluer leur droit (comme tous ces pays ont des législations foncièrement divergentes en matière de droits d’auteur, quelqu’un ment forcément. Je parie qu’il mentent tous).

Nous connaissons enfin l’attitude des promoteurs de l’ACAC à l’égard du débat public : au cours de la terne « réunion publique » tenue avant que les négociations ne débutent, une activiste a été expulsée pour avoir ébruité sur Twitter un compte-rendu des promesses faites verbalement par les intervenants à la tribune. Alors qu’on l’emmenait, elle a été huée par les lobbyistes qui peuvent participer à ce traité dont sont exclus les simples citoyens.

Cette situation embarrasse toutes les parties concernées, mettant à nu une attitude pro-capitaliste dont l’intérêt dépasse largement le cadre du copyright. Cela doit cesser. Nous verrons dans cet article comment nous en sommes arrivés là, et ce que vous pouvez faire pour mettre un terme à cette menace.

Un peu d’histoire, pour ceux à qui les épisodes sous-médiatisés précédents auraient échappé : les traités internationaux sur le droit d’auteur émanent à l’origine d’une agence des Nations Unies appelé l’OMPI, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Au départ, il s’agissait d’une agence privée créée pour servir de bras armé aux grandes « industries de la propriété intellectuelle » (musique, films, produits pharmaceutiques, télévision, etc.). Elle a pris forme en tant que consortium d’industries du privé, puis a ultérieurement gagné une légitimité lors de son intégration à l’ONU.

La prise en compte par l’ONU a donné un pouvoir énorme aux intérêts privés qui ont fondé l’OMPI, mais dans le même temps cela signifiait qu’ils devaient suivre les règles de l’ONU, c’est-à-dire que les organismes non-gouvernementaux et la presse était autorisés à assister aux négociations, à en rendre compte et même à y participer. Au début des années 2000, le groupement d’intérêt public Knowledge Ecology International a commencé à embrigader d’autres organisations pour suivre les actions de l’OMPI.

Ah, au fait, j’étais l’un des délégués qui a rejoint cette vague, au nom de l’Electronic Frontier Foundation. Les militants présents à l’OMPI ont tué dans l’œuf le traité en cours de négociation, le Traité de Télédiffusion, et l’ont remplacé par un autre destiné à aider les personnes aveugles et handicapées, les archivistes et les éducateurs. Pas vraiment les actions prioritaires pour les grosses multinationales du divertissement.

Ils ont donc déplacé leurs forums. Depuis 2006, divers pays riches — les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Union Européenne, l’Australie et d’autres – ont tenu une série de séances de rédaction de traité en comité privé, sous le sceau de la non-divulgation.

Tout secret connu de deux personnes ou plus finit toujours par s’éventer, aussi de nombreuses divulgations nous donnent-elles un aperçu du chapitre « Internet » du traité, où des dispositions ont été prises sur la gouvernance et les restrictions imposées au réseau mondial. Lisez donc la suite.

Arrêtons-nous un instant pour parler des concepts de copyright, d’Internet, et de gouvernance. Historiquement, les lois sur le copyright ont été écrites par et au bénéfice des prestataires de l’industrie du divertissement. Les règles du copyright n’ont pas été pensées pour contrôler de façon appropriée un quelconque autre domaine: on n’essaie pas de caser des morceaux du code du travail, des lois sur la finance, l’éducation, la santé ou les campagnes électorales dans le système du copyright.

Mais dès que vous transférez ces activités à Internet, le copyright devient la première méthode de contrôle, faisant autorité sur tout. Il est impossible de faire quoi que ce soit sur Internet sans faire de copie (vous venez de créer entre 5 et 50 copies de cet article rien qu’en suivant le lien qui vous y a amené). Et comme le copyright régit la copie, toute règle qui touche à la copie touchera également à ces domaines.

Et c’est bien ce qui dérange dans le secret qui entoure l’ACAC, même quand on ne se préoccuppe pas de copyright, d’utilisation équitable (NdT : « fair use »), ou de tout autre sujet biscornu.

Divers brouillons de l’ACAC ont inclus l’obligation pour les FAI d’espionner leurs clients et d’interdire quoi que ce soit qui ressemble à une violation de copyright. (Cela signifie-t-il qu’on vous empêchera d’enregistrer une publicité trompeuse ou mensongère et de l’envoyer à votre député ?) L’ACAC a également soutenu la fouille des supports multimédia aux postes frontières pour y chercher des infractions au copyright (Les secrets professionnels de votre ordinateur portable, les données clients confidentielles, des correspondances personnelles, votre testament, vos coordonnées bancaires et les photos de vos enfants prenant leur bain pourraient être fouillées et copiées la prochaine fois que vous partez en voyage d’affaires).

L’ACAC a en outre appelé à la création de procédures simplifiées pour couper l’accès à Internet d’un foyer entier si l’un de ses membres est accusé d’une infraction (ainsi, votre épouse perdra la capacité de contacter par e-mail un praticien gériatre au sujet de la santé de grand-papa si votre enfant est soupçonné d’avoir téléchargé trop de fichiers par poste-à-poste (P2P).

Ce n’est pas tout, mais ce sont là quelques exemples des propositions principales des sommets secrets de l’ACAC.

Je pense par ailleurs que toutes les ébauches de l’ACAC sont également mauvaises pour le copyright et les créations qu’il protège. Je suis l’un des nombreux artistes qui gagnent leur vie en ligne, et qui profitent d’un Internet libre et ouvert. Mes livres sont disponibles au téléchargement gratuit le jour même où mes éditeurs le mettent en rayon. Mon premier roman pour jeunes adultes – Little Brother (NdT : « Petit Frère ») – a atteint le classement des meilleurs ventes du New York Times grâce à cette stratégie.

Mais même si vous vous fichez éperdument de la musique, des films, des jeux ou des livres, vous devez prêter attention à l’ACAC.

Ceci dit, le fait est que nous ne savons presque rien de la façon dont s’est déroulée la septième réunion. Elle a assez mal démarré : lors d’une réunion d’information publique, les organisateurs de l’ACAC ont tenté de faire signer à l’assistance un accord de non-divulgation (lors d’une réunion publique !), et ont ensuite fait sortir une activiste qui ébruitait des notes sur les éléments publiés — elle a été évincée manu militari sous les huées des lobbyistes présents, outrés que le public puisse assister à la réunion.

Pendant la réunion, des membres de diverses représentations parlementaires de par le monde se sont levés au sein de leur institution, et ont exigé de prendre connaissance des détails du traité qui était négocié par le département du commerce de leur pays, sans la supervision de leur sénat ni de leur parlement. Les législateurs de toute l’Europe, les membres des parlements canadien et australien, et les représentants du Congrès des États-Unis se sont vu opposer un silence de marbre et de vagues garanties.

Ces assurances étant les seules informations publiques visibles que nous ayons sur la question, elles méritent notre attention : l’Union Européenne, les États-Unis et le Canada ont tous affirmé que rien dans l’ACAC n’aura d’impact sur le droit national dont les représentants élus sont responsables.

Au lieu de cela, ils prétendent que l’ACAC ne fait qu’incarner les lois nationales dans un accord international, ce qui dans les faits oblige tout le monde à s’aligner sur les lois existantes.

Cette absurdité — pourquoi négocier un traité qui ne changerait rien ? — devient encore plus ridicule lorsque l’on considère que l’Union Européenne, le Canada et les États-Unis ont des règles de droit d’auteur différentes et incompatibles sur les questions en discussion à l’ACAC. Il est littéralement impossible pour l’ACAC de parvenir à un ensemble de règles qui n’entraînerait pas de modifications pour tout le monde.

Certes, nous pourrions tous constater par nous-mêmes ce qui a été proposé, si seulement l’ACAC était ouvert au public, comme tous les autres traités sur le copyright mondial le sont depuis l’avènement d’Internet.

Là encore, voici une série de déclarations contradictoires sur lesquelles nous creuser la tête : le délégué en chef du commerce États-Unien dit que le secret est une condition requise par les partenaires des États-Unis. Or, la déclaration sur la confidentialité qui a été divulguée provient clairement des États-Unis. De nombreux États de l’UE sont sur le point de lancer un appel officiel pour la transparence de l’ACAC.

Pour ma part, je parie sur les États-Unis. L’industrie mondiale du divertissement a plus d’emprise là-bas que dans toute autre nation, et l’administration Obama est allée jusqu’à nier la loi sur la liberté de l’information (NdT « Freedom of Information Act ») pour le traité en prétextant des raisons de sécurité nationale. (Oui, la sécurité nationale ! Ceci est un traité de droit d’auteur, pas une liste des codes de lancement de missiles.) Et le Bureau du Représentant État-Unien au Commerce (ndt : « United States Trade Representative », USTR) a déclaré clairement que l’administration Obama prévoit de ratifier l’ACAC par décret, sans la faire passer par le Congrès.

Le prochain sommet de l’ACAC se déroulera en Nouvelle-Zélande en avril, et les militants se préparent pour la bataille. En Nouvelle-Zélande, les opposants au copyright (NdT : « copyfighters ») sont aguerris et prêts à en découdre, ayant récemment repoussé le règlement 92A qui aurait permis aux producteurs de cinéma et de musique de couper l’accès à Internet sur simple accusation — sans preuve — de violation de copyright.

Impliquez-vous. Appelez votre sénateur, votre député, votre euro-député. Dites-leur que vous voulez que l’ACTA soit négocié de façon ouverte, avec la participation du public et de la presse.

Refusez que des règles affectant les moindres recoins de votre vie en ligne soient décidées en douce par ceux qui ne défendent que les intérêts de leur portefeuille.

Cory Doctorow

Militant de l’Internet, blogueur – Co-rédacteur en chef de Boing Boing

[1] Crédit photo : Raïssa Bandou (Creative Commons By)

François Elie est co-fondateur et président de l’Adullact[1] ainsi que vice-président de l’Aful[2], professeur agrégé de philosophie et élu de la ville et de l’agglomération d’Angoulème dont il a été longtemps en charge des nouvelles technologies.

François Elie est co-fondateur et président de l’Adullact[1] ainsi que vice-président de l’Aful[2], professeur agrégé de philosophie et élu de la ville et de l’agglomération d’Angoulème dont il a été longtemps en charge des nouvelles technologies.

Vous comprendrez alors aisément pourquoi lorsqu’a été mis en ligne le rapport Fourgous Réussir l’école numérique[3] (dont nous avons publié ici-même quelques libres extraits), nous lui avons demandé son avis, qui a pris la forme d’une note de lecture que nous vous proposons ci-dessous.

François Elie est également l’auteur du livre Économie du logiciel libre[4] dont la première phrase annonce la couleur : « Cet ouvrage s’adresse à ceux qui font, vendent, utilisent ou achètent du logiciel libre, c’est-à-dire tôt ou tard… à tout le monde ».

Et puis l’on se souvient de sa lettre aux candidats à l’élection présidentielle de 2007[5]. Elle reste plus que jamais d’actualité. Mais nous en sommes déjà à mi-mandat et le constat est là. « En vous demandant de prendre la mesure des enjeux du développement du logiciel libre pour la France, j’écris ces mots en tremblant: l’avenir en effet nous jugera. Ceux qui pouvaient agir et ne l’auront pas fait porteront une lourde responsabilité devant l’histoire ».

Le rapport Fourgous est une belle occasion d’agir, a fortiori si l’on prend ces quelques notes en considération.

Remarque : Vous pouvez également voir sur le Framablog cette interview de François Elie réalisée par Intelli’n TV à l’occasion de la sortie de son livre.

Même si je suis un geek, très loin d’être un technophobe, je crois pour d’assez fortes raisons comme Alain que « l’enseignement doit être résolument retardataire »[6] (relire les Propos sur l’éducation). On ne commence pas par la fin !

Pour ce qui nous occupe, ce qu’il faut craindre, ce sont les séductions du numérique. Apprendre le clavier avant de savoir écrire ? Non ! L’école doit éclairer et exercer l’esprit. Elle doit nous rendre libres, et non nous habituer/enchaîner à telle ou telle interface. Alors on aurait peut-être du parler de l’école à l’ère du numérique. Mais cela n’a pas d’importance si ce n’est qu’affaire de mots. Disons qu’il faut vraiment craindre l’école numérisée.

Je n’ai pas vu que le rapport définisse le numérique. En philosophie nous avons tendance à nous méfier des fausses évidences. Le numérique, tout le monde saist ce que c’est ! Pas si sûr. Alors je développe un instant. Car au fait, c’est quoi le numérique ?

La codification digitale de l’information sur des supports informatiques a deux conséquences énormes.

La première conséquence : là où l’imprimerie avait édifié une interface de pouvoir entre celui qui écrit et celui qui lit, l’internet rend à chacun le pouvoir d’écrire. L’école à l’ère du numérique n’est pas une école où l’on apprend surtout à lire, mais une école où l’on apprend aussi à écrire.

Le rapport le mentionne, 41% des jeunes ont un blog. Pensera-t-on à l’inclure dans leur e-portfolio ? Apprend-on aux enfants à écrire dans Wikipédia? Est-ce le pays qui a fait naître l’Encyclopédie de Diderot (et où Arago a racheté le brevet du daguerréotype pour le donner au monde) doit aider au financement de Wikipédia ? Mais je pose peut-être de mauvaises questions. Le rapport mentionne la création, la participation, comme ingrédient et adjuvant des enseignements, sans doute. L’école numérique peut être plus enthousiasmante: elle peut être le lieu où l’on accède au savoir, où l’on apprend à le produire et à le partager.

La seconde conséquence : dans le monde du numérique, copier n’est pas reproduire[7]. La diffusion du savoir peut se faire à coût marginal nul.

Cela change tout (ou devrait tout changer) de la façon dont l’école se situe par rapport aux éditeurs de contenu. Cela bouscule les systèmes juridiques, les modèles économiques. On sent comme une hésitation dans le rapport sur ce point. J’y reviendrai.

Analogie avec l’arrivée de la télévision – J’appartiens à la génération qui a vu se développer la télévision: on ne s’en est pas servi ou si peu ou si mal à l’école. Il y aurait eu là un instrument formidable pour accompagner la massification. Il y avait là aussi une menace terrible. L’école n’a pas réussi à en faire un instrument, sans doute faut-il le regretter. Elle a su résister à s’en faire l’instrument. Il faut s’en féliciter. Il y aura deux manières de rater l’école numérique : ne pas réussir à intégrer le numérique dans les situations d’enseignement, réduire le système éducatif à n’être qu’un client pour des industries numériques. Nous devons craindre davantage ce second danger.

La France qui était un géant de l’informatique est devenue un nain. Elle a retardé par exemple son entrée de plain pied dans l’internet grâce/à cause du minitel. Il me semble qu’il faut considérer cela comme un élément de contexte. Parmi les freins: notre aptitude à nous tirer des balles dans le pied, à ne pas voir nos atouts. Que serait une ligne Maginot numérique ?

Sur la méthode. Il est toujours important de regarder ce qui se fait ailleurs. mais attention à « l’herbe est toujours plus verte ailleurs ». Il faut aussi regarder ici, d’ailleurs. Regarder ailleurs ce qu’on nous envie! On s’extasie à l’étranger sur le développement du logiciel libre en France et sur Sésamath (Serons-nous les derniers à nous en apercevoir, et à miser vraiment, réellement sur nos atouts, pas sur ceux que nous envions aux autres). Et puis on ne gagne pas les guerres avec les armes de la précédente.

Il me semble qu’il faut fixer des objectifs, évaluer. Comment mesurer si les mesures préconisées ont été efficaces ? Finalement, plutôt que d’expérimenter sans évaluer, je me demande s’il ne suffirait pas parfois de seulement mesurer… On gagnerait du temps !

On mentionne l’Académie en ligne. Dispose-t-on d’une évaluation de ses premiers résultats ?

Ce n’est pas toujours très lisible, trop d’items, où l’on trouve mélangés des détails d’équipement et des principes. Sans doute la loi du genre.

J’ai tendance à penser qu’il faut réfléchir aux buts avant de réfléchir aux moyens. J’observe que le rapport commence par mesurer que le haut débit n’est pas assez utilisé en France et l’on y parle d’abord « équipement ». Revenons aux fondamentaux: aux frontons de nos écoles figure la devise de la République: liberté, égalité, fraternité. Regardons comment le numérique pourrait aider l’école à redevenir ou rester l’école.

Je suis un peu surpris que dans un rapport d’un tel niveau on préconise en mesure 2 le déploiement d’un outil particulier.

D’autant que les videoprojecteurs intègrent désormais cette fonction[8] ! Mais pas exactement au même prix…

Ces matériels doivent être interopérables ! Actuellement ce n’est pas le cas. Il y a des établissements avec des TBI de plusieurs marques différentes, incompatibles et a fortiori non interopérables.

Mon inquiétude, c’est que l’école soit vue après ce rapport par les industriels comme un simple marché pour leurs produits. L’école vaut mieux que cela. Oui au « serious game » ! Mais par exemple le critère d’évaluation ne sera pas la santé de l’industrie du serious game, mais le progrès des élèves. Si l’on voulait faire du serious game libre, avec des systèmes-auteurs à libre disposition ce serait possible! Mais est-ce cela que l’on veut ?

Je vais prendre un exemple plus parlant.

La situation des personnes handicapées en matière de nouvelles technologies est alarmante. Oui, les nouvelles technologies sont un formidable instrument d’accessibilité. Mais à quel prix ? Dans cette niche les marchands ne sont pas exactement des philanthropes. Vous savez combien coûte un système mécanique pour tourner les pages d’un livre ? Est-ce qu’il serait utile de financer un système de visio-conférence libre ? Vous imaginez les conséquences pour le développement du télétravail ? Le frein, ce n’est pas l’usage des outils, c’est le coût exhorbitant des outils ! Il faut choisir entre promouvoir les usages et promouvoir les outils.

Promouvoir vraiment les usages (et l’économie qui va avec) c’est libérer les outils !

Plutôt que d’aider les gens à se payer des logiciels… libérons les logiciels. L’économie autour des usages est plus rentable que le commerce sur les outils.

C’est une très bonne chose ! Au sein du groupe ITIC[9], j’ai suivi ce dossier. C’est une chose qui me tient à coeur. Mais s’est-on demandé pourquoi cet enseignement n’existait pas, avait été supprimé ?

Il faut aller au bout des choses: créer une inspection d’informatique, proposer un concours, avec une certification ouverte à la VAE[10]. Tout cela est bel et bon.

L’enjeu de fond reste toujours quand même : faut-il enseigner à utiliser ou à maîtriser. Je ne suis pas rassuré sur ce point. Faut-il enseigner à « maîtriser l’utilisation » ? La Finlande, c’est le pays où sont nés Linux et Nokia. Excusez du peu. Il faut croire qu’ils ont du chercher à vraiment comprendre comment ça marchait !

Sur les langues j’ai écrit[11] l’an dernier à tous les départements, toutes les régions, au ministère, pour leur dire qu’il serait intelligent d’investir dans le développement d’LLSOLL[12], le labo de langue libre qu’avait commencé la ville de Genève.

Je suis un peu désabusé, même si j’observe qu’en matière de langues on met le paquet dans la réforme de la seconde (avec une inquiétude sur l’enseignement de l’allemand, mais c’est une autre histoire…).

Le logiciel qui renforce l’estime de soi « bravo, continue ». Les enfants ne sont pas dupes… Pour parler philosophie, disons que le désir de reconnaissance d’un sujet n’est pas exactement le désir d’être reconnu par un objet.

L’idée d’une structure de coordination nationale est-elle une bonne idée ? Cela me rappelle la formule de Clémenceau : « Quand on veut enterrer un problème, on crée une commission ».

Va pour l’Agence pour l’Accompagnement au Développement du Numérique dans l’Education (ADNE). La vraie question c’est: que devra-t-elle faire ?

Ce serait l’occasion pour faire du collaboratif entre acteurs de l’école, pour donner l’exemple : on n’enseigne que ce qu’on est !

Accompagnement à la scolarité. Il faut impliquer les enseignants, en profiter pour transformer les relations avec les élèves. Sinon les élèves iront chercher tous chercher ailleurs.

Il manque une offre logicielle de qualité en la matière ? Il faut faire développer, la mettre en libre et distribuer partout. Il y a 70.000 établissements scolaires. On paie 1 fois le développement en amont et on économise 70.000 licences. Cela devrait s’appeler de l’efficience non ?

À moins que l’on se prépare à faire payer 70.000 fois ceci, et 70.000 cela.

Le développement des ENT[13] a été un poème… On aurait voulu qu’ils ne se développent pas ou le plus lentement possible qu’on ne s’y serait pas pris autrement. Passons…

Au lieu de se mettre autour d’une table et de financer en mutualisant un système libre qui puisse 1) être déployé vite et bien et 2) être maintenu correctement partout, on a laissé chacun se débrouiller, et on y est encore…

La région Ile de France vient de notifier un marché pour un ENT libre. I had a dream…

Si les enseignants doivent rentrer leurs notes, pourquoi l’Institution ne développerait pas en libre (ou ne racheterait pas un logiciel de notes pour le mettre sous licence libre), pour une ergonomie commune.

La forge de l’Adullact[14] l’accueillera avec plaisir.

C’est très bien de mettre du très haut débit partout. Mais il faudra aller au bout de la démarche. Est-ce que cela va nous conduire à nous déplacer… pour avoir tout à disposition, comme dans le télétravail, qui existe déjà: on se déplace… pour télétravailler ! Le rapport le mentionne : le temps et le lieu de l’école vont devoir changer. Décidement le haut débit pour tous, ça touche à tout !

L’école numérique ce n’est pas l’école + le haut débit…

Comme suppléant de Bernard Lang au Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistisque[15], je crains que voter une exception pédagogique en urgence ne soit une contradiction dans les termes. Le test en trois étapes peut-il passer ?

Il y a pourtant une solution simple et très rapide à mettre en place : miser vraiment sur les ressources libres et ouvertes (logiciels et ressources documentaires).

Je n’ai pas compris le but. Ou alors il n’est pas lisible. Mutualisation ?

Dommage qu’il ne soit pas question des développements logiciels d’ENT (à partir de la souche de Dijon par exemple[16]).

À première vue c’est formidable. Mais la mesure précédente, la 22, est un fonds pour soutenir l’édition propriétaire. Doit-on comprendre alors que l’on va encourager/favoriser les ressources libres… sans argent.

Pourtant elles sont comme les logiciels : elle sont gratuites une fois qu’elles ont été payées… Dire (tandis qu’on finance par ailleurs les marchands) à ceux qui produisent bénévolement un patrimoine libre avec le souci du bien commun « Bravo, merci, continuez », ce n’est pas vraiment les y encourager !

Sésamath est présenté comme une référence (son influence sur d’autres associations professionnnelles dans d’autres matières que les mathématiques en atteste assez). Le rapport encourage-t-il l’Institution à promouvoir à grande échelle cette exception française ? Et dans toutes les matières ?

Il y a comme une hésitation dans le rapport. Il faudrait que les enseignants collaborent, coopèrent, surtout pour se former. Le fait qu’ils aillent jusqu’à produire des contenus, et les plus adaptés, semble un peu embêtant…

Comment dire aux enseignants: collaborez, tandis que les contenus et les logiciels s’achèteraient ailleurs. Ca va forcément clocher quelque part.

Une certitude: ce sont les collectivités qui paieront. Habituellement c’est celui qui paie qui finalement décide. (C’est celui met la pièce dans le juke-box qui choisit la musique).

Il y a deux scénarios possibles:

Dans les deux cas l’industrie du numérique se développera… mais dans le second cas l’école numérique sera une autre école.

Le rapport parle de la mise en place de plate-formes collaboratives. Plus que des lieux de rencontre, ce sont des lieux de production: les places de marchés sont là, pas ailleurs !

C’est là que se produisent les ressources (logicielles et documentaires).

Pourvu qu’on ne soit pas en train de passer à côté d’une opportunité formidable, en se trompant sur ce qu’est l’Economie Numérique. On risque de déplacer un modèle de l’édition (d’outils et de contenus) qui est totalement inadapté, et qui va se fonder sur des modèles instables et transitoires. Cela fera peut-être la fortune de quelques habiles, mais l’école en tirera-t-elle bénéfice? C’est ce que je saurais dire…

Ce que j’espère ? Que les collectivités, qui vont payer, aillent vers la mutualisation, pour produire ensemble des resssources libres. Mais je ne sais pas si ce choix sera fait, car il n’est pas simple d’organiser cette mutualisation et d’inventer. Mais à coup sûr nous aurions là une école à donner au monde !

De toutes manières, nous aurons l’école numérique que nous méritons.

[1] Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour l’Administration et les Collectivités Territoriales : http://adullact.org et http://adullact.net

[2] Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres : http://aful.org

[3] Le rapport Fourgous dans son intégralité + brochure de synthèse

[4] Économie du logiciel libre – François Elie – Éditions Eyrolles – Novembre 2008

[5] Lettre aux candidats à l’élection présidentielle de 2007 – François Elie – Février 2007

[6] Voir cette formule reprise par André Maurois

[7] Pour le dire d’un mot: pour reproduire une automobile dans le monde réel, il faut en construire une; mais copier une ressource numérique ou un logiciel n’est pas le reconstruire, c’est le copier, et la copie du logiciel fonctionne aussi, et le livre est en deux exemplaires! Il est évident qu’on ne peut pas penser l’articulation de la production et de la diffusion des objets numériques comme dans le monde de choses !

[8] Voir Deux nouveaux vidéoprojecteurs « révolutionnaires» présentés au Bett 2010

[9] Groupe de travail ITIC au sein de l’ASTI

[10] VAE pour la Validation des Acquis de l’Expérience

[11] La lettre au sujet de la mutualisation du projet LLSOLL

[12] LLSOLL (Laboratoire de langues en Standards Ouverts et Logiciels Libres)

[13] ENT pour Espace numérique de travail

[15] Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

Reprise du second article de l’enquête de Mediapart sur l’école à l’ère numérique, introduite dans un précédent billet.

Reprise du second article de l’enquête de Mediapart sur l’école à l’ère numérique, introduite dans un précédent billet.

« Derrière le ministre de l’éducation, l’ancien secrétaire d’État à l’industrie n’est pas très loin », nous dit Louise Fessard.

Et Microsoft non plus[1].

Mais la journaliste a eu la bonne idée d’en décrypter la présence et l’influence en s’appuyant, une fois n’est pas coutume, sur de nombreux articles de ce blog (cf notes de bas de page). Inutile de vous dire que cette reconnaissance nous honore quand bien même la situation évoquée mérite toujours d’être mise à jour en faveur du Libre.

Remarque : Cet article a été publié juste avant la sortie du rapport Fourgous désormais disponible.

Louise Fessard – 8 février 2010 – Mediapart

(avec son aimable autorisation)

En visite au Bett, le salon mondial du numérique éducatif à Londres, le 17 janvier, le ministre de l’éducation, Luc Chatel, a réaffirmé sa volonté de lancer un grand plan numérique pour l’école « dans le cours du premier trimestre 2010 ». Près de 7.000 communes de moins de 2.000 habitants ont déjà bénéficié de subventions de 10.000 euros pour équiper leur école dans le cadre du plan écoles numériques rurales.

Devant une rangée d’industriels français du numérique, il a confirmé la possibilité d’utiliser une partie du grand emprunt à cette fin. Car derrière le ministre de l’éducation, l’ancien secrétaire d’État à l’industrie n’est pas très loin. « Ce sont des réservoirs, des perspectives de croissance très importants que d’avoir des pouvoirs publics qui investissent de manière durable dans ce secteur », lance ainsi Luc Chatel (cf vidéo).

En moyenne, l’école française ne dispose que d’un ordinateur pour 12 élèves (contre un pour 6 en Grande-Bretagne) et moins de 30.000 tableaux blancs interactifs (contre 470.000 en Grande-Bretagne)[2]. Plus préoccupant, il existe une grande disparité d’équipement entre les territoires : un rapport de la Cour des comptes révélait en décembre 2008 que, dans les écoles primaires, le taux d’équipement allait d’« un ordinateur pour 5 élèves à un pour 138 élèves » selon les communes.

La faute à une absence de politique nationale : ce sont les collectivités territoriales (commune pour les écoles, département pour les collèges, région pour les lycées) qui financent ordinateurs, logiciels, connexion au réseau. « C’est bien de venir voir les innovations, se désolait un principal de collège rencontré au salon professionnel Educatice en novembre 2008, mais budgétairement on n’a pas la maîtrise, c’est le conseil général qui décide. »

Aussi le plan écoles numériques rurales, qui a laissé aux écoles candidates le choix des solutions informatiques tout en assurant un financement étatique, a-t-il fait mouche parmi les petites communes[3]. Devant l’afflux des candidatures, Luc Chatel a dû débloquer 17 millions d’euros supplémentaires, en plus de l’enveloppe initiale de 50 millions. « Le fait que l’Etat prenne en charge ce dispositif peut éviter un accroissement des inégalités », se réjouit Gilles Moindrot, secrétaire général du SNUipp, le principal syndicat des professeurs des écoles.

Le matériel n’est pas « forcément le nerf de la guerre », a souligné Luc Chatel le 17 janvier, jugeant en revanche « absolument capitales la question des ressources pédagogiques et la question de la formation »[4]. Le député (UMP) des Yvelines, Jean-Michel Fourgous, doit rendre son rapport sur les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) à Luc Chatel le 15 février. « Si on ne veut pas renouveler les échecs des grands plans informatiques précédents, il faut abandonner l’histoire du 80% pour l’équipement / 20% pour la formation, et passer au 50/50 », explique-t-il.

Les industriels ont déjà largement investi le terrain : les grands groupes ne se contentent plus de vendre du matériel ou des logiciels, ils offrent aux enseignants des espaces d’échange, des forums, des ressources pédagogiques, des formations pour utiliser leur technologie. « Il faut comprendre qu’accrocher une boîte noire au mur, ça n’apporte pas grand-chose, explique Emmanuel Pasquier, directeur général de la société Promethean, leader des tableaux blancs interactifs (TBI) en Europe. Il faut faire un très gros travail avec la communauté éducative et mettre en place un écosystème autour du TBI qui comprenne les tableaux interactifs, les boîtiers d’évaluation, les ardoises mais aussi des logiciels d’aide à la création pédagogique, la formation et l’accompagnement continu des enseignants. » La communauté virtuelle Promethean Planet revendique ainsi plus de 500.000 enseignants dans le monde.

Microsoft France a choisi de multiplier les partenariats avec le monde associatif enseignant, en adaptant son programme international « Partners in learning »[5], actif dans une centaine de pays, au contexte français : « Nous apportons un support technologique et financier aux initiatives des enseignants, mais notre plus grosse valeur ajoutée, c’est la mise en réseau entre enseignants », explique Thierry de Vulpillières[6], directeur des partenariats éducation. Microsoft vient ainsi en aide à des projets peu reconnus et relayés par l’institution scolaire. En toute discrétion, se gardant bien de placarder son logo à tout-va.

L’entreprise américaine a ainsi participé à la refonte de la plateforme Internet du Café pédagogique[7], le site d’actualité pédagogique de référence avec ses 222.000 abonnés, « qui craquait de partout », mais se contente d’y animer un forum sur une opération commerciale « Microsoft Office 2007 gratuit pour les enseignants ». Elle a aussi développé une offre de formations à cette suite bureautique et à son « espace de travail numérique » par l’intermédiaire de Projetice[8], une association d’enseignants créée en 2006.

« Au départ, différents enseignants ressentaient comme un manque l’absence d’associations sur les Tice dans le paysage français, raconte Thierry de Vulpillières. Ils sont venus me voir et j’ai participé au financement de la création de l’association. » Une association qui se dit « indépendante » mais vit en partie des commandes commerciales de Microsoft. « Au côté de celles d’Orange, de Texas Instrument, Smart, etc. », nuance Thierry de Vulpillières.

C’est encore Microsoft qui est à l’origine de la tenue du premier forum des enseignants innovants à Rennes en 2008, que l’entreprise finance à hauteur de 30%[9]. « En 2007, Microsoft avait, avec l’Unesco, organisé au Louvre le forum européen des enseignants innovants, raconte Thierry de Vulpillières. J’ai impliqué des enseignants français et ils se sont dit qu’ils allaient organiser quelque chose au niveau national pour récompenser l’innovation pédagogique. »

Microsoft emploie aussi des méthodes plus classiques et massives. Depuis juin 2008, les enseignants peuvent télécharger et installer gratuitement Office 2007 à leur domicile. Pour mener cet « assaut du monde de l’éducation » (voir doc joint), Microsoft et l’agence de communication Infoflash ont créé un site Web spécifique et envoyé des centaines de courriers nominatifs aux enseignants (120.000 aux enseignants et personnels de collège en juin 2008 puis une seconde vague de 350.000, visant aussi les instituteurs, en novembre 2008)[10]. Une performance récompensée en 2009 par l’obtention du grand prix « acquisition et fidélisation clients » du Club des directeurs marketing et communication des TIC (Cmit)[11].

Théoriquement, selon l’accord-cadre signé entre l’éducation nationale et Microsoft en 2003, l’offre n’est pas à proprement parler gratuite puisqu’elle doit être compensée par l’achat de licences par les établissements scolaires. Microsoft « autorise la duplication des logiciels Microsoft Office sur des postes de travail personnel dans la stricte limitation du nombre de licences déployées pour usage professionnel », précise l’avenant signé en 2006 (doc joint). Mais dans les faits, tout enseignant peut télécharger gratuitement Office, même si son établissement n’a pas acheté de licence à Microsoft.

Ce type d’opération est régulièrement dénoncé sur la Toile par des enseignants adeptes du libre comme Jean Peyratout. « Les industriels, et notamment Microsoft, ont une attitude extrêmement offensive mais ils font leur métier, c’est normal, estime cet instituteur de Pessac (Gironde). C’est plutôt du côté des prescripteurs qu’est le problème. »

Même analyse d’Alexis Kauffmann, enseignant de mathématiques, actuellement à Rome, qui dénonce sur son blog « l’influence disproportionnée de Microsoft à l’école ». « Je reproche surtout au ministère de l’éducation de laisser Microsoft rentrer comme dans du beurre dans le système éducatif français, faute d’avoir pris une position volontariste vis-à-vis du logiciel libre, explique-t-il. Alors qu’en Grande-Bretagne, le Becta (l’agence britannique en charge des Tice) n’hésite pas à rédiger de longs rapports[12] déconseillant l’adoption des nouvelles versions de Windows et MS Office en milieu scolaire tout en invitant à découvrir leurs alternatives libres que sont GNU/Linux et OpenOffice. »

Conscient de cette dépendance, Jean-Michel Fourgous propose qu’une partie du grand emprunt aille à « la formation, la simplification des ressources pédagogiques, la clarification du rôle des collectivités locales et une meilleure coordination des acteurs ». « Je pense qu’il y a un potentiel de 50.000 emplois dans les Tice dans les années à venir, prévoit-il. Il faut inciter nos chercheurs français à travailler sur tous les services Tice car il va y avoir une explosion dans ce domaine. »

[1] Crédit photo : llawliet (Creative Commons By)

[2] Voir à ce sujet sur le Framablog : Tableau numérique interactif et interopérabilité.

[3] Cinq millions d’euros qu’on eût pu dépenser autrement.

[4] L’académie en ligne ou la fausse modernité de l’Éducation nationale.

[5] L’école Châteaudun d’Amiens ou le pion français de la stratégie planétaire Microsoft.

[6] Réponse à Thierry de Vulpillières de Microsoft France Education.

[7] En réponse au Café Pédagogique.

[8] Projetice ou le cas exemplaire d’un partenariat très privilégié entre Microsoft et une association d’enseignants.

[9] Du premier Forum des Enseignants Innovants et du rôle exact de son discret partenaire Microsoft et Forum des Enseignants Innovants suite et fin.

[10] L’accès au fichier professionnel des enseignants : l’exemple Microsoft.

[11] Quand le marketing Microsoft cible l’éducation et ses enseignants clients.

[12] Vista et MS Office 2007 – Rapport Becta – Extraits et Recommandations.

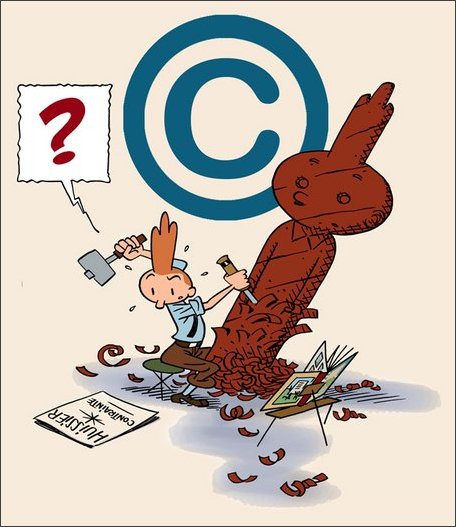

Nous avons déjà eu l’occasion de le signaler dans notre billet sur Le Petit Prince. Fixer arbitrairement à une très longue période de 70 ans la durée des droits patrimoniaux après la mort de l’auteur au bénéfice des ayants droit est devenu quelque peu problématique à l’ère du réseau.

Nous avons déjà eu l’occasion de le signaler dans notre billet sur Le Petit Prince. Fixer arbitrairement à une très longue période de 70 ans la durée des droits patrimoniaux après la mort de l’auteur au bénéfice des ayants droit est devenu quelque peu problématique à l’ère du réseau.

Ce qui se voulait au départ un équilibre équitable entre les droits du public et celui du créateur penche désormais très clairement en faveur du second (et de sa progéniture) sans autre réelle justification que le contrôle et le profit.

D’ailleurs à ce propos une petite parenthèse mathématique. Sans remonter le temps juste après la Révolution française où cette durée n’était que de 10 ans, on peut faire remarquer qu’en 1900 la durée était de 50 ans mais avec une espérance de vie dépassant à peine les 40 ans. Or aujourd’hui on a non seulement rallongé la durée des droits à 70 ans, mais l’espérance de vie approche les 80 ans[1].

Conclusion : Les ayants droit ont gagné en un siècle 20+40, soit 60 ans de plus en moyenne pour exploiter les œuvres !

Tout ceci n’est guère raisonnable. D’autant que cela aiguise les appétits des enfants et petits-enfants du créateur dans ce qui peut devenir là une source de revenus suffisante pour bien vivre, sans autre travail que de veiller jalousement au patrimoine du génie de la famille.

Cela leur fait même parfois un peu tourner la tête. Nous avions évoqué brièvement le cas de l‘anarchiste Léo Ferré, qui doit s’en retourner dans sa tombe. Mais la palme revient peut-être aux ayants droit de Tintin, ou plutôt de son papa Hergé, enfin surtout de ses héritiers, en l’occurrence sa veuve et son nouveau mari par l’entremise de la Société Moulinsart chargée de l’exploitation commerciale de l’œuvre du célèbre dessinateur.

Cela leur fait même parfois un peu tourner la tête. Nous avions évoqué brièvement le cas de l‘anarchiste Léo Ferré, qui doit s’en retourner dans sa tombe. Mais la palme revient peut-être aux ayants droit de Tintin, ou plutôt de son papa Hergé, enfin surtout de ses héritiers, en l’occurrence sa veuve et son nouveau mari par l’entremise de la Société Moulinsart chargée de l’exploitation commerciale de l’œuvre du célèbre dessinateur.

Cette société a l’honneur d’un article sur Wikipédia. Extrait :

La gestion de l’œuvre d’Hergé reste très controversée par certains tintinophiles qui l’estiment parfois trop stricte, trop commerciale, voire maladroite. Le prix élevé des produits dérivés, le contrôle rigoureux des sites internet amateurs ou encore les ratés de certains projets (l’adaptation de Tintin au cinéma et le musée Hergé par exemple) sont souvent pointés du doigt. Ainsi, en octobre 2009, Moulinsart SA a fait condamner en appel le romancier Bob Garcia à une amende de plus de 48 000 euros pour des vignettes qu’il avait citées dans un ouvrage pour enfants édités à seulement 500 exemplaires, voire pour des vignettes qui n’étaient pas citées du tout dans les ouvrages de l’auteur. Celui-ci n’étant pas solvable, la société n’hésitera pas à faire saisir sa maison.

Pour en savoir plus sur cette sombre histoire, voir Moulinsart l’a tué, presque sur La république des livres, le blog de Pierre Assouline (l’un des biographes d’Hergé soit dit en passant).

Il faut bien comprendre que la moindre reproduction de vignettes est interdite par les avocats de Moulinsart : « une vignette de bande dessinée est une œuvre à part entière, or une œuvre à part entière ne peut pas être citée (…) il y a environ mille vignettes par album, il y a donc mille dessins protégés par des droits d’auteur » (source JDD).

Il faut bien comprendre que la moindre reproduction de vignettes est interdite par les avocats de Moulinsart : « une vignette de bande dessinée est une œuvre à part entière, or une œuvre à part entière ne peut pas être citée (…) il y a environ mille vignettes par album, il y a donc mille dessins protégés par des droits d’auteur » (source JDD).

Impossible donc a priori de faire état d’un « droit de courte citation graphique ». Ainsi les quelques imagettes qui illustrent ce billet, d’un Capitaine Haddock abasourdi par la situation, sont en théorie illégales, sauf à penser qu’elles ne sont que des parties de vignettes et donc en quelque sorte des citations de vignettes (qu’elles proviennent indûment d’une photo d’exposition placée sous Creative Commons n’arrange évidemment rien à l’affaire).

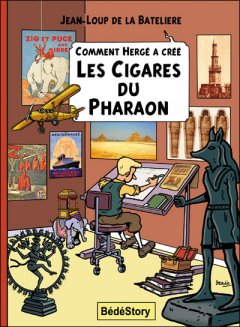

Mais il n’y a pas que Bob Garcia qui ait eu à subir la vindicte de Moulinsart SA. On peut citer également les difficultés actuelles des éditions Bédéstory.

BédéStory publie sous le titre générique « Comment Hergé a créé… » des études portant sur la genèse de l’œuvre d’Hergé : Comment Hergé a créé Tintin au Congo, Comment Hergé a créé Tintin en Amérique, et ainsi de suite.

BédéStory publie sous le titre générique « Comment Hergé a créé… » des études portant sur la genèse de l’œuvre d’Hergé : Comment Hergé a créé Tintin au Congo, Comment Hergé a créé Tintin en Amérique, et ainsi de suite.

Des titres proches des originaux, quelques vignettes reprises çà et là, et c’est la sanction : Moulinsart SA attaque pour rien moins que contrefaçon ! Heureusement le tribunal (d’Évry) a logiquement débouté et condamné Moulinsart pour procédure abusive et ordonné la main-levée des ouvrages.

Mais cela n’a pas suffit. Ils ont en effet fait pression sur les distributeurs dont la FNAC et Amazon, pour qu’ils ne proposent plus la dite collection dans leur catalogue, une lettre non équivoque de Moulinsart à la FNAC ayant été interceptée. BédéStory s’en insurge : « Nous tenons à dénoncer avec force les méthodes commerciales scandaleuses utilisées par Moulinsart pour nous éliminer du marché sans le moindre jugement défavorable à notre encontre, ainsi que l’attitude lamentable de la FNAC qui n’a pas daigné répondre à notre demande d’explication. »

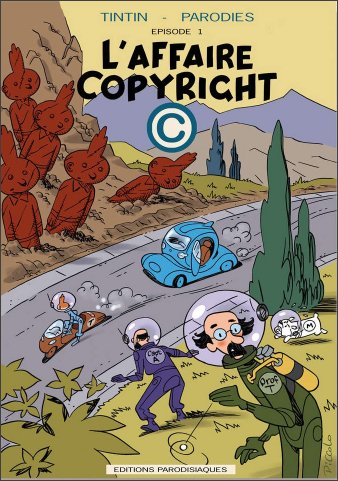

L’ironie de l’histoire c’est que BédéStory a également publié tout récemment un album aux éditions « Parodisiaques » (histoire que ce soit bien clair) dont le titre, dans ce contexte, ne passe pas inaperçu : L’affaire copyright.

L’ironie de l’histoire c’est que BédéStory a également publié tout récemment un album aux éditions « Parodisiaques » (histoire que ce soit bien clair) dont le titre, dans ce contexte, ne passe pas inaperçu : L’affaire copyright.

En voici sa présentation, parce que je ne vais pas me gêner pour en faire la publicité (la couverture, tout en haut, et la page de garde, tout en bas, sont de Piccolo) :

Dix scénaristes et dessinateurs de bande dessinée (Calza, Chabaud, Di Martino, Domas, Fortin, Mibé, Piccolo, Sen et Roulin) rendent hommage à Hergé à travers de courtes histoires parodiques (Brocante à Moulinsart, Tartarin et les cent dalles du pharaon, On a zappé sur Saturne, Cauchemar à Moulinbar, Remue-ménage à Moul1sard, Crincrin au chômage, Crincrin chez le psychanalyste, Les Aventures de Crincrin, Pinpin et la fin de l’or noir) en 52 pages quadri étonnantes d’imagination et d’humour. Ce recueil est le premier album parodique exclusivement consacré à Tintin.

Or, cette fois-ci, l’ouvrage ne va pas être retiré de la circulation, il ne va tout simplement pas être référencé !

Ces petits récits (dont la plupart ont déjà été publiées précédemment avec l’accord écrit de Moulinsart). ne constituent pas des suites des Aventures de Tintin. Elles sont des hommages très respectueux à l’œuvre de Hergé et à Tintin, réalisées avec passion et talent par une dizaine d’auteurs vraiment tintinophiles. Elles ne contiennent aucune violence, ni racisme, ni allusion politique, etc. et ne peuvent en aucun cas faire de tort à l’image de Tintin. Elles s’inscrivent parfaitement dans le strict droit de l’exception de parodie.

Or, la Fnac (et la plupart des grandes librairies bédé, sites de vente en ligne, etc.) refusent purement et simplement de référencer l’ouvrage « suite aux pressions et menaces de Moulinsart ». Donc, cette fois Moulinsart fait l’économie d’un procès. Il suffit que leurs avocats envoient des lettres types de menace pour que commercialisation de cet ouvrage – parfaitement légal – soit définitivement compromise.

Faute de trouver une meilleure solution pour l’instant, BédéStory a décidé de proposer cet ouvrage en vente directe à nos quelques clients fidèles et aux quelques libraires qui ont encore un peu de dignité.

Cet album vous intéresse ? Un message de soutien ?

Vous pouvez leur écrire à : bedestory AT gmail.com.

Tiens, il me vient en mémoire ce chinois qui, un sabre à la main, poursuivait Tintin dans Le lotus bleu : « Il faut trouver la voie ! Moi je l’ai trouvée. Il faut donc que vous la trouviez aussi… Je vais d’abord vous couper la tête. Ensuite, vous trouverez la vérité ! ».

Ce chinois était devenu fou. Lui aussi.

Triste (et scandaleux) épilogue : Cet article a été mis en ligne le 22 février 2010. Une semaine plus tard, la Société Moulinsart gagnait un nouveau procès et obligeait BédéStory a mettre définitivement la clé sous la porte…

Le logiciel libre et sa culture n’ont toujours pas la place qu’ils méritent à l’école. Tel est l’un des chevaux de bataille de ce blog, qui a parfois l’impression de donner des coups d’épée dans l’eau tant ce sujet ne donne pas l’impression de passionner les foules.

Le logiciel libre et sa culture n’ont toujours pas la place qu’ils méritent à l’école. Tel est l’un des chevaux de bataille de ce blog, qui a parfois l’impression de donner des coups d’épée dans l’eau tant ce sujet ne donne pas l’impression de passionner les foules.

Dans ce contexte médiatiquement défavorable, nous remercions Mediapart de s’être récemment emparé du sujet à la faveur d’une enquête conséquente sur L’école à l’ère numérique.

Ces enquêtes approfondies sont l’une des marques de fabrique de ce pure player qui contrairement à d’autres ne mise pas sur le couple gratuit/publicité mais sur l’abonnement qui offre un accès privé et réservé à la majorité de ses contenus (si je puis me permettre une petite digression, le modèle utopique idéal serait pour moi un nombre suffisant d’abonnés à qui cela ne poserait pas de problèmes que le site soit entièrement public et sous licence de libre diffusion).

Ce dossier comporte cinq articles : Les industriels lorgnent le futur grand plan numérique de Luc Chatel, A Antibes, un collège teste les manuels numériques[1], Thierry de Vulpillières : « Les TICE sont une réponse à la crise des systèmes d’éducation »[2], Nouvelles technologies: remue-ménage dans la pédagogie ![3] et Le chemin de croix du logiciel libre à l’école.

Avec l’aimable autorisation de son auteure, nous avons choisi d’en reproduire le premier dans un autre billet et donc ici le dernier, dans la mesure où nous sommes cités mais aussi et surtout parce qu’ils touchent directement nos préoccupations.

Outre votre serviteur, on y retrouve de nombreux acteurs connus des lecteurs du Framablog. J’ai ainsi particulièrement apprécié la métaphore de la « peau de léopard » imaginée par Jean Peyratout pour décrire la situation actuelle du Libre éducatif en France[4].

Et si ce léopard se métamorphosait doucement mais sûrement en une panthère noire ?

Louise Fessard – 12 février 2010 – Mediapart

Et le libre dans tout ça ?

Des logiciels et des contenus garantissant à tous le droit d’usage, de copie, de modification et de distribution, ne devraient-ils pas prospérer au sein de l’éducation nationale ? Si l’administration de l’éducation nationale a choisi en 2007 de faire migrer 95% de ses serveurs sous le système d’exploitation libre GNU/Linux, la situation dans les établissements scolaires est bien plus disparate.

Le choix dépend souvent de la mobilisation de quelques enseignants convaincus et de la politique de la collectivité locale concernée. « On se retrouve avec des initiatives personnelles, très locales et peu soutenues », regrette l’un de ses irréductibles, Alexis Kauffmann, professeur de mathématiques et fondateur de Framasoft, un réseau d’utilisateurs de logiciels libres.

« La situation ressemble à une peau de léopard, confirme Jean Peyratout, instituteur à Pessac (Gironde) et président de l’association Scideralle. Le logiciel libre est très répandu mais dans un contexte où aucune politique nationale n’est définie. C’est du grand n’importe quoi : il n’y a par exemple pas de recommandation ministérielle sur le format de texte. Certains rectorats vont utiliser la dernière version de Word que d’autres logiciels ne peuvent pas ouvrir. »

A la fin des années 1990, Jean Peyratout a développé avec un entrepreneur, Eric Seigne, AbulEdu, une solution réseau en logiciel libre destinée aux écoles et basée sur GNU/Linux. Selon Eric Seigne, directeur de la société de service et de formation informatique Ryxeo spécialisée dans le logiciel libre, environ 1000 des 5000 écoles visées à l’origine par le plan d’équipement « écoles numériques rurales », lancé à la rentrée 2009 par le ministère de l’éducation nationale, ont choisi d’installer AbulEdu. Faute de bilan national, il faudra se contenter de ce chiffre, qui ne concerne que le premier degré, pour mesurer l’importance du libre dans les établissements scolaires.

Autre exemple significatif, en 2007, le conseil régional d’Ile-de-France a choisi d’équiper 220.000 lycéens, apprentis de CFA et professeurs, d’une clé USB dotée d’un bureau mobile libre – développé par la société Mostick, à partir des projets associatifs Framakey et PortableApps.

Le libre à l’école a plusieurs cordes à son arc. Jean Peyratout met en avant son interopérabilité – « Nos élèves sont amenés à utiliser à la maison ce qu’ils utilisent à l’école » –, la souplesse dans la gestion du parc – pas besoin d’acheter une énième licence en cas de poste supplémentaire – et surtout son éthique. « Faire de la publicité à l’école est interdit, plaide-t-il. Il me semble qu’utiliser un logiciel marchand à l’école alors qu’il existe d’autres solutions, c’est faire la promotion de ce logiciel. Pourquoi aller payer des logiciels propriétaires dont le format et le nombre limité de licences posent problème ? »

D’autant, souligne Eric Seigne, « qu’en investissant dans le libre, l’argent reste en local, alors qu’en achetant du propriétaire, la plus grande partie de l’argent part à l’étranger où sont implantés les gros éditeurs ». Reste à convaincre sur le terrain les enseignants, non experts et qui n’ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis. A Saint-Marc-Jaumegarde par exemple, Emmanuel Farges, directeur d’une école primaire pourtant très technophile, est sceptique. « Seul notre site Internet repose sur un logiciel libre mais ça bogue souvent et il n’y a pas de suivi quand il y a un problème », explique-t-il.

A côté de la poignée d’enseignants militants du libre, se sont pourtant développés des professionnels. « Le fait que les logiciels soient gratuits éveille paradoxalement les soupçons de mauvaise qualité, note Bastien Guerry, doctorant en philosophie et membre de l’Association francophone des utilisateurs de logiciels libres (Aful). Mais il existe des associations locales de prestation de service en logiciel libre qui peuvent assurer un suivi. »

« Aujourd’hui, les enjeux portent moins sur l’installation des postes que la mise à disposition de logiciels libres via l’environnement numérique de travail et des clefs USB », prévoit Bastien Guerry. A travers des sites participatifs comme Les Clionautes (histoire-géographie), WebLettres (français), et créés au début des années 2000, des enseignants s’adonnent avec enthousiasme à cette création de logiciels et surtout de contenus.

L’exemple le plus abouti en est Sésamath dont la liste de diffusion regroupe 8000 enseignants, soit un quart des profs de mathématiques français selon l’un des fondateurs du projet, Sébastien Hache, lui-même enseignant au collège Villars à Denain (Nord).

« Tous les enseignants créaient déjà eux-mêmes leurs ressources mais Internet leur a permis de les partager, explique-t-il. Et, comme il n’y a pas plus seul qu’un prof face à sa classe, ça évite à chacun de réinventer la roue dans son coin. » Grâce à la collaboration d’enseignants travaillant à distance, Sésamath a même édité « le premier manuel scolaire libre au monde ». « Les manuels des éditeurs sont d’ordinaire écrits par deux ou trois profs, nous, nous avons eu la collaboration d’une centaine d’enseignants avec de nombreux retours », se félicite Sébastien Hache.

400.000 exemplaires de ce manuel, qui couvre les quatre niveaux de collège, ont été vendus (11 euros pour financer les salaires des cinq salariés à mi-temps de l’association), la version en ligne étant gratuite et bien entendu modifiable en vertu de sa licence libre. L’autre activité du site consiste à créer des logiciels outils et des exercices s’adaptant aux difficultés des élèves. Beaucoup de professeurs de mathématiques sont aussi par ailleurs des développeurs passionnés!

Un foisonnement que s’efforce de fédérer le pôle de compétences logiciels libres du Scérén coordonné par Jean-Pierre Archambault. L’école doit désormais prendre en compte les « mutations engendrées par l’immatériel et les réseaux: enseignants-auteurs qui modifient le paysage éditorial, partage de la certification de la qualité, validation par les pairs, redistribution des rôles respectifs des structures verticales et horizontales… », jugeait-il en juin 2008.

Pas vraiment gagné, constate Alexis Kauffmann. « Rien ne laisse à penser que le ministère de l’éducation nationale comprend et souhaite encourager cette culture libre qui explose actuellement sur Internet », lance-t-il. Dernier exemple en date, l’Académie en ligne lancée par le Cned en juin 2009 propose des cours, certes gratuits, mais pas libres et donc non modifiables, manifestement uniquement conçus pour être imprimés! Pour la collaboration, il faudra repasser…

[1] On peut lire l’article A Antibes, un collège teste les manuels numériques dans son intégralité sur le site Sauvons l’Université.

[2] On peut lire l’article Thierry de Vulpillières : « Les TICE sont une réponse à la crise des systèmes d’éducation » dans son intégralité sur le site Sauvons l’Université.

[3] On peut lire l’article Nouvelles technologies: remue-ménage dans la pédagogie ! dans son intégralité sur le site Sauvons l’Université.

Quel sera le futur format vidéo du Web ? Certainement plus le Flash dont les jours sont comptés. Mais quel nouveau format va alors s’imposer, un format ouvert au bénéfice de tous ou un format fermé dont le profit à court terme de quelques-uns se ferait au détriment des utilisateurs ?

Quel sera le futur format vidéo du Web ? Certainement plus le Flash dont les jours sont comptés. Mais quel nouveau format va alors s’imposer, un format ouvert au bénéfice de tous ou un format fermé dont le profit à court terme de quelques-uns se ferait au détriment des utilisateurs ?

Un acteur, à lui seul, possède semble-t-il la réponse ! Et c’est une fois encore de Google qu’il s’agit. Une réponse que la Free Software Foundation attend au tournant car elle en dira long sur les réelles intentions de la firme de Moutain View.

Tentative de résumé de la situation.

Faute de mieux, et alors qu’il n’avais pas été spécialement conçu pour jouer les premiers rôles, le format Flash Video d’Adobe (.flv) s’est imposé pendant des années comme format standard de fait de la vidéo en lecture continue (ou streamée) sur Internet, comme par exemple sur le site emblématique YouTube.

Pour le lire il nécessitait la présence d’un player Flash sur son ordinateur, ce qui a toujours posé problème aux Linuxiens puisque la technologie Flash est propriétaire et (en partie) fermée et qu’il n’est donc pas possible de l’inclure dans les distributions libres de GNU/Linux (ceux qui juste après une installation ont recherché comment lire ce satané format comprendront fort bien ce que je veux dire). Un problème si important que la FSF n’a pas hésité à le placer au top de ses priorités logicielles avec son projet de lecteur libre Gnash (juste en dessous d’un lecteur alternatif pour le format PDF, autre format problématique).

Mais tout ceci sera bientôt du passé car la nouvelle version du format des pages Web, le HTML5, est en train de changer la donne avec l’introduction de la balise <video> (cf cet article du Framablog pour en savoir plus : Building the world we want, not the one we have).

Exit le Flash donc dans nos vidéos du Web. D’ailleurs, coup de grâce, il ne figurera pas dans l’iPad et Steve Jobs aurait déclaré « ne pas vouloir perdre du temps sur une technologie dépassée aussi ringarde que les disquettes » !

Conséquence et grand progrès, on peut donc potentiellement lire directement les vidéos sur tout navigateur qui implémente le HTML5 (actuellement Firefox 3.5+, Safari 4+, Chrome 3+). Plus besoin de télécharger de plugins (Flash, QuickTime ou autre). Sauf que comme le dit Tristan Nitot « la spécification HTML5 précise comment un navigateur doit interpréter l’élément video, mais pas sur le format dans lequel doit être publiée la vidéo en question ».

Or justement deux formats sont les principaux candidats à la succession, l’un ouvert, que nous connaissons bien, le Ogg Theora (adopté notamment sur les projets Wikimedia), et l’autre fermé le H.264. Tristan Nitot expose avec la clarté qu’on lui connaît, la situation, ses contraintes et ses menaces, dans son billet Vidéo dans le navigateur : Theora ou H.264 ?.

Il en rajoute une couche sur Rue89 dans Firefox refuse que YouTube devienne « un club de riches » :

« Si le Web est si participatif, c’est parce qu’il n’y a pas de royalties pour participer et créer un contenu. (Faire le choix du H.264) serait hypothéquer l’avenir du Web. On créerait un îlot technologique, un club de riches : on pourrait produire du texte ou des images gratuitement, mais par contre, pour la vidéo, il faudrait payer. »

En effet, il en coûterait plusieurs millions par an à Mozilla si elle voulait intégrer le H.264 dans Firefox. Ce qu’elle ne pourrait pas se permettre et du coup si YouTube adoptait définitivement ce format (que la célèbre plate-forme teste actuellement), nous serions face à un choix cornélien : Firefox sans YouTube (et tous les autres sites de vidéos qui auront alors suivi YouTube, gageons qu’ils seront nombreux) ou YouTube sans Firefox.

Ceux qui pensent, comme Stallman, qu’on « ne brade pas sa liberté pour de simples questions de convenances » feront peut-être le premier choix. Mais pour le grand public, rien n’est moins sûr (c’est même sûr qu’il fera le choix inverse).

Or c’est un feuilleton à épisodes car un tout dernier évènement est venu semer le trouble en apportant son lot de spéculations. Un évènement passé un peu inaperçu à cause du buzz (négatif) engendré par la sortie simultanée de Google Buzz : le rachat par Google de la société On2 Technologies pour un peu plus de cent millions de dollars.

On2 Technologies est justement spécialisée dans la création de formats vidéos, dont un, le VP3, a d’ailleurs été libéré et est directement à l’origine de l’Ogg Theora. Mais c’est le tout dernier de la gamme, le VP8 qui focalise l’attention de par ses qualités (cf présentation et comparaison sur le site d’On2).

Ce rachat a quelque peu atténué les craintes des observateurs, à commencer par Mozilla (cf cet article de Numerama : Codec vidéo : Google rachète On2 et rassure Mozilla). Pourquoi en effet débourser une telle somme puisque le H.264 est là ? Peut-être pour le remplacer par le VP8. Mais alors aura-t-on un VP8 également fermé (et peut-être aussi payant) ou bien ouvert pour l’occasion ?

La balle est dans le camp de Google.

Soit la société fait le choix du H.264. Firefox ne peut pas suivre et alors il y a fort à parier que cela profitera au navigateur Google Chrome (nombre d’utilisateurs ne pouvant désormais concevoir le Web sans YouTube). Comme de plus l’essentiel des revenus de Mozilla provient de l’accord avec Google sur le moteur de recherche par défaut de Firefox, et que cet accord ne court que jusqu’en 2011, on voit bien que Google peut en théorie si ce n’est tuer Firefox, tout du moins participer directement à freiner son ascension.

Soit la société oublie le H.264 en optant pour le VP8 d’On2. Mais reste alors à savoir quelle sera la nature de ce format. Si Google décide de le libérer en donnant le la en l’installant sur YouTube, c’est non seulement Firefox qui en profitera mais le Web tout entier.

Le choix est important, parce qu’au-delà de l’avenir de la vidéo sur le Web, c’est l’avenir de Google dont il est question. Et aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, l’avenir de Google rejoint souvent l’avenir du Web tout court, ce qui en dit long sur sa puissance et son influence actuelles sur le réseau.

Il est bien évident que le H.264 ou le VP8 fermé serait à priori la meilleure option pour Google en tant que multinationale cotée en bourse avec des actionnaires qui réclament leurs dividendes. Mais ce serait la plus mauvaise pour les partisans d’un Web libre et ouvert. « Google is not evil » nous dit le slogan, alors qu’elle le prouve en faisant le bon choix, celui de l’intérêt des utilisateurs. Google en tirerait alors l’avantage de conserver une image positive de plus en plus écornée ces derniers temps. Dans le cas contraire le masque serait définitivement levé[1] et le bénéfice du doute ne serait plus permis.

Tel est en substance le message lancé par la FSF que nous avons traduit ci-dessous.

Open letter to Google: free VP8, and use it on YouTube

Holmes – 19 février 2010 – FSF Blogs

(Traduction Framalang : Don Rico et Goofy)

Après son acquisition d’On2, entreprise spécialisée en technologie de compression vidéo, le 16 février 2010, Google est à présent en position de standardiser les formats vidéo libres et ainsi libérer le Web à la fois du Flash et du codec propriétaire H.264.

Cher Google,

Après votre rachat d’On2, vous possédez désormais le plus important site de vidéos au monde (YouTube) et tous les brevets déposés pour un nouveau codec vidéo de haute performance, le VP8. Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous rendez disponible, de façon irrévocable, le codec VP8 sous une licence libre de royalties, et le proposez aux utilisateurs de YouTube ? Vous pouvez mettre un terme à la dépendance du Web aux formats vidéo criblés de brevets et aux logiciels propriétaires tel que Flash.

Garder le secret sur les spécifications de cette technologie ou ne l’utiliser que comme levier de négociation desservirait le monde du Libre, en n’apportant dans le meilleur des cas que des bénéfices à court terme à votre entreprise. Libérer le code du VP8 sans recommander ce format aux utilisateurs de YouTube constituerait une occasion manquée et nuirait au navigateurs libres tel que Firefox. Nous voulons tous que vous fassiez le bon choix. Libérez le code de VP8, et utilisez-le pour YouTube !

Le monde disposerait alors d’un nouveau format libre affranchi de brevets logiciels. Internautes, créateurs de vidéo, développeurs de logiciels libres, constructeurs de matériel informatique, tout le monde pourrait distribuer de la vidéo sans se soucier des brevets, des droits d’utilisation et des restrictions. Le format vidéo libre Ogg Theora est au moins aussi performant pour la vidéo sur le web (voir comparatif) que son concurrent fermé, le H.264, et jamais nous n’avons approuvé les objections que vous opposiez à son utilisation. Puisque vous avez pris la décision d’acquérir le VP8, on peut néanmoins supposer que ce format ne soulève pas selon vous les mêmes objections, et que l’implémenter dans YouTube est un jeu d’enfant.

Vous avez le pouvoir de faire de ce format libre un standard planétaire. Si YouTube, qui héberge la quasi totalité des vidéos numériques jamais conçues, proposait un format libre en option, ce simple changement vous vaudrait le soutien d’une pléthore de fabricants d’appareils et d’applications numériques.

Cette capacité à proposer un format libre sur YouTube n’est toutefois qu’une partie infime de votre véritable pouvoir. On passera aux choses sérieuses quand vous encouragerez les navigateurs des utilisateurs à prendre en charge les formats libres. Il existe un tas de moyens de s’y prendre. La meilleure, à nos yeux, serait que YouTube abandonne le Flash au profit des formats libres et du HTML, et propose à ses utilisateurs équipés de navigateurs obsolètes un plug-in ou un navigateur moderne (un logiciel libre, bien sûr). Apple a eu le cran de mettre au rebut le Flash pour l’iPhone et l’iPad (même si leurs raisons sont suspectes et leurs méthodes détestables les DRM), et cette décision pousse les développeurs Web à créer des alternatives sans Flash de leurs pages. Vous pourriez faire de même avec YouTube, pour des raisons plus nobles, ce qui porterait un coup fatal à la prédominance de Flash dans le secteur des vidéos en ligne.

Même des actions de moindre envergure porteraient leur fruits. Vous pourriez par exemple susciter l’intérêt des utilisateurs avec des vidéos HD disponibles sous format libre, ou inciter fortement les utilisateurs à mettre à niveau leur navigateur (plutôt que de mettre Flash à jour). De telles mesures sur YouTube porteraient la prise en charge des formats libres par les navigateurs à un niveau de 50% et plus, et elles augmenteraient lentement le nombre d’internautes qui ne prendraient pas la peine d’installer un plug-in Flash.

Si le logiciel libre et l’internet libre vous tiennent à cœur (un mouvement et un médium auxquels vous devez votre réussite), vous devez prendre des mesures drastiques pour remplacer Flash par des standards ouverts et des formats libres. Les codecs vidéo brevetés ont déjà fait un tort immense au Web et à ses utilisateurs, et cela continuera tant que nous n’y mettrons pas un terme. Parce qu’il était coûteux d’implémenter des standards bardés de brevets dans les navigateurs, un logiciel privateur aussi lourd qu’inadapté (le Flash) est devenu le standard de facto pour la vidéo en ligne. Tant que nous ne passerons pas aux formats libres, la menace des actions en justice pour violation de brevet et des royalties à verser pèsera sur tous les développeurs de logiciel, les créateurs de vidéo, les fabricants de matériel informatique, les sites Internet et les entreprises du Web, vous y compris.

Vous pouvez utiliser votre acquisition d’On2 comme simple levier de négociation pour apporter votre propre solution au problème, mais ce serait à la fois un faux-fuyant et une erreur stratégique. Si vous ne faites pas du VP8 un format libre, ce ne sera jamais qu’un codec vidéo de plus. À quoi servirait un énième format vidéo souffrant d’une compatibilité avec les navigateurs limitée par des brevets ? Vous devez au public et à l’Internet de résoudre ce problème ; vous le devez à nous tous, et pour toujours. Des organisation telles que Xiph, Mozilla, Wikimedia, la FSF et On2 elle-même mettent l’accent sur la nécessité d’imposer les formats libres et se battent corps et âme pour rendre cela possible. À votre tour, maintenant. Si vous en décidez autrement, nous saurons que vous avez à cœur non pas la liberté des utilisateurs mais seulement le règne sans partage de Google.

Nous voulons tous que vous preniez la bonne décision. Libérez le code du VP8 et utilisez-le sur Youtube !

[1] Crédit photo : Diegosaldiva (Creative Commons By)