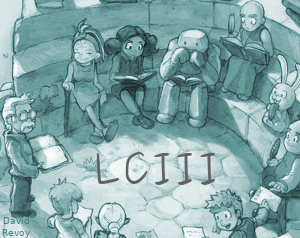

Retour sur le premier Confin’atelier

Le samedi 25 avril dernier s’est tenu le premier Confin’atelier, premier Contribatelier en ligne, et ça a été un succès. Afin de valoriser cette belle initiative, nous republions ici le compte-rendu publié sur https://contribateliers.org/ et nous sommes ravi⋅es de vous … Lire la suite