Temps de lecture 8 min

Non, nous n’allons vous parler de fibres (quoique). C’est du transit d’Internet que nous allons parler. Ou plutôt, nous allons laisser Stéphane Bortzmeyer en parler.

Son article nous a séduits, aussi bien par la thématique abordée (on ne se refait pas, quand les GAFAM menacent l’avenir d’Internet, on aime bien que ce soit dit 😃) que par son aspect didactique, truffé d’hyperliens permettant à tout un chacun de le comprendre. Nous le reproduisons ici, avec son aimable permission et celle de la licence (libre, bien sûr) de l’article, la GFDL et avec quelques photos en plus (dont un chaton, je viens de dire qu’on ne se refaisait pas 😁).

Stéphane Bortzmeyer est bien connu du milieu technique pour ses articles sur les RFC (Request For Comments) et autres articles techniques plutôt que pour des textes à destination de la famille Dupuis-Morizeau mais ses fiches de lecture pourraient bien les intéresser.

Le transit Internet est-il vraiment mort ?

À la réunion APRICOT / APNIC du 20 février au 2 mars, à Hô-Chi-Minh-Ville, Geoff Huston a fait un exposé remarqué, au titre provocateur, « The death of transit ». A-t-il raison de prédire la fin du transit Internet ? Et pourquoi est-ce une question importante ?

Deux petits mots de terminologie, d’abord, s’inscrivant dans l’histoire. L’Internet avait été conçu comme un réseau connectant des acteurs relativement égaux (par exemple, des universités), via une épine dorsale partagée (comme NSFnet). Avec le temps, plusieurs de ces épines dorsales sont apparues, l’accès depuis la maison, l’association ou la petite entreprise est devenu plus fréquent, et un modèle de séparation entre les FAI et les transitaires est apparu. Dans ce modèle, le client se connecte à un FAI. Mais comment est-ce que les FAI se connectent entre eux, pour que Alice puisse échanger avec Bob, bien qu’ils soient clients de FAI différents ? Il y a deux solutions, le peering et le transit. Le premier est l’échange de trafic (en général gratuitement et informellement) entre des pairs (donc plus ou moins de taille comparable), le second est l’achat de connectivité IP, depuis un FAI vers un transitaire. Ces transitaires forment donc (ou formaient) l’épine dorsale de l’Internet. Le modèle de l’Internet a été un immense succès, au grand dam des opérateurs téléphoniques traditionnels et des experts officiels qui avaient toujours proclamé que cela ne marcherait jamais.

Mais une autre évolution s’est produite. Les utilisateurs ne se connectent pas à l’Internet pour le plaisir de faire des ping et des traceroute, ils veulent communiquer, donc échanger (des textes, des images, des vidéos…). À l’origine, l’idée était que l’échange se ferait directement entre les utilisateurs, ou sinon entre des serveurs proches des utilisateurs (ceux de leur réseau local). Le trafic serait donc à peu près symétrique, dans un échange pair-à-pair. Mais les choses ne se passent pas toujours comme ça. Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent que les communications entre utilisateurs soient médiées (oui, ce verbe est dans le Wiktionnaire) par des grands opérateurs qui ne sont pas des opérateurs de télécommunication, pas des transitaires, mais des « plates-formes » comme les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). La communication entre utilisateurs n’est plus pair-à-pair mais passe par un intermédiaire. (On peut parler d’un Minitel 2.0.)

Bon, mais quel rapport avec l’avenir de l’Internet ? Mes lect·eur·rice·s sont très cultivé·e·s et savent bien que le Web, ce n’est pas l’Internet, et que le fait que deux utilisateurs de Gmail passent par Gmail pour communiquer alors qu’ils sont à 100 mètres l’un de l’autre n’est pas une propriété de l’Internet. (Les ministres et la plupart des journalistes n’ont pas encore compris cela, mais ça viendra). L’Internet continue à fonctionner comme avant et on peut toujours faire du BitTorrent, et se connecter en SSH avec un Raspberry Pi situé à l’autre bout de la planète (notez qu’il s’agit de l’Internet en général : dans la quasi-totalité des aéroports et des hôtels, de nombreux protocoles sont interdits. Et ces malhonnêtes osent prétendre qu’ils fournissent un « accès Internet »).

C’est là qu’on en arrive à l’exposé de Huston. Il note d’abord que les sites Web qui ne sont pas déjà chez un GAFA sont souvent hébergés sur un CDN [un réseau de diffusion de contenu, Note du Framablog]. Ensuite, il fait remarquer que les GAFA, comme les CDN, bâtissent de plus en plus leur propre interconnexion. À ses débuts, Google était une entreprise comme une autre, qui achetait sa connectivité Internet à un fournisseur. Aujourd’hui, Google pose ses propres fibres optiques (ou achète des lambdas) et peere avec les FAI : encore un peu et Google n’aura plus besoin de transit du tout. Si tous les GAFA et tous les CDN en font autant (et la plupart sont déjà bien engagés dans cette voie), que deviendra le transit ? Qui pourra encore gagner sa vie en en vendant ? Et si le transit disparaît, l’architecture de l’Internet aura bien été modifiée, par l’action de la minitélisation du Web. (Je résume beaucoup, je vous invite à lire l’exposé de Huston vous-même.)

Notez que Huston n’est pas le premier à pointer du doigt cette évolution. Plusieurs articles moins flamboyants l’avaient déjà fait, comme les déjà anciens « The flattening internet topology : natural evolution, unsightly barnacles or contrived collapse ? » ou « Internet Inter-Domain Traffic ». Mais Huston réussit toujours mieux à capter l’attention et à résumer de manière percutante un problème complexe.

Alors, si Huston a raison, quelles seront les conséquences de la disparition du transit ? Huston note qu’une telle disparition pourrait rendre inutile le système d’adressage mondial (déjà très mal en point avec l’épuisement des adresses IPv4 et la prévalence du NAT), voire le système de nommage mondial que fournit le DNS. Le pair-à-pair, déjà diabolisé sur ordre de l’industrie du divertissement, pourrait devenir très difficile, voire impossible. Aujourd’hui, même si 95 % des utilisateurs ne se servaient que des GAFA, rien n’empêche les autres de faire ce qu’ils veulent en pair-à-pair. Demain, est-ce que ce sera toujours le cas ?

Mais est-ce que Huston a raison de prédire la mort du transit ? D’abord, je précise que je suis de ceux qui ne croient pas à la fatalité : ce sont les humains qui façonnent l’histoire et les choses peuvent changer. Décrire la réalité, c’est bien, mais il faut toujours se rappeler que c’est nous qui la faisons, cette réalité, et que nous pouvons changer. Essayons de voir si les choses ont déjà changé. Huston aime bien provoquer, pour réveiller son auditoire. Mais il faut bien distinguer l’apparence et la réalité.

Les observateurs légers croient que tout l’Internet est à leur image. Comme eux-mêmes ne se servent que de Gmail et de Facebook, ils expliquent gravement en passant à la télé que l’Internet, c’est Google et Facebook. Mais c’est loin d’être la totalité des usages. Des tas d’autres usages sont présents, par exemple dans l’échange de données entre entreprises (y compris via d’innombrables types de VPN qui transportent leurs données… sur Internet), les SCADA, BitTorrent, la recherche scientifique et ses pétaoctets de données, les réseaux spécialisés comme LoRa, les chaînes de blocs, et ces usages ne passent pas par les GAFA.

Peut-on quantifier ces usages, pour dire par exemple, qu’ils sont « minoritaires » ou bien « un détail » ? Ce n’est pas facile car il faudrait se mettre d’accord sur une métrique. Si on prend le nombre d’octets, c’est évidemment la vidéo qui domine et, à cause du poids de YouTube, on peut arriver à la conclusion que seuls les GAFA comptent. Mais d’autres critères sont possibles, quoique plus difficiles à évaluer (le poids financier, par exemple : un message d’une entreprise à une autre pour un contrat de centaines de milliers d’euros pèse moins d’octets qu’une vidéo de chat, mais représente bien plus d’argent ; ou bien le critère de l’utilité sociale). Bref, les opérateurs de transit sont loin d’être inutiles. L’Internet n’est pas encore réduit à un Minitel (ou à une télévision, l’exemple que prend Huston qui, en bon australien, ne connaît pas ce fleuron de la technologie française.)

Merci à Antoine Fressancourt, Jérôme Nicolle, Pierre Beyssac, Raphaël Maunier, Olivier Perret, Clément Cavadore et Radu-Adrian Feurdean pour leurs remarques intéressantes. Aucune de ces conversations avec eux n’est passée par un GAFA.

Cet article est distribué sous les termes de la licence GFDL

Crédits :

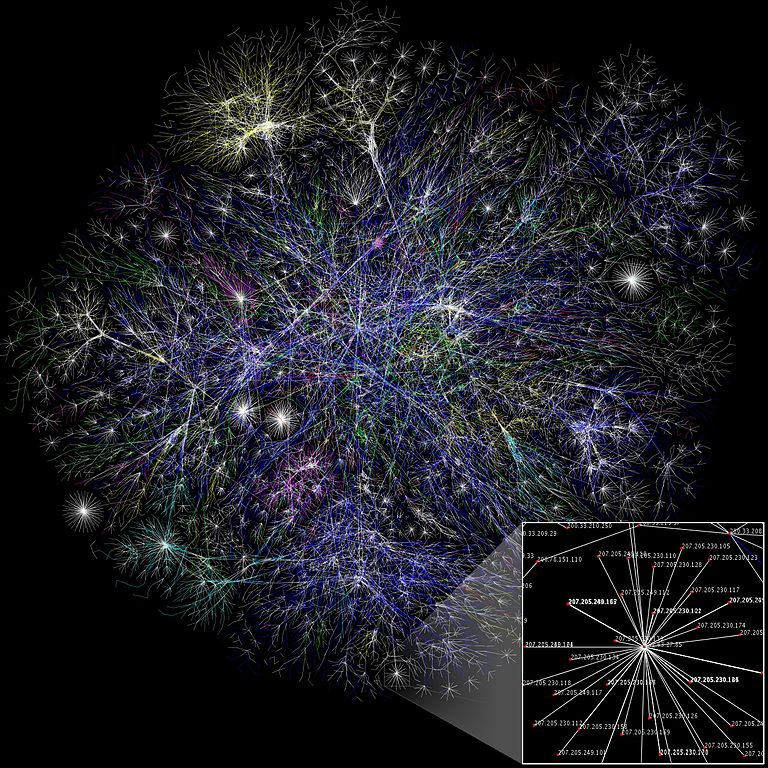

- Internet map 1024, Matt Britt, CC-BY 2.5

- Minitel, Nicolas Nova, CC-BY 2.0

- Grey fur kitten, Vadim B, CC0

Fabien

Bonjour,

Artcile très intéressant, mais ma question est totalement hors sujet, dsl: Comment avez vous fait pour mettre un smiley dans l’url de cet article svp ?

Lysarion

Y’a pas mal de smileys qui font maintenant parti du standard UTF-8, qui est l’encodage par défaut pour les adresses web pour la plupart des navigateurs. 😑

http://outils-javascript.aliasdmc.fr/encodage-caracteres-emoji/encode-caractere-1F642-html-css-js-autre.html

Fabien

Merci pour ce retour.

Vincent

Vous parlez en intro des GAFAM, mais dans l’article, il parle des GAFA.

J’entend de plus en plus le terme GAFA au lieu de GAFAM, et j’aimerai bien savoir pourquoi Microsoft est en train de disparaître de plus en plus souvent de l’acronyme…

JosephK

En fait, c’est plutôt l’inverse qui se produit. Initialement les anglophones parlaient de GAFA, le M s’est ajouté ensuite.

Après si on a tendance à oublier Microsoft, c’est probablement parce que son n’influence n’est du qu’à sa position dominante historique et qu’elle se fait grignoter avec le temps un peu comme IBM à une autre époque.