Tablettes, une évolution anti subversive

aKa twettait il y a quelques jours : « Les tablettes sont une évolution non subversive car elles rendent plus agréable la lecture et plus pénible l’écriture ». Il formulait ainsi brillamment le sentiment qui m’habite depuis plusieurs semaines de fréquentation de ma … Lire la suite

Le logiciel libre pourrait-il exister sans le copyright ? La réponse de Stallman

Dans l’un de nos récents framabooks, le professeur néerlandais Joost Smiers se pose la question suivante : Et si nous supprimions carrément le copyright ? Pour en conclure que les cartes seraient évidemment redistribuées mais que le monde ne s’arrêterait pas de … Lire la suite

Vies parallèles : une BD pour semer la liberté chez les enfants

Deux familles voisines entrent dans un magasin d’informatique pour s’acheter un ordinateur. Le choix des uns diffère radicalement de celui des autres. Mais heureusement, ça se termine bien à la fin et la grande soeur de conclure : « Regardez les enfants, … Lire la suite

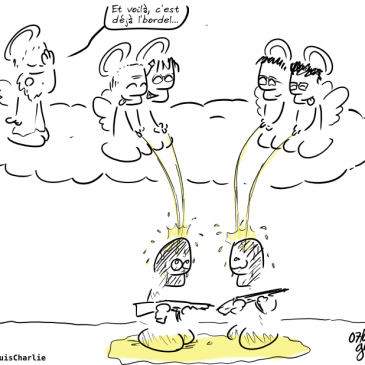

Internet n’est pas un droit fondamental, Internet est fondamental en soi !

Après des mois de contestation, des jours de joutes verbales à l’Assemblée nationale, la loi dite « Internet et Création » qui doit instaurer l’HADOPI a été votée. Le problèmes et les questions que soulèvent cette loi vont rester au cœur de … Lire la suite

Entretien avec Philippe Scoffoni

Au fil de mes lectures sur le Web et de mes heures passées à scruter mes flux RSS pour alimenter en liens le canal identi.ca de Framasoft, un nom est apparu de plus en plus régulièrement dans les billets en … Lire la suite

Sans les « pirates » l’offre de musique légale risque de prendre l’eau

Alors qu’en ce moment même est débattu pour la deuxième fois à l’Assemblée nationale le projet de loi Création & internet, que le gouvernement veut imposer en dépit des nombreuses voix qui s’élèvent contre dans le monde de l’Internet (Quadrature … Lire la suite

Petit précis de lutte contre le copyright par Cory Doctorow

En ces temps troublés où fait rage le débat (ou plutôt la lutte en ce qui nous concerne) sur l’adoption du projet de loi Hadopi, où l’engagement et l’indignation des uns se heurte à l’indifférence, à la mauvaise foi ou … Lire la suite